(<보임의 보임> 展, 2022.5~7, 갤러리 조선)

낮은 천장 아래, 쿰쿰한 습기를 뿜어내는 낯선 인간들의 체취가, 굳은 밥풀처럼 묻어있다. 고유한 누군가의 살 냄새 한 숟가락에 원치 않는 땀 냄새 추가, 그/그녀가 먹은 음식들이 뿜어내는 열기 한 줌, 그리고 그/그녀가 속한 세상 풍경의 냄새가 한데 섞여 비벼져 있다. 여기에 구구절절한 넋두리는 덤. 옛 어른들 말이 남의 물건은 아무거나 집에 들이는 것이 아니라고 했다. 애먼 사연이 나와 관계할지 몰라 두려웠기 때문일까. 잔소리라 귓등으로 흘려버리면서도 꼬리 긴 찜찜함으로 세상과 연결된다. 낯 모르는 사람의 사물은 낯 모르는 사람을 닮아서, 보는 내내 어색한 첫인사다.

니가 날 알아? 넌 뭔데?

위태롭고 불안한 시선이 한 바퀴 맴을 돌며 천천히 바람을 일으킨다.

(<보임의 보임> 展, 2022.5~7, 갤러리 조선)

그의 작품에는 가슴 한구석을 따끔거리게 만드는 어떤 뾰족함이 있다. 손때 묻어 뭉툭해진 모서리 뒤로 숨은 기억의 가시 같은 따끔거림. 지울 수 없는 타인의 체취와 사물에 배어든 손길, 내 것일 수 없는, 결코 내 것이 될 수 없어서 분리된 각자의 서사. 길든 나무 막대와 형형색색의 구슬들이 나뉜 이야기들을 잇고 꿰맨다. 일상이지만 비일상적으로 조합된 구조물은 새로 온 세입자처럼 낯섦에도 친근하게 군다. 이미 여러 곳을 전전해 닳고 닳은 얼굴의 맨질맨질한 넉살이 구슬처럼 아롱져 무지개처럼 주변을 감싼다.

2016년 첫 만남은, 낯선 사물들의 우아한 변신으로 타인의 경험을 상상하게 했다. 턴테이블 위를 타고 넘는 음표의 궤적을 따라, 조합된 사연과 구구절절한 넋두리가 흘러넘쳤다. 남겨진 가재도구들의 변신은 구슬프고 애잔했다. 2022년, 작가의 집중은 계절처럼 깊어져 사물의 말에 귀를 기울였고, 남겨진 서글픔에 공감했다. 사물은 수집되었고 이내 서로 어우러져 기댔다. 바퀴를 달아 웃게 했으며, 다른 옷을 입혀 새 삶을 소개했다. 하지만 뭐랄까. 바꿔도 바꿔도 달라지지 않는 신세, 이미 어긋난 팔자의 아득함이 그늘졌다. 사랑은 움직인다지만, 일방적으로 사랑을 끊고 가버린 매정함 앞에서 남겨진 사랑은 비명도 없이 제자리를 뒹굴었다.

(<2024 경기작가 집중조명-민성홍> 展, 경기도미술관, 2024.7~9)

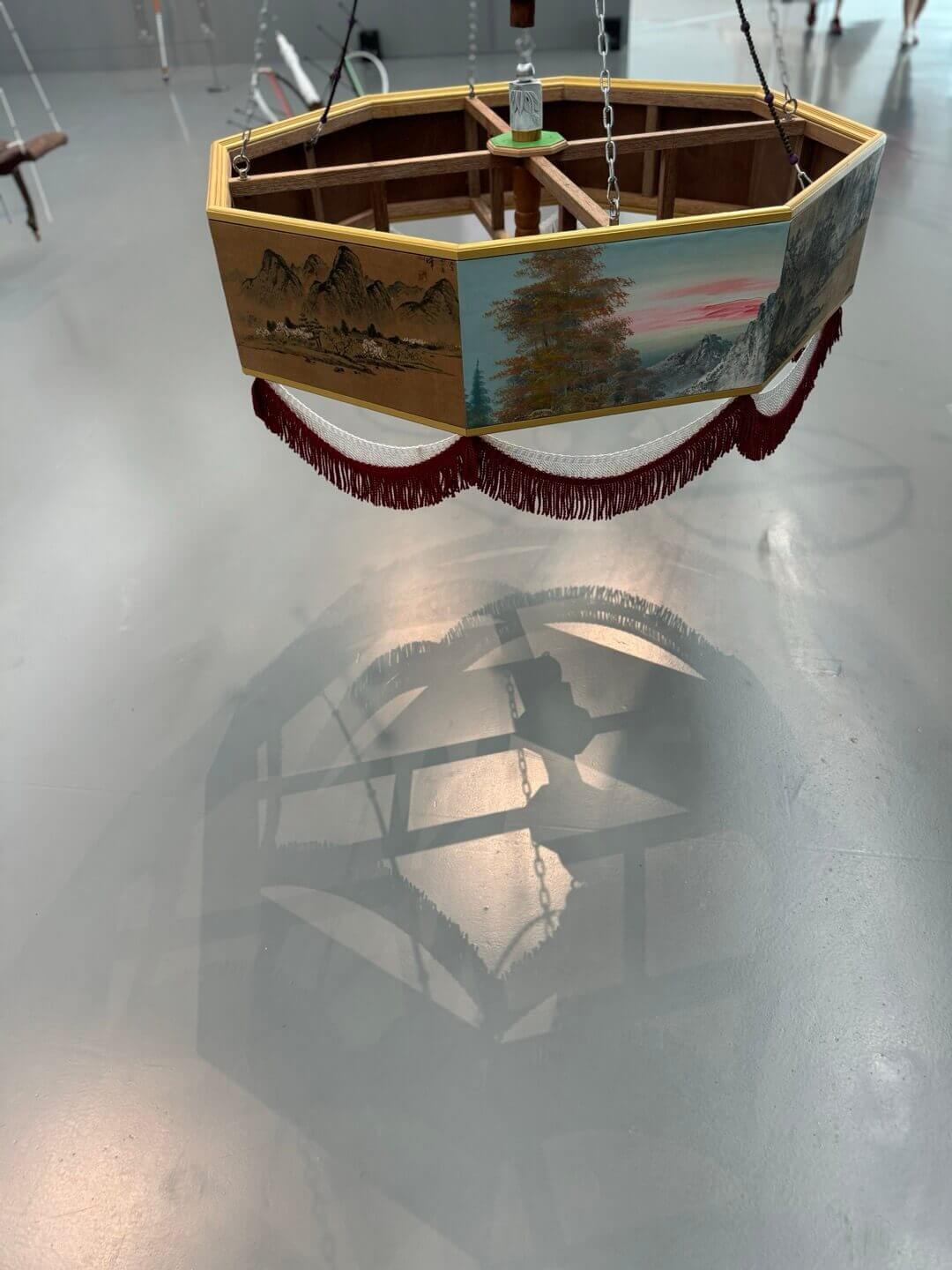

2024년, 쓸쓸한 신세 한탄을 뒤로하고, 반지하를 타고 오른 사물들이 공중을 차고 떠오른다. 팽이처럼 빙글- 돌아, 스쳐 지나가는 움직임에도 슬몃- 건들거리며 서로를 간섭한다. 궁상을 벗고 새 삶을 시작하려는 '다시래기'들이 상쾌한 가벼움으로 공중을 점유한다. 스스로 빙글- 돌아 곧추서며 사뿐하게 날아오르는 뒤태. 솟구치는 몸의 곡선이 공간에 선명한 선을 긋는다. 관계는 새로운 국면을 맞이하고 서로 연대한다. 버려진 신세의 복수라기보다 새 삶의 희망이 엿보이는 것은 지나친 낙관일까?

작가 민성홍은 이제 그들의 어울림에 관여한다. 구해진 낱개의 삶이 한데 모여 공동체를 이루고, 그들의 행동은 단독이 아니라 서로에게 영향받는, 연대의 몸짓으로 바뀐다. 바퀴가 있어도 구르지 못했던 춤사위가 설핏- 지나치는 타인의 스침만으로 술렁이고, 반짝이며 허공을 채운다. 소리 없이 웃고 있다.

웃음은 한껏 부풀어 풍경을 잡아당긴다. 주름진 채 바람을 맞아 떠오를 듯 펴지는 풍경. 내 앞으로 끌어 당겨진 풍경의 주름 사이로 숨겨진 풍경들이 접혀있다. 그리고 작가의 성실한 손끝 덕에, 접힌 것보다 더 많이, 더 넓게, 풍경은 펼쳐진다.

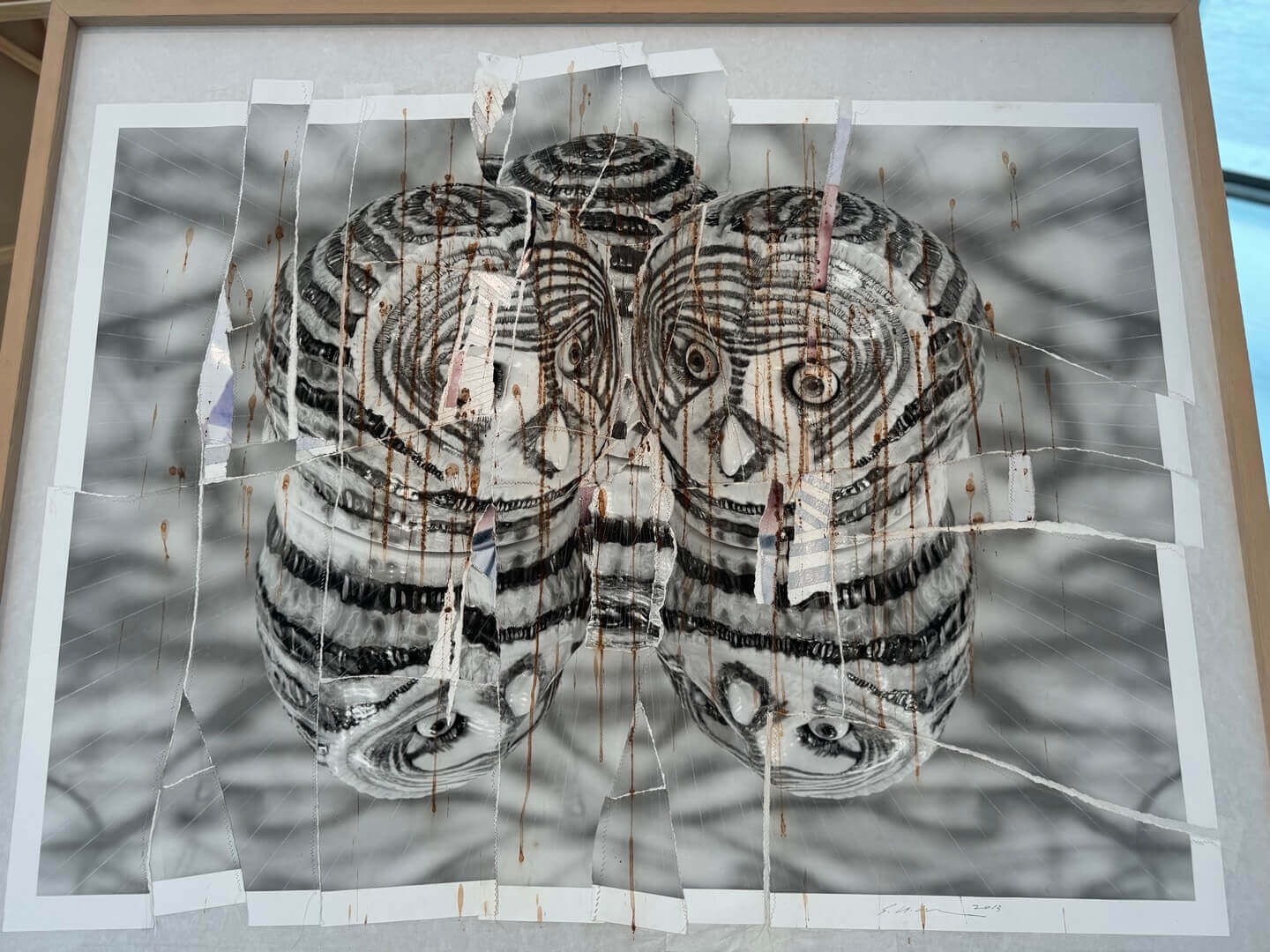

부와 화목을 상징하는 올빼미들은 연고 없이 남의 집을 떠돌다 두서없이 해진다. 애초에 있던 곳도 느닷없었고, 옮겨진 곳도 어이없었다. 그 허망한 떠돎의 마지막은 작가의 수집으로 끝을 맺었다. 수집된 잘린 이미지들이 처음으로 돌아가려 자리를 다잡는다. 이어지기 위해 잘려나간 흔적 위로 기워진 자국들이 선명하다. 하나가 되기 위해 바늘이 뚫고 지나가는 고통은 반드시 겪어야 할 통과의례다. 접합에는 고통이 따른다고 작가는 말한다. 관계는 모두 그렇다. 그렇기에 흉터인 듯 주름인 듯 자글거리는 자국들 위로 원래의 이미지는 상상에 맡겨진다. 얼마나 많은 기억이 자신을 스스로 흠집 내고 새롭게 태어났을까. 이겨낼 수 있을 만큼의 고통이란 없다. 언제나 고통은 상상하는 그 이상으로 다가온다. 작가 민성홍은 조각난 기억들을 모아 새로운 형상을 입히고 새로운 이야기를 적어 내려간다.

더도 덜도 말고 딱 좋은 한가위의 보름달처럼 둥실 떠오르기를 바란다. 작가는 그저 공간에 대한 직관으로 작업했다지만, 나는 친애하는 작가의 비상飛翔에 환호한다. 우리가 남겨두고 온 것들에 대한 예의, 책임, 또는 안부라고나 할까. 반쯤 스스로 인간이라 생각할지 모를 사물에게 경계를 긋는 일이 무에 그리 중한 일인가. 사물이 어떤 온기를 가지고 있다면, 가지려 한다면, 그건 시간이 건네준 관계의 온도라고 믿는다. 인간이 함부로 저울질할 수 있는 것이 아니라고 생각한다. 작가 민성홍은 그 소리를 들었고 그 모습을 보았다. 그래서 그는 빙의된 무당처럼 사물의 이야기를 대신 말하고, 우리 속의 사물을 소환한다.

지켜온 시간 앞에서 친애하는 나의 작가는 솔직하고 성실한 자세로 애정을 품고 다음을 기다린다. 그 애정은 지나치지 않고, 그 관심은 선을 넘지 않는다. 누군가의 사연에 귀를 기울이는 살뜰함이라니. 바지런한 손을 놀려 지어내는 구절구절의 섬세함이라니. 덧붙이고 살려내서 마주하는 타인의 삶은 누추하더라도 비굴하지는 않다. 나의 친애하는 작가의 발끝이 살짝 바닥을 한 마디만큼 미끄러져 날아오른다. 그를 찾아오는, 그가 찾아가는 사물들의 사연은 점점 더 유연하게 공간으로 옮겨지고, 공간은 딱 알맞은 온도로 익어가며 반짝인다. 자꾸자꾸 웃음이 난다. 바늘 한 땀, 구슬 하나 도와주지 못했는데, 작가는 자꾸 나를 동참시킨다. 알 것 같고, 친한 것도 같고, 그 느낌 아니까. 자꾸만 웃음이 난다. 좋아 죽겠다.