Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

기념비(성)이란?: 수직에서 수평, 혹은 반(反)의 힘으로

먼 과거와 지금의 도시를 만들어 온 하나의 중요한 힘이 있다면 그것은 바로 ‘기념비(monument)’일 것이다. 위대한 사건을 기억하고, 영웅을 기념하여 역사를 작성하려는 시도와 공모하며 이 기념비(성)은 도시의 공적 장소를 결정 짓는 주요한 역학으로 작동해왔다. 조각상, 동상, 건축물, 아치형 문, 오벨리스크(obelisk) 등의 오브제(object)로 이해되는 기념비 혹은 기념물은 자신 주변 부지를 기념물에 연동된 기념 공간으로 구획한다. 전통적 기념비는 주로 송덕과 정치적 목적으로 조성되었는데, 이 경우 대중에게 노출도가 높은 공공 장소 혹은 국가적으로 결정적인 위치에 세워지는 것이 일반적이었기에, 기념물은 기념을 위한 공공 차원의 권역을 생성하는 도시 장치라고 이해할 수도 있을 것이다. 기념비에 대한 개념과 담론이 정립되어 확산된 것은 미국에서 1970년대 경부터이다. 이는 이후 1980년대부터 본격적으로 일어난 ‘기억의 붐’ 현상과 함께 그 이해가 확장되기 시작되었다.1) 기억과 역사라는 주제에 대한 강박과 이 주제를 표현하고 대중적으로 시각화할 것을 요청하는 기억의 붐 현상이 확산되면서, 역사적 기억 혹은 국가적 기억이 시각물과 함께 공적 공간에 출현하기 시작했다.2) 하지만 특정한 권력을 기념하고 역사적 신념을 충실히 재현하는 유형의 조각적 기념비와 기념 공간은 1970년대에 들어 점차 쇠퇴하였고, 장소 그 자체와 결합되는 양상으로 흘러갔는데, 이 변화의 결정적 요인이 바로 당시 대지미술의 등장과 전개라고 볼 수 있다.

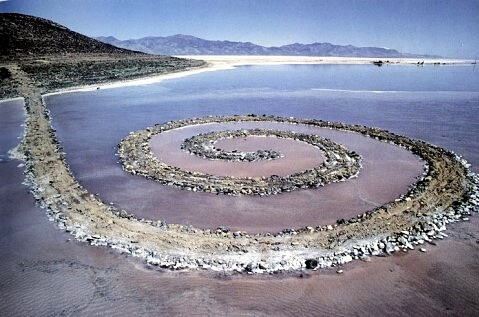

로버트 스미드슨 <나선형 방파제(Spiral Jetty>, 1970, 미국 유타 솔트레이크시티

관련 자료에서는 전통적인 수직적 기념비가 수평적 메모리얼로 이행하는 과정에서 대지 미술(land art)과 후기해체주의 건축 담론이 영향을 끼쳤다고 분석한다. 로버트 스미드슨(Roberts Smithson)의 <나선형 방파제(Spiral Jetty)>(1970)가 대표하듯 20세기 후반 미술과 해체주의 건축에서는 오브제 중심의 물성을 강조하기보단 넓은 대지 장소 자체가 작품의 환경이자 내용이 될 수 있음을 알리고자 했다. 이로부터 영향을 받아 공적 미술, 건축적 도시 공간, 조경 사이 경계에서 장소를 조성하고 있는 기념비와 기념 공간 역시 그 조성에 있어 새로운 변화를 맞이했다. 첫째 주요한 변화는 앞서 언급하였듯 수직과 수평의 전환이다. 기념을 위해 높이 솟던 기념비는 수평의 차원으로 공간 전체에 펼쳐지게 되었고, 넓게 부지를 활용하며 생성된 경관은 공간을 장소화 했다. 이에 따라 공간의 권역 자체가 넓어지는 동시에 그 공공 장소를 실질적으로 생활공간 활용하며 살아가는 시민의 개입도가 높아졌다. 무언가를 기억하고 기념한다는 것이 기존에는 단일한 집단에 의한 하나의 서사에 기초했다면, 장소와 접촉하는 주체의 수와 다양성이 늘어나며 기념의 서사가 다양하게 쓰이고 기억이라는 자본이 공유되기 시작한 것이다.3) 더 이상 하나의 내러티브 만이 기념의 행위와 장소를 독점하지 않게 된 것이다.

미국에서 이러한 전환이 가시적으로 일어나는 동안 1980-1990년대 유럽권에서는 기념비성 자체를 뒤집으려는 시도로서 ‘반기념비성(counter-monument)’이 대두되었다. 반기념비는 기념비성의 쇠퇴를 표현하고 기존 기념비의 형식적 문법을 새롭게 뒤집어 보자는 취지의 개념에 해당한다. 구체적으로는 전통적 기념비가 좌대 위에 수직적으로 높게 세워지는 형식을 취했다면, 반기념비는 이러한 수직의 기념물을 해체하거나 아예 땅 속에 묻는 방식 등의 형식을 시도하였다. 반기념비의 설계자들은 전통적 기념비의 정적인 고정성, 외형적인 과장, 맹목적인 자기 확신, 권위주의적 교훈주의 등을 명백히 비판하며 새로운 대안이 될 수 있는 기념의 방식을 고안하였다.4) 무언가를 도시의 공적 장소를 활용해 기념한다는 개념과 행위에 깔린 근원적인 공공성 자체가 새롭게 이해되면서 그 결과로서의 기념물과 건축물, 장소의 경관 등이 취하는 방법이 이전에 없던 형식으로 시도되기 시작했다. 이처럼 공적 장소 속 조각은 당대 사회가 논의하는 공적 기억의 종류와 기념의 방식과 태도에 직결되어 있기에, 갤러리에 설치되는 실내 조각이 발전한 흐름과는 분명 구별되는 경로를 그리며 전개되어 왔다. 그렇다면 미국과 유럽에서 이러한 전환과 반의 시도들이 전개된 가운데, 한국에서는 어떤 사회적 이해관계가 공공 장소 속 조각조형물의 형식과 기능을 어떻게 변화하며 이끌어 왔을까?

베를린 독일저항기념관 앞 조각상, 좌대가 아닌 바닥에 놓인 조각상은 유구한 조각의 전통적 문법인 좌대를 거부하며 장소의 사용자와 같은 지면에 발을 붙이고 있다.

충무공 이순신 동상, 혹은 한국 조각조형물의 역사

한국에서 가장 기념비적인 공간을 꼽아보자면, 그곳은 광화문 광장일 것이다. 경복궁 앞 세종대왕 상과 충무공 동상이 자리한 광화문 광장, 그 탁 트인 광장에서 조망하는 광화문과 경복궁, 그리고 그 뒤로 펼쳐진 인왕산의 경관의 파노라마는 한국이라는 국가의 정체성이 집약된 상징적 장소이자 관광지로서의 스펙타클인 동시에 서울 시민 혹은 국민의 휴식 공간이다. 국가의 정체성 시각화하고자 할 때, 국가적 영웅을 시각물로 재현하는 것은 굉장히 효과적인 전략이다. 왜냐하면 민족적 영웅의 이야기는 세대를 넘어 역사와 기록을 근거로 집단 모두가 함께 알고 있는 서사인 동시에 인물이기에 구상으로 표현하기 적절하기 때문이다. 영웅의 이야기가 근본적으로 기념하고 소환하려는 것은 추상적인 관념인데, 인물상은 그 추상적이고 어려운 비물질적 차원의 관념을 시각화 함에 있어 높은 설득력을 갖고 있다. 그러므로 일반 대중이 박물관 혹은 미술관 바깥에서 공적인 영역에서 미술을 접하기 시작한 역사는 일제강점기부터 가장 먼저 출현한 유형의 기념조형물이 인물상에 해당한다. 일제강점기에는 일종의 교주(敎主) 동상이 근대적 차원의 공적 장소가 조성됨과 함께 적극적으로 건립되었고, 이후 해방기에는 민족적 자주성을 회복하기 위해 애국선열의 동상 및 각종 기념조형물이 적극적으로 조성되었다. 이후 1970년대로 들어서 경제 발전에 총력을 다한 발전주의 국가 시기 서울 도심의 급격한 도시화가 진행되었고, 급변하는 도시의 건축적 환경에 조응하면서도 최고 권력자의 시각적 이데올로기에 부합하는 환경조형물이 양적으로 확산하기 시작했다.5)

윤효중 <충무공 동상>, 1952, 진해

한국 사회의 이러한 공적 조형물의 역사에서 광화문 광장의 충무공 이순신 동상은 어떤 동상보다 한국 사회에서 필요로 한 정치적 조형성의 단면을 단적으로 보이는 사례라고 할 수 있다. 충무공을 숭앙하는 문화적 코드는 식민지 시기 때도 대단했다고 전해지며, 해방 이후 남한에서는 정부와 군의 주도 하에 다양한 충무공기념사업을 펼쳐가며 반일과 자주성이라는 관념의 상징적 인물로서 충무공을 적극적으로 시각화하였다. 제1공화국 시기 1952년, 조각가 윤효중(1917-1967)이 제작한 충무공 동상이 진해에 세워졌는데, 세워진 위치인 진해의 장소성이 말해주듯 전쟁 중에 발의된 당시의 충무공 동상은 일종의 국토수호신으로서의 충무공의 이미지와 반공이데올로기가 결합되어 세워진 기념비였다. 이후 1955년 말에도 부산 용두산에 조각가 김경승(1915-1992)이 동상 주물로 제작한 충무공 동상이 세워진다. 이후 박정희 시대에 들어서 1970-1970년대 박정희 정권이 정책의 기조로 삼은 경제개발과 민족문화중흥에 연동하여 애국선열조상건립운동이 전개되었다. 당시 박정희는 식민사관을 극복하는 대신 역사를 없애려는 역사인식을 가지고 있었고, 전반적으로 우리 역사와 전통을 부정적으로 인식하는 가운데 이순신과 세종대왕을 성군, 성옹으로서 강조한 경향을 보였다. 이순신은 새로운 역사를 폐허 위에서 창조한 구국의 영웅, 세종대왕은 침체의 시기 황금기를 구가한 번영의 상징적 인물로서 이해되었고, 박정희는 이러한 두 인물의 메시지를 조합하여 지금의 한국의 침체기를 벗어나 세종대왕과 같이 황금의 경제적 시대를 재현하겠다는 국가적 과업을 시각화하고자 했다.6)

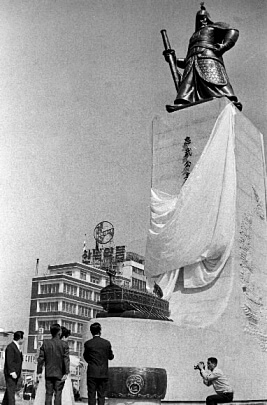

충무공 이순신 동상 제막식 사진, 1968, 서울 광화문

당시 건립을 주관한 애국선열 조상건립위원회는 국가의 심장부로 통하는 광화문 네거리에 위치할 애국선열 동상의 인물을 지정함에 있어 세종로와 태평로가 뻥 뚫려 있기에 남쪽 일본의 기운이 강하게 들어오므로 이를 제어할 필요가 있다는 당시 풍수지리학자들의 주장을 이유로 일본이 가장 무서워하고 국가를 수호하는 지킴이의 인물로서 이순신 장군을 결정했다고 한다.7) 이러한 이유로 광화문에 자리하게 된 광화문 충무공 동상은 조각가 김세중(1928-1986)이 제작한 것으로, 지상에서 조각의 가장 끝인 투구까지 높이는 8m, 화강석으로 올려진 좌대가 5m의 키를 가졌고 원상은 3m의 높이를 가진다.8) 앞에서 공적 장소에서의 조형물의 수직-수평적 전환, 혹은 그 기념비성에 대항하는 반(反)의 시도들에 대해 언급하였는데, 한국의 기념조형물들은 대체로 높은 좌대 위 인물상이나 탑을 올리는 형식으로서 전통적인 기념비성의 조형성을 충실히 활용하는 모습을 보인다.

김세중의 <충무공 이순신 동상>의 현재 위치와 모습, 서울 광화문

김세중의 충무공 상의 원상과 좌대의 높이 비율을 보면 좌대가 훨씬 강조되어 있는 형식이다. 이는 권위적이고 계몽적인 맥락에서 조각상의 코드와 상징, 감각을 아래 있는 수용자들이 수용하도록 한다. 특히 당시 이순신 상 앞쪽 전면에 거북선과 북 구리 주물의 경우 좌대 위 원상과 다르게 보는 자의 눈높이, 혹은 지면에 가깝게 배치되어 있는 모습은 일종의 제단과도 같아 보이며, 더불어 원상의 시선이 마치 지도자가 명령하듯 바로 앞에 아래에 서 있는 이를 향해 있다는 점에서 더욱 계몽주의적 작동이 보는 자와 기념조형물 사이에 작동하게 된다. 이는 동상이 건립된 의도와 그 조각적 문법이 서로 상응하는 조형적 상황이자, 넓은 수평의 광장에 자리함에도 광장 양 옆의 꽉 찬 빌딩들과 마찬가지로 그 전통적 수직성에 기초 한 조각이라 할 수 있다. 이후 김세중 충무공 상의 고증 문제가 이슈화되며 1980년 광화문 충무공상 재건립이 확정된 후 서울시가 예산을 확보해 새 동상의 모형까지 제작하였으나 당시의 정치 상황과 여러 문화계의 반대에 따라 정책을 철회하였다.9) 그렇게 지금까지 광장의 가운데, 남쪽으로부터의 기운을 막아서서 지키고 있는 김세중의 이순신 상은 이후 분수대의 조성과 함께 경복궁과 광화문 권역의 경관을 구성하고 있다.

광화문 해태 석상: 그 전통적 기능과 상징을 새롭게 이해하기

서울의 경관 자체는 풍수지리설의 원전이 경관화 된 예시이다. 다시 말하면 서울의 도시 경관의 배경에는 풍수이론이라는 텍스트(text)가 깔려있다고 볼 수 있다..11) 그리고 그리고 그 텍스트의 읽기와 보기가 연결되는 과정에서 적극적으로 텍스트를 시각화하는 것이 과거와 지금까지의 조각조형물의 본원적 역할이라고 할 수 있다. 풍수지리학의 기운에 따라 남쪽으로부터 나라를 수호하는 방향과 위치로 이순신 상이 배치된 것처럼, 전통적으로 조형물과 조각상은 현재 우리가 미술의 한 장르 혹은 작품으로 이해하기 이전에 일종의 주술적 영물로서 일상적 차원에서 생활 도시 속에 배치되고 기능해왔다. 광화문 앞 양 옆에 자리한 해태(獬豸, 해치) 석상의 경우 본래 불을 먹는 상상적 동물로 이해됐었다. 해치는 남방으로부터 나라를 망치려는 열기를 막고 불을 먹어 치워 한양의 중심인 궁궐의 화재를 방지할 수 있다고 믿어져 왔고, 그것이 자연스레 궁궐 앞 해치 석상에게 기대되는 기능과 상징이 되었다. 해태 석상, 혹은 조각조형물이라는 것이 단순히 장식적인 차원에서 도시를 꾸미고 활기를 불어 넣는 단독의 작품이 아니라, 당시에 마치 현대의 소화전처럼 실질적 기능을 가진 도시의 구성물이었던 것이다.12)

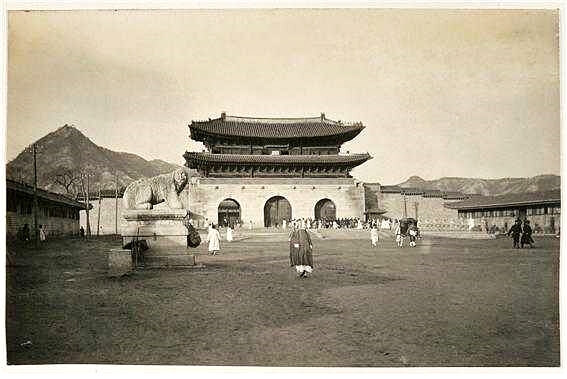

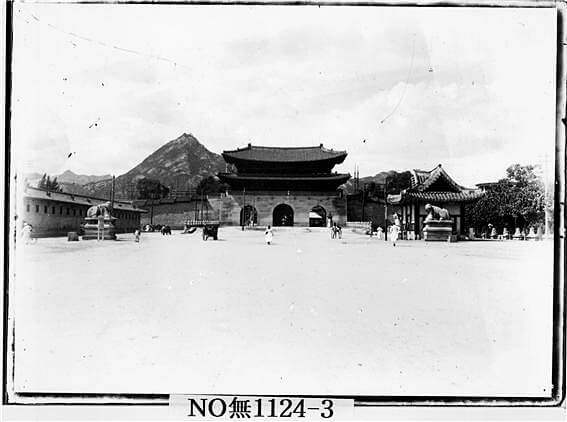

일종의 주술적 영물로서 광화문 앞 해태의 기능과 상징은 해태의 위치와 바라보고 있는 고개의 방향을 결정지었다.물의 상징이자 악한 것을 보면 뿔로 물리쳐 응징한다는 정의의 표상이기도 한 해태는 남쪽의 관악산을 노려보도록 조각되고 배치되어 있다. 조선 개국 당시 무학대사는 일찍이 남쪽의 관악산을 화산(火山)이라고 여기며 경복궁의 방향과 위치 설정에 우려를 표현했었다고 한다. 그리고 한양 도시 시스템을 설계한 정도전은 이러한 불의 기운에 대한 우려에 정면 돌파하여 그대로 궁의 위치를 두되, 물을 상징하고 불을 잡아먹은 해태를 남쪽 관악산을 맞서 보도록 설정한 것이라는 속설이 전해진다.13) 이러한 속설의 정확도를 정확히 분별할 순 없지만, 1870년(고종 7년)의 <고종실록>에 의하면 광화문 앞 해태 상은 시비를 분별하는 업무를 맡은 관리들이 궁에 출퇴근하며 공명정대의 정사를 다짐하며 그 꼬리를 쓰다듬게 하기 위해서임이 밝혀져 있다.14) 더불어 한 쌍의 해태 석상이 함께 현재 광화문에 맞붙어 최근 복원 완료된 월대 바로 양 옆에 위치한 것과 달리 일제강점기 시기의 사진을 보면 그보다 앞쪽에 자리했었음을 알 수 있다.

독일인 헤르만 산더 소장 광화문 전경 사진, 1906-1907 추정, 국립강화문화재 연구소(좌)

이미지 7-2 국립중앙박물관 소장 광화문 전경 유리건판 사진(우)

즉 현재 광화문에 가까이 붙어 있는 해태 석상은 현재의 해당 위치로 옮겨지기 전에 광화문과 거리를 둔 위치에 자리해 있었던 것이다. 현재 해태는 광화문에 바로 앞에서 궁에 일부 종속된 물질로서 궁궐의 대문을 지키는 수문장, 혹은 서울의 상징으로서 의미가 강하게 부여되어 있는데, 본래 설치되었던 과거의 위치는 그 문과 거리가 어느정도 있는 위치였다는 것이다. 그리고 이 광화문과 해태 사이 거리는 광화문에 완벽히 속하지 않지만 하나의 권역을 같이 이루고 있는 조형적 생태계 내 독립적 객체로서 자신의 기능이 따로 있음을 뜻하는 것이다. 이러한 본래 위치에 대한 정보와 풍수지리에 관한 속설 혹은 사실 관계를 미루어 보았을 때, 광화문 해태 석상은 지금의 장르로서의 조각, 혹은 도시-건축적 차원에서 건축의 장식적 일부로 포섭되는 영역 이상으로 다중의 현실적 기능을 가졌던 것이다. 해태는 주술적 염원을 재현하고, 그 관념을 쉽게 눈에 보이게 하며 상징물로서 백성의 일상과 교류하는 살아있는 객체로서 도시에 공존해다고 할 수 있다. 물을 상징하며 화재 방지를 실현하는 현실적 기능의 도시 구조물, 남쪽의 불의 기운을 향해 맞서며 북쪽의 권역을 수호하는 주술적 상징물, 시비를 정확히 가리도록 관리들이 매일 그 꼬리를 만지며 출퇴근 도장을 찍던 성문 앞 접촉 오브제, 그리고 현대에 들어서는 서울을 상징하는 공식 캐릭터이자 마스코트로서의 ‘해치(Hechi)’는 현재 다양한 굿즈 상품으로도 제작되고 있다. 이는 동양 전통의 상상적 동물이 궁궐 앞 조각조형물에서부터 캐릭터, 나아가 일상용품 굿즈와 디지털 가상 상에서의 애니메이션까지로 제작되는 변화무쌍한 조각조형물 삶을 보여준다.

2008년 탄생한 노란 해치(좌)와 2024년 새로 리뉴얼 된 분홍 해치(우)

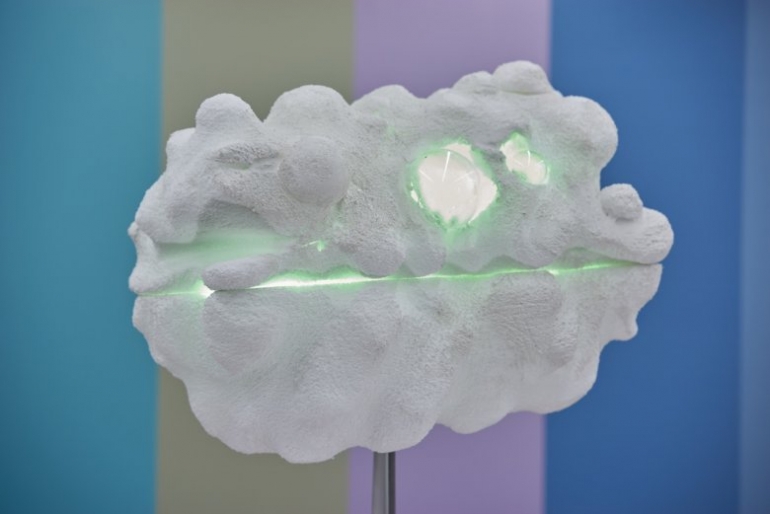

정지현 작가의 <해치>, 2021 @서울시립 남서울미술관

이러한 현대 도시의 상징으로도 자리 잡은 해태는 현대에 들어 도시의 마스코트나 굿즈로 계속해 형상화되고 생산되기 시작했다. 이는 곧 조형 요소라는 것이 이전과는 또 다른 맥락에서 물적으로 양산되어 도시에 흩어져 존재하는 현상의 시작을 뜻하기도 한다. 이제 새로운 캐릭터로 업데이트 되어 서울의 상징이었던 노란 해태는 석조로 만든 그 조각상 만이 어딘가에 잔존하게 되었다. 그마저도 잊히고 찾아보기 힘들어진, 서울 곳곳의 해태 공공조각상은 도시 환경에서 부유하는 부산물로서 존재하기 시작한 것이다. 이러한 부산물로서의 공공조각상에 주목한 정지현 작가는 난지도 노을공원에 있는 해치조각상의 형태를 알루미늄 망으로 모양을 본떠, 우레탄 폼을 채우고 깎았다.15) 그 결과인 정지현 작가의 <해치>(2021)는 현대의 도시 공간을 일상적 거주지로 살아가는 동시대 작가가 인식하는 도시의 부산물로서의 공공조각은 어떠하며, 그것이 ‘조각’이라는 매체 혹은 장르의 갱신과 함께 재활용되는 방식은 분명 흥미로운 전환의 지점이다. 앞서 기념비가 수직성에서 수평성으로 전환한 것처럼 공공과 조각의 관계 사이의 문법은 어떠한 전환기를 지나고 있는 것이다. 산업 재료가 조각의 재료로 사용되기 시작한 시점은 이미 과거의 조각사의 어느 지점을 이미 지나쳐 현실과 가상의 경계를 넘나드는 조각의 존재 방식을 소화한 작업들 역시 빠르게 소비되고 있는 가운데, 한국의 현재 시점의 미술에게 공적 장소 속 조각은 또 다른 국면의 재료와 형식 하에서 재소환되고 있다.

광화문 광장의 다음 전환은?: 건축-장식 오브제와 한국형 ‘광장’과 어떻게 관계하는가?

앞선 얘기처럼 경복궁과 광화문 광장에서의 조각들은 과거와 현재의 미술의 영역과 교차되며 확장되는 이야기를 가지는 한편, 건축과의 경계에서도 말해질 수 있는 여러 잠재적인 이해를 품고 있다. 광화문을 정면으로 바라보는 시점에서 왼편에 자리한 세종문화회관에 외벽에는 석부조가 존재한다.16) 1978년 세종문화회관 개관과 함께 선보여진 조각가 김영중의 <비천상(飛天像)>으로, 세종문화회관 전면 기둥 좌우에 조각되어 세종문화회관의 건축적 양식 설계와 조응하는 부조라고 평가받았다. 당시 세종문화회관의 건축 설계 상의 기조는 한국의 전통양식의 현대적 구현이었다. 그 취지 하에 세종문화회관의 외부 벽면은 한국 지형의 대표적 암석인 화강석으로 마감되었고, 자유와 평화를 상징하는 각종 부조 및 조각 및 회화 작품 등의 예술 조형물들이 곳곳에 함께 배치되었다.17)

김영중, <비천상>, 1978, 세종문화회관

김영중의 <비천상>은 구성된 조형물 중에서도 독립된 조형물 설치가 아닌 재료를 공유하는 외부 벽의 부조이자 건축적 요소로서 제작된 점에서 첫째로 건축적 오브제, 그리고 건축물의 장식적 요소와 미술에서의 작품으로서의 조각 오브제의 경계 사이에 놓여있다고 할 수 있다. 그리고 이것이 세종문화회관 건립 당시 설계 뿐 아니라 다들 ‘전통의 현대화’라는 심오하고 추상적인 우리 근현대 예술의 과제에 몰두하던 시기에, 발전주의적 도시 개발과 개선의 중심지였던 광화문 광장이라는 장소 속 건물 외벽이라는 환경에 있는 조각과 건축 사이 작품이라는 점에서 특수한 유형의 조형물이라고 할 수 있다. 하지만 이 비천상은 세종문화회관의 건축 외벽에 속해있지만, 광화문 광장 어디서든 쉽게 조망되는 위치이기에 높이 원상을 올리는 좌대가 건축적으로 자연스레 주어진 채로 노출되는 조각이라고도 볼 수 있을 것이다. 더불어 서울 내 서울 시민을 위한 최대 규모의 문화예술공연장의 외벽이라는 점에서 그 환경 자체가 공공성에 기반해 있기도 하다. 면과 면, 단단한 석재를 유려한 곡선으로 다듬어 명암 효과를 효과적으로 준 해당 작품의 작품성은 어떤 상징물로서 이 공적 장소의 기억을 기념하고 있는 것일까? 이러한 질문에 앞서 살핀 충무공 동상과 해태 동상들과 비슷한 시기에 조성되었음에도 섣불리 답을 내릴 수 없는 까닭은 건축물에 종속되어 건축적 오브제의 설계와 조응하는 건축적 오브제이면서, 미술 작업으로서의 독립적 객체로서 동시에 존재하기 때문이다. 더불어 이는 중심부로서 광장과 그 광장을 둘러싼 주변부로서의 광장 권역의 경계에 대한 이해와도 걸쳐져 있기 때문이다.

동아시아의 경우, 유럽 도시의 광장과는 달리 광장이 정부 주도로 만들어지고, 국가 정책과 정부의 이해관계가 투영되어 관리되는 특징을 가진다. 예를 들어, 12만평 규모의 여의도 광장은 국가적 행사를 치르기 위한 거대 광장으로 권력층의 지시에 따라 빠르게 조성된 공간이다. 광화문 광장은 그와 달리 전통적으로 조선시대부터 국가적 핵심 공간이었던 경복궁 앞의 넓은 대로가 광장화된 경우에 해당하지만, 이 역시 관 주도에 의해 2009년에 들어서야 시민을 위한 공간으로서의 광장 개념의 맥락에서 그 모습을 갖추었다.18) 서울 도시사에서 시민이 ‘타자’가 아 주체가 되어 활용하는 시민 공간으로서의 광장은, 국가가 먼저 나서서 특정 지역에 광장과 같은 건축적 환경을 조성하고 ‘오늘부터 이곳은 광장이다’라고 선언할 수 밖에 없었더라도, 그 이후에 이곳이 실질적인 의미에서의 광장으로 기능하도록 만드는 요소들이 마련되어야 했을 것이다. 이 요소들로 적극적으로 활용될 수 있는 것이 이 글에서 살핀 조각이라는 것일텐데, 과연 미술의 영역에서의 조형조각물, 기념비적 동상, 그리고 건축의 영역에서 광장 주변부 건축물과 건축 장식들이 광장을 광장이라 불리게끔 하는 물리적 환경 뿐 아니라, 광장을 “광장”으로 인식하고 활용할 수 있게끔 하는 시민 중심의 비물질적인 문화와 행위를 어떻게 유도하고 마련할 수 있을 것인가에 대한 고민이 필요하지 않을까? 이것이 앞서 살핀 각 조각들의 역사와 그 문법을 살피는 행위가 그저 과거를 돌아보았다는 것 이상의 의미를 갖게 되는 결정적인 질문이라고 생각한다.

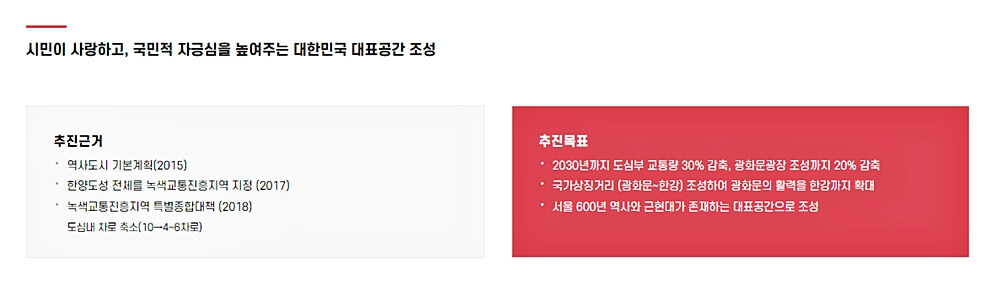

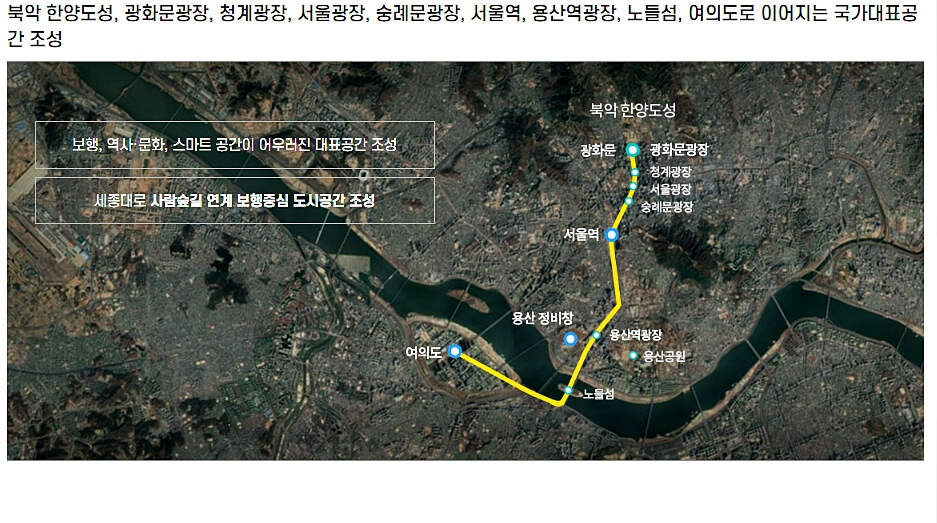

광화문 광장 조성 사업 안내 이미지

광화문 광장 조성 사업 안내 이미지

광화문 광장은 분명 이 글의 처음에서 소개한 미국과 유럽에서의 메모리얼의 전개 과정과는 다른 유형의 장소로 시작하고 또 발전하고 있다. 그럼에도 그 기념비성의 수직과 수평을 뒤엎고, 그 전통적 문법에 반했던 시도들을 글 말미에 소개한 것은 한 영역에서 어떤 물질적 시도가 취한 장소 차원의 의제가 영역의 구분 없이 공유되고 새로운 지점을 촉발하여, 결과적으로 함께 종합적으로 새로운 의미의 공간을 창출해내는 그 흐름이다. 수평으로서 공간을 넓게 쓰는 대지 미술로 인해 장소에 대한 이해가 갱신되며, 또 동시에 유구한 좌대 위 상이 점차 땅 지면으로 내려와 수용자와 눈높이를 같이 하게 되는 변화의 흐름 말이다. 조경, 건축, 미술 등이 서로 다른 도구와 계승된 역사적 문법을 가졌지만, 결국 모두 같은 대지와 장소, 도시를 함께 공유하며 이어지고 있다는 것은 모든 국가와 시대에 공통적으로 주어진 조건인 만큼, 각자의 도구를 가지고 가볼 수 있는 만큼, 새로운 만큼 훌쩍 멀리 가보고 그를 공적 차원에서 모으며 누적할 때 비로소 우리 이곳의 도시와 장소에서는 무엇을 어떻게 기념할 것인지에 대한 이야기가 생성될 수 있지 않을까?

각주 1) 손은신, 「현대 도시에서 기억 경관의 형성 과정과 표현 특성」, 『환경논총』 67 : 2021, p. 152. 2) Erika Doss, Memorial Mania: Public Feeling in America, pp. 2-3. 3) 손은신, 앞의 글, pp. 153-156.. 4) 앞의 글, pp. 158-163. 5) 김이순, 문혜영, 「이념을 위한 공공미술에서 공존을 위한 공공미술로」, 『예술과 미디어학회』13 : 2014, pp. 38-40. 6) 앞의 글, p. 41. 7) 열린 관광, ‘충무공 이순신 동상’, 2024.05.11. 작성, https://access.visitkorea.or.kr/ms/detail.do?cotId=43256c0e-2088-4ed8-b98a-646f1e61f222 8) 박계리, 「충무공동상과 국가 이데올로기」, 『한국근현대미술사학』, 12 : 2004, p. 163. 9) 앞의 글, 전반 참조. 10) 이성준, 「조선 후기조선 후기 獬豸像의 도상 변천: 광화문 해치상을 중심으로」, 『강좌 미술사』, 39 : 2004, 참조. 11) 윤홍기, 「경복궁과 구 조선총독부 건물 경관을 둘러싼 상징물 전쟁」, 『공간과 사회』, 15 :2001, p. 284. 12) 문화연대 공청회 자료집, ‘환경조형물 제도 개혁과 공공미술 정착을 위한 공청회’, 2000, p. 12. 13) 남산이 관악산에 비해 다소 서측으로 치우쳐져 있어 관악산의 축이 경북궁에 일직선으로 맞닥뜨리는 것은 완화시켜주는 점도 함께 고려되었었다고 전해진다. 14) 김재준 시인, 뉴스 퀘스트, ‘[한국 유산기 4] 해태를 만든 관악산(1)’ , 2019.03.26 작성, https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=71305 15) 서울시립미술관, 《걱정을 멈추고 폭탄을 사랑하기》 전시 설명 글, https://sema.seoul.go.kr/kr/whatson/exhibition/detail?exNo=665913&glolangType=KOR&flag= 16) 현재 광화문 광장에 맞닿아 있는 세종문화회관의 자리는 본래 이승만의 아호인 ‘우남’을 딴 우남회관이 자리하던 곳이었다. 우남회관은 1958년 상량식까지 올렸지만, 1960년 4·19 혁명 이후 ‘시민회관’으로 그 명칭이 변경되어 1961년 완공되었다. 이 시민회관은 당시 우리나라 최고 최대 규모의 문화공연시설이었으나, 1972년 화재사건으로 불에타 사라지게 되었다. 그 이후 서울 시민을 위한 문화공간이 필요하다는 목소리와 함께 시민회관 건물이 다시 착공되었고, 당시 세종기념사업회 등의 건의로 그 명칭이 ‘세종문화회관’으로 확정된 것이다. 17) 국가기록원, ‘우리나라 현대 예술사의 산증인: 세종문화회관’ https://theme.archives.go.kr/next/koreaOfRecord/sejongCulture.do |

이미지 및 웹사이트 출처 베를린 독일저항기념관 앞 조각상 이미지 출처: europeremembers.com 독일인 헤르만 산더 소장사진 출처: 국립강화문화재 연구소 ‘광화문 앞 해치상 원위치 찾기’ 연구 결과 발표 기사 자료 국립중앙박물관 소장 광화문 전경 유리건판 사진 출처: 국립중앙박물관 1968년 충무공 이순신 장군 동상 제막식 사진 출처: 서울신문 DB 광화문 충무공 이순신 장군 동상 현재 사진 출처: 한국관광공사 광화문 해치상 사진 출처:조선 후기 해치상의 도상 변천: 광화문 해치상을 중심으로 해치 캐릭터 이미지 출처: 내 손 안에 서울 정지현 작가 <해치> 작업 이미지 출처: 서울시립미술관 홈페이지, https://sema.seoul.go.kr/kr/whatson/exhibition/audio_guide?exNo=665913&audioGuideNo=815314&photosketchNo=95294¤tPage=1&glolangType=KOR 세종문화회관 비천상 사진 출처: 세종문화회관 홈페이지 https://www.sejongpac.or.kr/portal/main/contents.do?menuNo=200358 광화문 광장 조성 사업 아내 이미지 출처: https://gwanghwamun.seoul.go.kr/contents.do?menu_cd=U0016 |

☆Donation:

Bernar Venet, 1961—2021 60 Years Of Sculpture, Painting & Performance

Hyundai Moka Garden by Hayon

Poetry and Performance. The Eastern European Perspective

Learn About the Art & Lives: Life of an Artist

Goyoson: not him, but them and Michel

JR: Chronicles

Taking Space by Sara Berman

![Chinese Modern Photography _ [Professional Amateur and Emerging Modernity : Luo Bonian and His Contemporaries 1930-1940s] Chinese Modern Photography _ [Professional Amateur and Emerging Modernity : Luo Bonian and His Contemporaries 1930-1940s]](/data/uploads/2021/7/20210706/aa7097455419d1244a023b22b500ae41_thumb_770.jpg)

Chinese Modern Photography _ [Professional Amateur and Emerging Modernity : Luo Bonian and His Contemporaries 1930-1940s]

A Thought on the Institutional Position of the Medieval Art Today

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture