Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

미래를 상상하는 방식은 시대마다 변화하며, 그 변화는 과학, 기술, 문화, 심지어 정치적 상황에 의해 크게 영향을 받는다. 우리가 초등학생 시절, 한 번씩은 그려봤던 과학상상화를 돌이켜 보면 우리가 상상하는 먼 미래의 모습은 의외로 매우 심플하는 것을 알 수 있다. ‘과학 상상화’라는 키워드로 구글링을 해 보면 쉽게 일정한 패턴이 보이기 때문이다. 한국은 1970년대에 4월을 과학의 날로 정하면서 모든 초등학생들에게 과학 상상화 그리기 대회를 개최해오고 있다. 당시에는 불조심 포스터, 반공 포스터와 함께 3개 시리즈 필수과제 같은 것이었고 상을 주는 제도가 있었기 때문에 나름 초등학교시절 타야할 상장중에 하나로써 학생들의 경쟁이 치열했다. 과학 상상화 그리기는 이제 50년이 지난 시간을 흘러 왔지만 이 대회를 통해 제시되는 미래의 상상화의 테마가 긴 시간이 무색할 정도로 그닥 크게 변하지 않았다는 점은 오히려 흥미로운 관찰 대상으로 다가온다. 이는 우리가 미래에 대해 상상하는 방식이 어느 정도 고정된 틀 안에 갇혀 있다는 것을 반증하는 것이 아닐까. 또 한가지 배경으로는 우주개발이 한창이던 미소냉전시기의 60년대를 기점으로 70-80년대 국제 엑스포에서 발표된 파빌리온 디자인들이 적지 않은 영향을 주었을 것이다. 국제 엑스포는 앞으로 도래할 미래 사회의 비전을 각국의 기술력을 통해 선보이는 자리이므로 국가별 경쟁이 치열했다. 역대급으로 가장 많이 채택된 디자인은 바로 반원이나 완전 구 형태의 건축으로써 당시 곡선위주의 건축이 당시 흔하지 않았던 터라, 매우 눈에 띄고 혁신적인 구조로 인정 받았다. 이러한 국제적인 흐름이 당시 한국의 어린이들이 혹은 미술학원 선생님들이 캐치한 과학 상상화에 많이 등장하는 표준형태(?)가 아니었을까 생각해 본다.

1. 1970년대 과학을 강조할 수 밖에 없었던 사회적 분위기와 정치적 배경

1970년대 한국의 초등교육에서 과학을 강조한 사회적 분위기와 정치적 배경은 당시의 경제 발전 및 국가 정책과 깊이 연결되어 있다. 1970년대는 박정희 정부에서 경제개발 5개년 계획이 지속적으로 추진되면서 경제 발전의 도약을 이루었고, 이 과정에서 과학과 기술의 중요성이 강조되었다. 이 시기에는 초등학교 취학률이 100%에 근접할 정도로 교육에 대한 접근성이 크게 향상되었고, 교육현안은 의무교육, 입시, 사교육, 대학 자율, 문맹퇴치 등 다양한 주제로 확장되었다 (1)

산업화와 경제성장의 일환으로, 국가는 과학 기술 인력 양성의 필요성을 인식하고 이를 교육 정책에 반영하였다. 과학교육의 전달방식은 반공교육과 함께 패키지로 묶여졌다. 이러한 배경 하에서 초등교육에서 과학 교육의 강조는 단순한 학문적 지식의 전달을 넘어, 미래 사회를 이끌어갈 인재 양성과 국가 발전에 필수적인 역량을 갖추는 데 중점을 둔 전략적 선택이었을 것이다.

이와 함께, 당시 사회적 분위기는 급속한 경제 성장과 근대화를 추구하는 한편, 유신 정권 하에서의 정치적 억압과 사회적 갈등 또한 존재했다. 이러한 복합적인 상황 속에서 과학 교육의 강조는 국가적 차원에서 미래 지향적인 비전을 제시하려는 시도로 볼 수 있으며, 이는 당시 교육 정책과 사회 문화 전반에 영향을 미쳤다 (2)

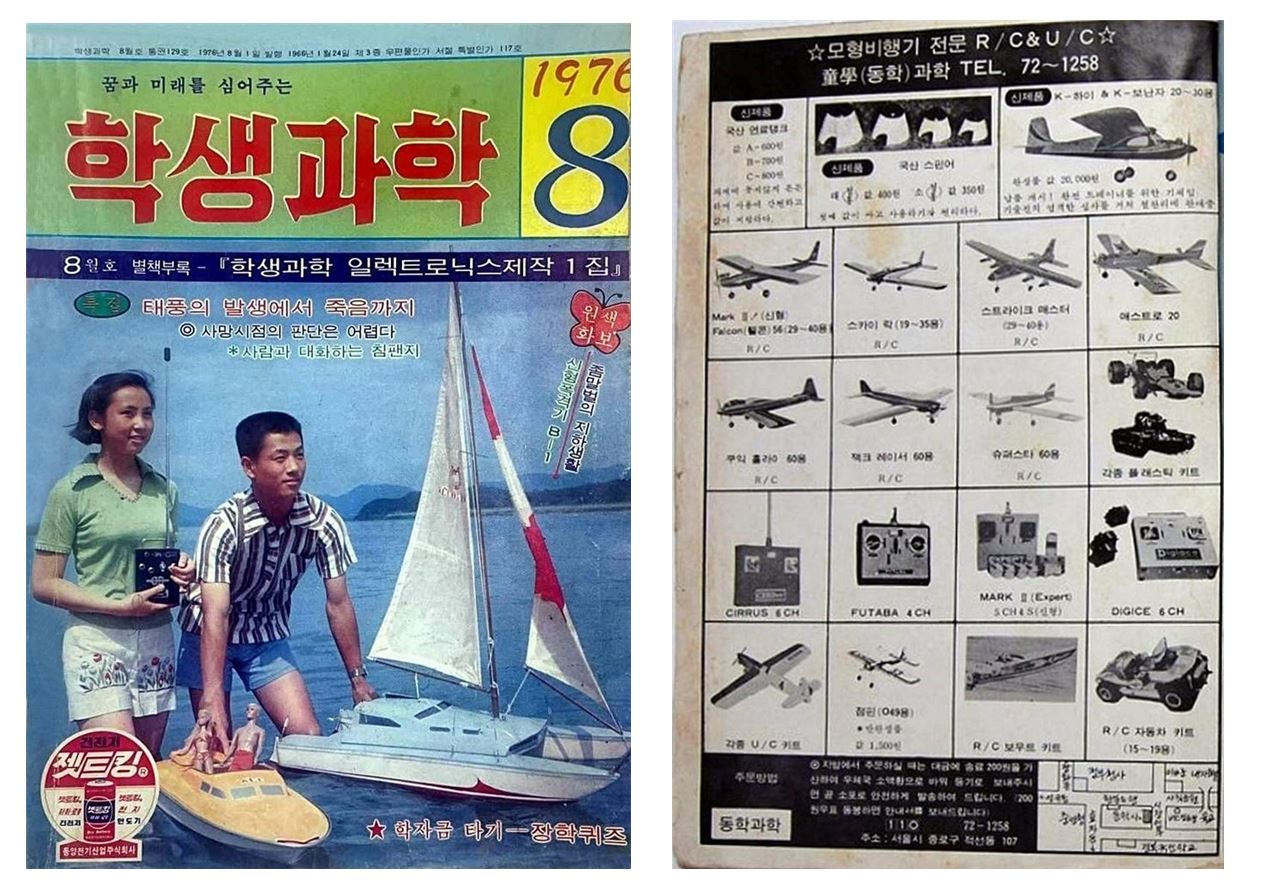

70년대 학생들의 과학을 고취하기 위한 장려책의 일환으로 출판된 학생과학 잡지

따라서 1970년대 초등교육에서 과학을 강조한 사회적 분위기와 정치적 배경은 당시 한국이 겪고 있던 경제적, 사회적, 정치적 변화와 불가분의 관계에 있었으며, 이는 국가의 미래를 위한 인적 자원의 양성과 국가 발전 전략의 일환으로 이해될 수 있다.

한가지 다른 부분에서 접근해보자면 당시가 바로 냉전시기의 한 복판이라는 사실이다. 냉전 시대 미국과 소련은 우주 경쟁을 통해 서로의 과학 기술 우위를 입증하려 했다. 이는 인공위성 발사, 우주인 우주 비행, 달 착륙 등을 포함한 우주 개발 경쟁으로 나타났다. 이 과정에서 발전된 기술은 군사 분야뿐만 아니라 통신, 네비게이션, 컴퓨터 과학 등 다양한 영역으로 확장되어 일상 생활에까지 영향을 미쳤다. 예를 들어, 위성 기술은 현재 GPS 시스템의 기반이 되었으며, 우주 비행 중 개발된 다양한 물질과 기술은 의료, 운송, 안전 장비 등에 활용되고 있기 때문다. 이처럼 냉전 시대의 우주 경쟁은 과학 기술의 발전을 크게 가속화시켰다. (3)

달탐사를 마치고 돌아온 아폴로 우주인 방한 모습

2. 반복되는 미래 상상의 패턴

어린이들에게 과학 상상화를 그리게 하는 이유는 여러 가지가 있을 수 있다. 우선, 어린 시절은 상상력과 창의력이 가장 활발하게 발달하는 시기이며, 이 시기에 과학과 관련된 주제로 상상력을 자극하게 함으로써, 어린이들이 과학에 대한 흥미를 갖고, 과학적 사고 방식을 자연스럽게 개발할 수 있도록 장려하는 것이 주된 목적일 수 있겠다.

과학 상상화 그리기 대회에서 보여지는 반복되는 이미지들은 대부분 반구(hemisphere), 구(sphere), 실린더(cylinder) 기본 모양들이 전부이며 대부분 우주를 배경으로 한다. 간혹 바다를 배경으로 하는 경우도 있는데 배경의 푸른색이 바다로 변화하고 물고기가 있을 뿐 해저주택이나 우주주택의 모양은 크게 다르지 않음을 알 수있다. 그렇다면 왜 이런 구형태의 도형들을 선호하고 자주 사용하게 되는 것일까?

어린아이들의 과학 상상화

반원모양의 집이나 구형태의 주거공간은 미래의 생활 환경에 대한 상상력을 반영한다. 이러한 형태들은 60년대 미소냉전 시기의 우주 경쟁과 국제 엑스포에서 발표된 미래형 파빌리온 디자인에 깊이 뿌리를 두고 있다. 이것은 달이나 다른 행성에서의 생활을 상상하며, 인류가 우주 공간에서 살아가기 위해 어떤 종류의 구조물을 만들어야 할지에 대한 생각이 이러한 디자인에 반영된 것으로 보여진다,

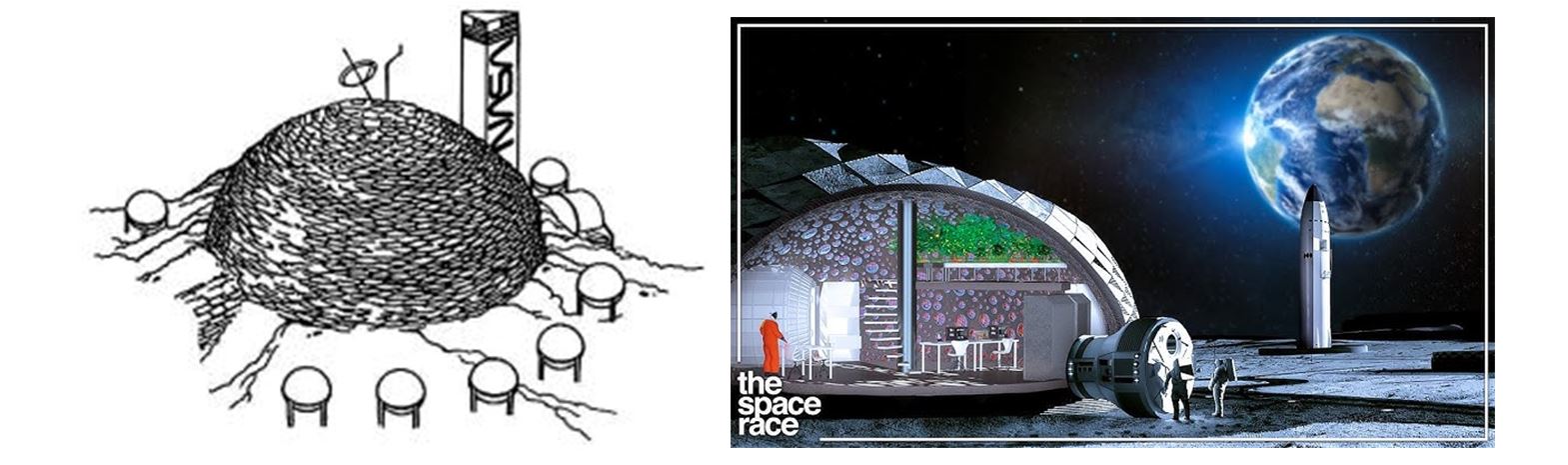

그렇다면 미래건축으로 특히 달나라 위에 건축을 상상할때 자주 쓰이는 건축양식이 반 구형태의 투명한 모양이거나 구 형태의 모양인데 이런 모양을 고집한 이유가 있었을까? 미래 달나라 건축물에 반구형태나 구형태가 자주 사용되는 것은 나름대로 실용적이고 미학적인 여러 이유가 있다. 이러한 형태는 미래주의와 인간 진보의 상징이며, 동시에 외계 환경에서 건축하는 도전에 부합하는 실질적인 이점을 가지고 있다. 동대문 ddp처럼 현대건축의 여러 모양이 가능한 지금과 달리 당시만해도 저런 모양의 건축은 매우 이상적인 것을 나타내기에 충분하지 않았을까? 물론 최근에는 정교한 시뮬레이션으로써 지구와 다른 환경에서 건축이 가능한 형태를 연구하면서 여러 가지 돔 형태가 제시되고 있다.

구형태는 내부 압력에 대한 스트레스를 견딜 수 있는 본질적인 강도를 가지고 있으며, 이는 공기가 없는 우주나 달에서 외부의 진공에 맞서 안정적인 내부 환경을 유지하는 데 이상적이다. 또한, 돔 형태는 표면에 스트레스를 균일하게 분배할 수 있어, 미터기 충돌이나 극한의 온도 변화로부터 보호하는데 유리하다. 에너지 효율성 측면에서도, 구형 디자인은 외부 환경에 노출되는 표면적을 최소화하여, 추운 환경에서는 열 손실을 줄이고 더운 환경에서는 구조물을 시원하게 유지한다. 이는 달에서 내부 온도를 우주의 가혹한 조건에 맞추어 조절하는 것이 중요한 상황에서 특히 중요할 것이다. (4)

지구에서는 모든 방향에서 일관되게 햇빛을 흡수할 수 있는 구형태의 태양광 모듈이 개발되었으며, 이는 달 거주지에 직접 적용될 수 있다. 구형이나 돔 형태의 구조물은 태양 에너지 캡처 기능을 통합하여 에너지 효율성을 극대화할 수 있다. (5)

역사적 맥락에서 보면 건축에서의 구형태는 항상 강력한 형태와 기술적인 건설 난이도 때문에 건축가들에게 영감과 도전의식을 주었다. 이러한 도전의식은 종종 국제 엑스포에서 파빌리온 디자인에 나타나곤 하였다. 이런 형태에 대한 관심은 에티엔느 루이 불레의 뉴튼 기념비 계획안(6)과 같은 역사적 건축 프로젝트에서 볼 수 있으며, 현대에 이르러서도 다양한 상징적인 건물과 우주 거주지에 대한 미래 건축 제안에서 계속되고 있다. 이러한 형태들이 우리의 미래 달 건축에 대한 집단적 상상력에서 지속되는 것은 그 미적 매력과 함께 기능적 이점 때문일 것이다. (7)

한편, 우리는 수많은 과학상상화들을 생산하면서 상상이 반복될 수록 어린이들의 창의력과 상상력 발달에 제약을 가할 수 있다는 딜레마에 빠져 있다. 과학 상상화를 그리는 방법을 가르치는 미술학원이 우후죽순격으로 생겨나고 학부모들이 자녀들이 상을 타기 위한 목적으로 미술학원에 보내는 현상은 이러한 상상력의 제한을 더욱 부각시킨다. 이는 미래에 대한 상상이 일종의 공식화된 틀 안에서만 이루어지게 되고, 진정한 창의력과 혁신적인 사고를 억제할 수 있음을 시사하는 사회적 현상이다.

또 다른 관점은 바로 표현 재료 사용의 한계성을 들 수 있다. 한국에서 어린이들이 주로 사용하는 수채화는 표현의 다양성을 제한한다. 수채화는 일반인들에게는 섬세한 조작이 어렵다. 특히 저학년 아동의 경우 미술에 대한 세밀한 표현이나 정교한 조작이 어렵고, 이로 인해 창의력이나 상상력을 충분히 발휘하기 어려울 수 있다. 수채화의 특성상 색상이나 질감이 한정적이며, 투명하고 흐르는 성질이 있어 섬세한 디테일을 표현하는 데 한계가 있다. 이는 아동이 과학 상상화를 그릴 때 구체적이고 복잡한 과학적 개념을 단순화시키는 경향으로 이어질 수 있으며, 이는 또한 비슷한 유형의 이미지나 주제의 반복으로 나타날 수 있는 것이다.

3. 신개념 건축과 sci-fi 컬쳐의 선구자들

한국의 과학 상상화의 복제 시간들이 만들어낸 패턴의 원형은 거슬러 올라가자면, 버크 민스터 풀러의 지오데식 돔에서 출발한다고 볼 수 있다. 버크민스터 풀러(Buckminster Fuller)는 20세기의 발명가, 설계자로 잘 알려져 있으며, 특히 그의 지오데식 돔(Geodesic Dome)구조로 유명하다. 지오데식 돔은 강도와 효율성을 극대화하기 위해 삼각형의 패턴으로 구성된 반구형의 구조물이다. 이 구조는 최소한의 재료로 최대한의 공간을 커버할 수 있는 것이 특징이며, 자체 지지 구조로 인해 중앙 기둥이 필요 없는 것이 특징이다. (8)

풀러의 돔은 구조적인 효율성뿐만 아니라 그의 철학적, 환경적 가치관을 반영한다. 그는 인간의 주거와 자원 사용의 지속 가능성을 중시했고, 이 돔 구조는 그러한 지속 가능한 설계와 건축에 대한 그의 탐구의 일환으로 볼 수 있다. 지오데식 돔은 미국 전역의 박람회, 전시회, 교육 기관에서 주목을 받았으며, 풀러는 자신의 돔을 "지구의 생태학적 주택"이라고 불렀다. 이전 컬럼에서 언급한 67년 몬트리올 엑스포의 미국관 디자인을 풀러가 담당하였고, 70년 오사카 엑스포에 선보인 지오데식 돔을 보면 당시 풀러의 돔구조가 얼마나 미래적인 상징을 나타내는 영향을 끼쳤는지 알 수 있다.

Buckminster Fuller의 돔 구조 (9)

이 지오데식 돔은 미학적으로 아름답고, 수학적으로 정교하며, 환경적으로 효율적인 설계로 평가를 받는다. 이러한 돔은 현재에도 과학 박물관, 스포츠 경기장, 그리고 다양한 문화 행사 공간 등에서 찾아볼 수 있으며, 지속 가능한 건축과 환경 디자인의 중요한 영감의 원천으로 많은 인사이트를 준다.

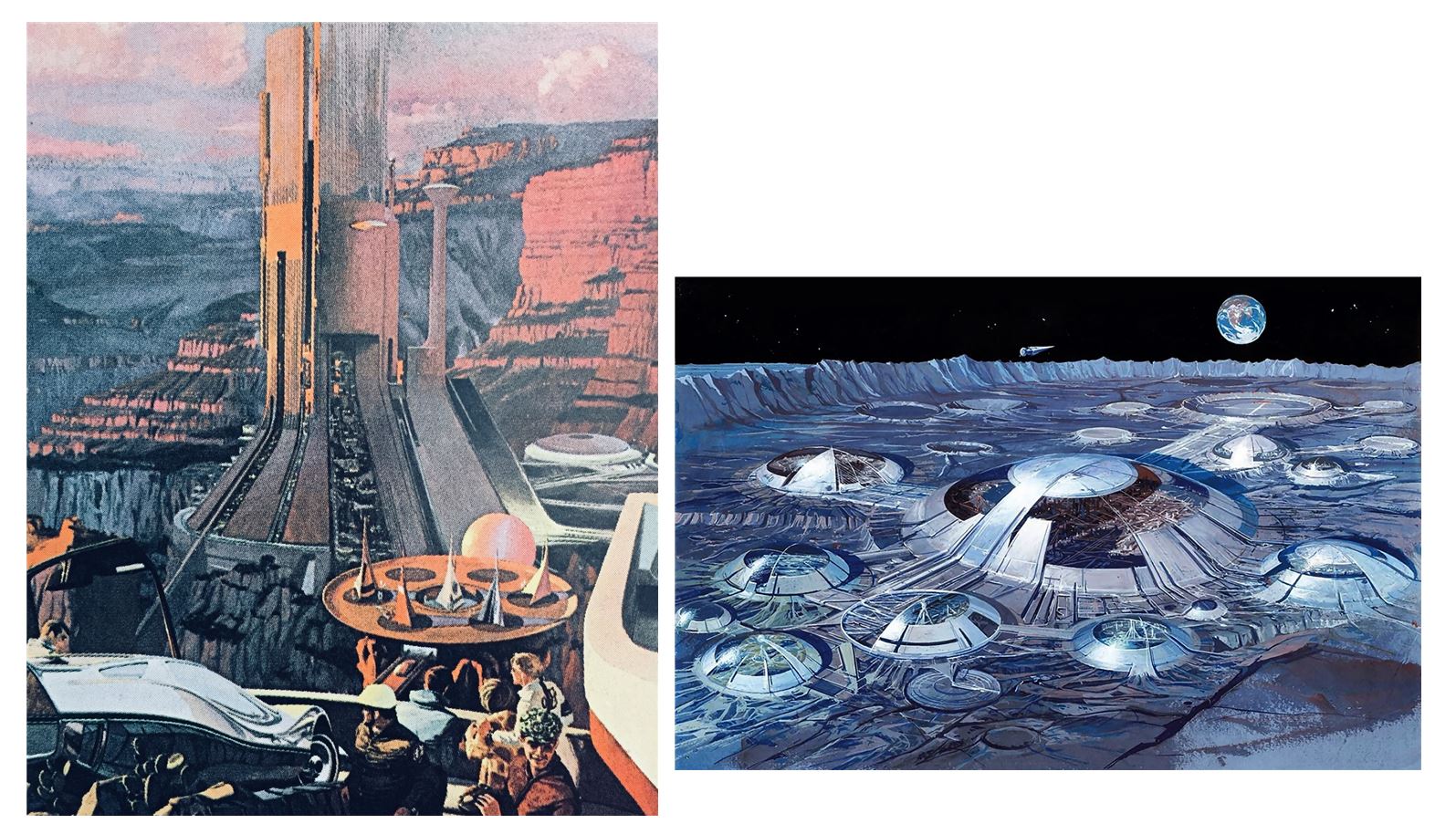

시드 미드(Sydney Jay Mead)는 미국의 유명한 산업 디자이너로, 그의 작업은 공상 과학 영화와 애니메이션에 큰 영향을 미쳤으며 한국의 과학 상상화에도 영향을 끼쳤을 가능성이 크다. 과학 상상화에서 원근감을 주고 새롭게 설계된 구형 건축물들이 결합되어 도시를 이루는 구도를 살펴 보면 시드미드식 표현의 영향을 받았다고 볼 수 있다. 특히 그의 메카닉 디자인은 일본 디자이너들에게 영향력이 매우 커서 건담시리즈 중 1999년에 ∀건담의 디자이너로 참여한 것은 매우 유명한 일화이다. 그는 컴퓨터가 손으로 드로잉을 하면서 입체적이며 기계와 기계 사이의 관절이 딱 들어맞는 정교한 드로잉기술을 자랑한다.

1980년대에 들어서면서 할리우드 영화계는 미드를 무대 디자이너로 초대했고, 그는 <스타트랙: 모션픽쳐>, <블레이드 러너>, <트론> 등 여러 공상 과학 영화에 컨셉 디자이너로 참여하였다. 특히 <블레이드 러너>와 <트론>에서 그의 작업은 미래 도시와 이동 수단, 우주선 디자인을 포함한 다양한 미래 기술의 비전을 제시하였다. (10) 이러한 작업들은 시각적 미래주의를 대표하는 것으로, 오늘날에도 여전히 많은 공상 과학영화 디자이너와 콘셉트 아티스트들에 의해 계승되고 있다.

그의 작업은 할리우드 공상과학영화뿐만 아니라 건축과 컴퓨터 게임 디자인에도 큰 영향을 주었다. 그의 미래 도시 디자인은 '미래주의적'이라고 할 수 있는, 혁신적이고 독창적인 형태와 기능을 가진 구조물을 특징으로 하고 있다. 이러한 시드 미드의 접근 방식은 미래의 주택과 건물 설계에 영감을 주었고, 새로운 건축 기술과 재료, 그리고 지속 가능한 건축 방식을 탐구하는 데 기여했다. (11)

Syd Mead, detail from [Megastructures](1969) Syd Mead, [Doom City] 2003

4. 과학을 상상하게 허하라

과학 상상화 그리기 대회는 어린이들이 과학에 대해 상상하고 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 긍정적인 측면을 가지고 있다. 하지만 학교와 학생간의 경쟁적인 환경과 상을 통한 보상 체계는 어린이들이 진정으로 관심을 가지고 탐구하는 것보다는 상을 목적으로 작업을 수행하도록 유도할 수 있다는 위험성을 내포한다. 이는 어린이들이 과학에 대한 진정한 호기심이나 창의력을 발휘하기보다는 이미 상을 받은 작품을 모방하여 성공적이었던 패턴이나 이미지를 모방하는 결과를 초래하기 마련이다. 또한 심사 과정에서도 독창성보다는 기술적 완성도나 친숙한 주제의 반복을 선호하는 경향이 있어, 창의적인 작품보다는 전형적인 이미지가 우수작으로 선정되는 경우가 많다. 이는 과학 상상화의 다양성과 창의성을 저해하는 것이며, 어린이들이 과학에 대해 더 넓고 다양한 관점을 탐구하는 것을 억제할 수 있다.

과학 상상화 그리기 대회의 의도는 어린이들에게 과학에 대한 관심을 불러일으키고 창의력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하는 것이었지만, 대회의 내용이 주로 '우주 세계'에 집중되어 다른 과학적 주제들이 소외되고, 이로 인해 어린이들이 과학을 한정된 시각으로만 인식하게 되는 것도 문제가 있다. 이러한 상황은 과학 상상화 그리기 대회가 본래 가지고 있던 교육적 목적에서 벗어나, 학부모와 학생들에게 상을 받기 위한 수단으로 전락했다는 비판을 받게 만들었다.

연구에 따르면, 초등학생들은 과학 상상화 그리기 과정에서 다양한 어려움을 겪고 있으며, 특히 미술적 기능, 주제 선정, 상상력 발휘, 생각을 그림으로 표현하는 데 어려움을 느끼는 것으로 나타났다. 이러한 어려움을 해결하기 위해서는 교사와 교육자들이 학생들을 지원하고 격려하는 동시에, 과학과 미술 교육을 통합하는 방식으로 접근하는 것이 도움이 될 수 있을 것이다. (12) 최근에는 수상하는 제도가 사라져 아무도 과학상상화를 그리지 않는다고 한다. 50년이 넘는 시간동안 그려진 수 많은 과학 상상화들은 다들 어디로 사라진 것 있는 것일까.

5. 엑스포 만화경에서 미래를 보다

국제 엑스포의 시각 이미지들은 미래를 상상하는 과학 이미지에 큰 영향을 미쳤다. 역사적으로 국제 엑스포는 기술 혁신과 인류의 진보를 선보이는 주요 플랫폼 역할을 해왔다. 예를 들어, 1958년 브뤼셀 엑스포에서는 아토미움이라는 구조물이 소개되었는데, 이는 미래 기술에 대한 낙관적 전망과 과학 기술에 대한 믿음을 상징화한 것으로, 원자력 에너지의 평화적 사용을 바라는 염원을 담고 있었다

예를 들어, 1962년 시애틀 엑스포는 '우주 시대의 인간(Man in the Space Age)'을 주제로, 우주 탐사에 대한 인류의 꿈과 기대를 반영했다. 이 엑스포는 우주선을 연상시키는 스페이스 니들(Space Needle)이라는 상징적인 타워로 유명하다. (13) 이는 당시 사람들의 우주에 대한 낙관적인 전망과 과학 기술에 대한 믿음을 반영한 것으로, 미래에 대한 상상력을 크게 자극하기에 충분했다.

1939년 뉴욕 엑스포는 또 다른 예로, 이 행사는 텔레비전 시대의 시작을 알리는 역사적인 순간이었다. 세계 최초로 텔레비전 중계된 프랭클린 D. 루스벨트 대통령의 개막 연설은 이 기술이 가지고 있는 방대한 가능성을 전 세계에 보여주었다 (14)

이러한 엑스포들은 단순히 기술적 진보를 넘어, 인류의 생활 방식과 문화에 깊은 영향을 끼쳤으며, 미래에 대한 우리의 상상과 기대를 형성하는 데 큰 역할을 했다. 엑스포는 이처럼 시대의 중요한 기술적, 문화적 변화를 반영하는 창으로서, 인류가 직면한 문제를 해결하고 새로운 가능성을 탐색하는 데 중요한 역할을 해왔다 (15)

1993년 대전 국제 엑스포는 여러 면에서 중요한 의의를 가지고 있다. 이 엑스포는 역사상 처음으로 개발도상국에서 개최된 세계 박람회로서, 선진국 주도의 엑스포 역사에 새로운 장을 열었다고 평가한다. 대전 엑스포의 주제는 "새로운 도약에의 길"로, 전통 기술과 현대 과학의 조화, 자연과 인간의 조화를 목표로 삼았다. 이는 당시 한국이 경험하고 있던 급속한 산업화와 그에 따른 문제들에 대한 반성과 새로운 발전 방향을 모색하는 의도를 반영한 것이었다. (16)

특히 대전 세계박람회는 과학기술 대중화에도 크게 기여하였다. 다양한 체험 전시관을 통해 과학기술의 중요성을 국민에게 알리고, 첨단 기술 제품을 미리 경험할 수 있도록 함으로써, 기술의 원리와 작동법을 이해하고 가상 현실 시스템과 같은 신기술을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다.

NASA와 같은 우주 기관 또는 우주 관련 프로젝트에서

진행하는 연구와 디자인 공모전을 통해 제안된 다양한 루나 헤비테이트(Lunar Habitat) 디자인 (17)

결론 : 상상가능한 미래를 늘 가까이에

미래에 대한 상상과 실제 미래 사이의 차이는 다양한 측면에서 볼 때 장단점을 가지고 있다. 장점은 창의성과 미래를 설정하는 목표와 동기를 부여하여 상상에 대한 유연성을 키운다는 측면이다. 과학은 늘 정확하지 않는 가설에서 창의성이 보장되기 때문에 유연성은 중요하다. 미래에 대한 상상은 종종 현실과는 다르게 전개되지만, 이러한 상상력은 새로운 아이디어와 혁신을 촉진한다. 상상 속에서만 가능했던 기술이나 개념이 실제로 개발되어 현실 세계의 문제를 해결하는 데 기여할 수 있기 때문이다. 우리가 상상한 미래가 현재와 다르더라도, 그 방향으로 나아가기 위한 노력은 기술적, 사회적 발전을 이끌 수 있다. 미래에 대한 다양한 상상은 우리에게 여러 가능성을 탐색하게 함으로써 유연성과 적응성을 키울 수 있게 한다. 이는 불확실한 미래에 대응하는 능력을 향상시키는 데 도움이 된다.

반면, 상상하는 미래가 실제와 아주 거리가 멀 경우, 현실에 대한 왜곡으로 괴리감이 심해질 수 있다. 이는 기대와 현실 사이의 실망감을 초래하고, 현실적인 해결책을 찾는 데 방해가 될 수 있을 것이다. 그리고 사람들이 상상 속의 미래 기술이나 사회 변화에 대해 과도한 기대를 하게 되면, 실제로 그러한 변화가 이루어지는 데 필요한 시간과 노력을 과소평가할 수 있게 된다. 먼 미래에 대한 집중이 과도할 경우 현재 직면한 중요한 문제들을 소홀히 할 위험이 있어 당장 해결이 필요한 문제에 대한 주의를 분산시킬 수 있을 것이다.

결론적으로, 미래에 대한 상상과 현실 사이의 차이가 있을 수 있으나, 이러한 차이가 존재하는 것이 반드시 좋지만은 않다. 중요한 것은 미래에 대한 상상을 현실적인 목표 설정과 혁신적인 아이디어 개발로 전환할 수 있는 능력을 갖추는 것이다. 또한, 현재의 문제를 해결하고 미래를 준비하는 균형 잡힌 접근 방식을 유지하는 것이 중요하다고 생각한다.

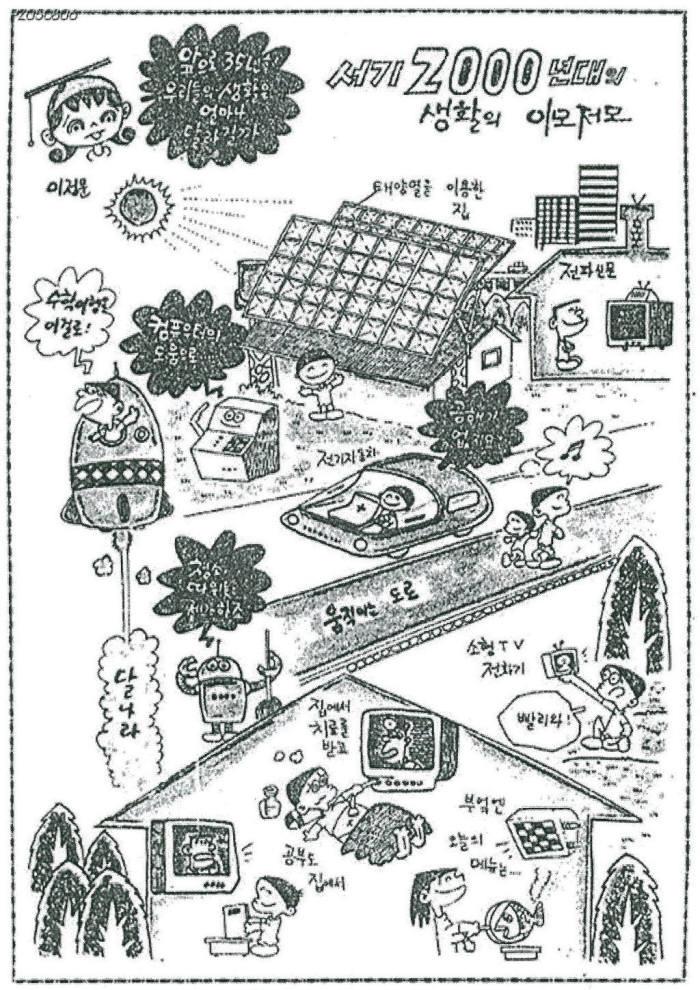

1960년대 그린 2000년대 미래 상상도

‘Mars Ice House‘ 화성에 인간이 거주할 수 있는 지속 가능한 환경을 제공하기 위해 물을 사용하여 건설된 구조물을 제안 (18)

과학 상상화 그리기 대회의 현행 방식이 시대의 변화에 발맞춰 아이들에게 진정으로 필요한 과학적 소양과 창의력을 기르는 데 도움이 되고 있는지에 대한 재검토가 필요하다. 과학 상상화 그리기 대회가 계속해서 필요하다면, 그 형식과 내용은 아이들이 다양한 과학적 개념을 상상하고 표현할 수 있도록, 더욱 개방적이고 유연한 방식으로 발전해야 할 것이다.

그러나 과학상상화 그리기가 반복적인 패턴의 연속이라는 문제를 지적받았지만 아직도 미래형 건축과 도시생활을 그리는 조감도를 보면, 구 형태의 모델이 무척 많이 등장하는 것을 볼 수 있다. 문득 50여년간의 그림들이 어디론가 다 사라졌는데 어딘가에는 남아있어서 우리의 미래인식 안에 잠재적으로 남아 있는 것이 아닌지 과학적이지 못한 상상을 해본다.

참고 1) https://www.eduinnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=3046 2) https://archives.kdemo.or.kr/photo-archives/view/00755297 3) https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9A%B0%EC%A3%BC_%EA%B2%BD%EC%9F%81 4) https://coewww.rutgers.edu/~benaroya/publications/Ruess%20et%20al%20ASCE%20JAE.pdf 5) https://www.hankyung.com/article/2022020892751 6) https://www.archdaily.com/544946/ad-classics-cenotaph-for-newton-etienne-louis-boullee 7) https://www.u-story.kr/933 8) https://www.blackmountaincollege.org/buckminster-fuller/ 9) https://www.blackmountaincollege.org/buckminster-fuller/ 10) https://www.jungle.co.kr/magazine/202352 11) https://issuu.com/ortnerortnerbaukunst/docs/depotheft-sydmead-klein-fin 12) https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201410438896742 13) https://news.skecoplant.com/plant-tomorrow/5435/ 14) https://newsroom.posco.com/kr/%EC%97%91%EC%8A%A4%ED%8F%AC%EB%A1%9C-%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EC%9C%84%EB%8C%80%ED%95%9C-%EC%9C%A0%EC%82%B0-%EC%9D%B4%EC%95%BC%EA%B8%B0/ 15) https://www.miceinsight.co.kr/archives/3824 16) https://ko.wikipedia.org/wiki/1993%EB%85%84_%EC%84%B8%EA%B3%84_%EB%B0%95%EB%9E%8C%ED%9A%8C 17) https://coewww.rutgers.edu/~benaroya/publications/Ruess%20et%20al%20ASCE%20JAE.pdf 18) https://www.spacexarch.com/mars-ice-house |

☆Donation:

WHAT DREAMS MAY COME: Sabine Carlson, Irene Christensen, Stephanie Lempress, & Sarah Riley

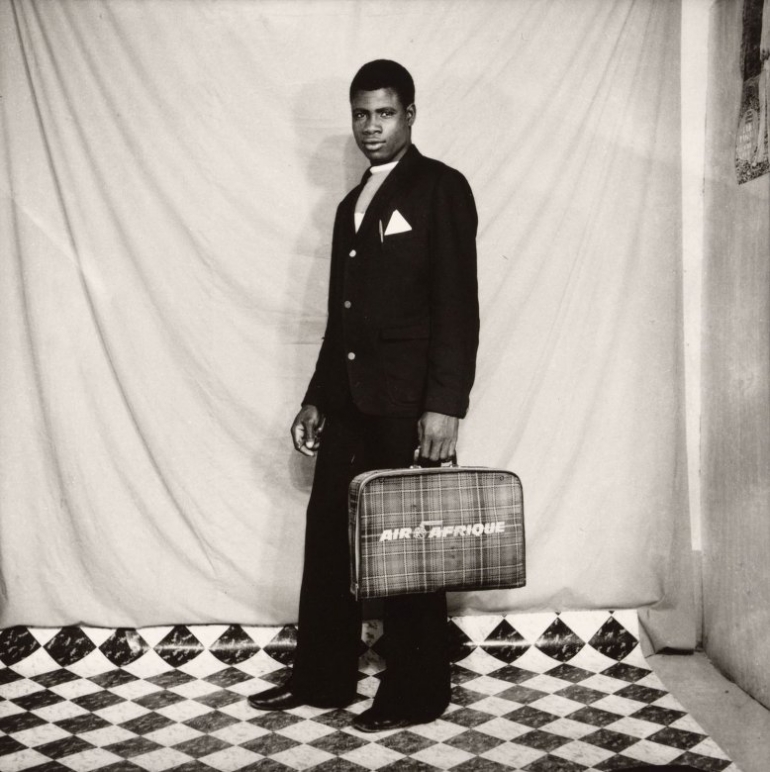

Ideas of Africa. Portraiture and Political Imagination

Merging Dreams

All Watched Over: New Approaches AI Co-creation, Collaboration and Creativity

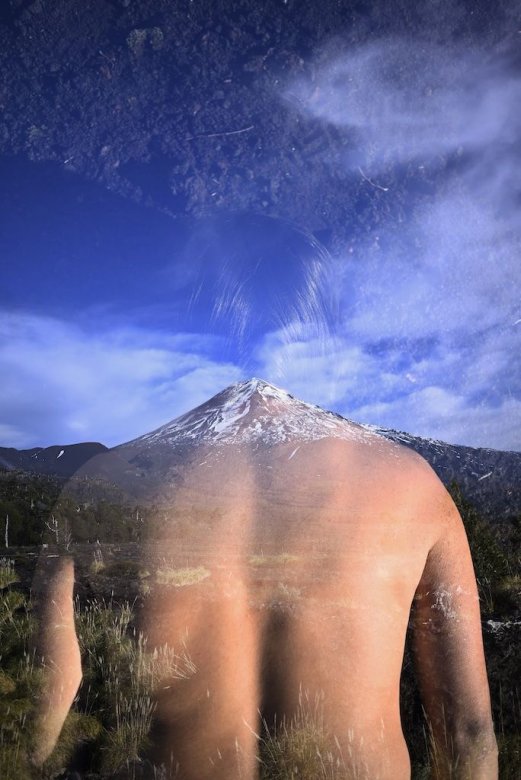

Re)Born from Volcanos

Sanni Vanttaja - Shards

Sweet Dreams

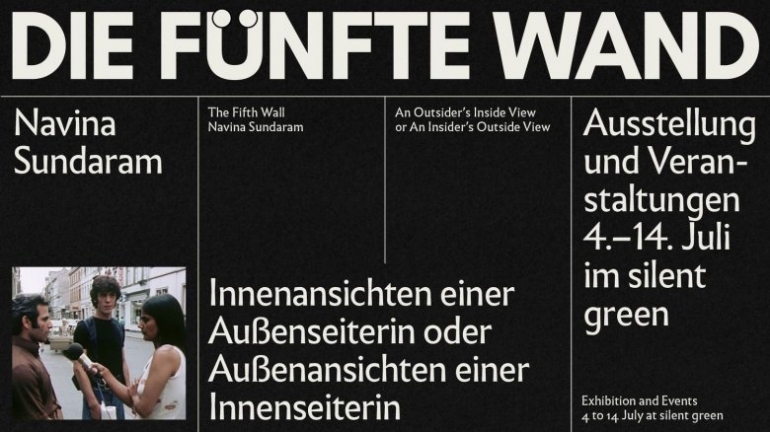

The fifth wall

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture