한국에서 이주와 이민에 대한 논의가 본격적으로 대두된 시점은 그리 오래되지

않았다.

2019년 제주 예멘 난민 수용 문제가 사회적 이슈로 떠오른 것이 그 시작이었으니, 이주와 이민이라는 주제에 대해 사회적 차원에서 논의 자체에 착수한 것이 타 문화권에 비해 한참 늦었다. 당시에 이주와 이민의 현실을 처음 마주한 사람들이 대다수였다.

그 이후 전세계를 강타한 전염병으로 타인에 대한 경계가 커지기도 했고

그 시기를 지나며 다시금 남들과 어우러져 살아가는 삶의 소중함을 깨닫기도 했다. 그렇게 2019년으로부터 5년이 흐른 지금, 우리

사이의 이 논의가 거기에서 얼마나 달라졌는지 보아야 할 시점이다.

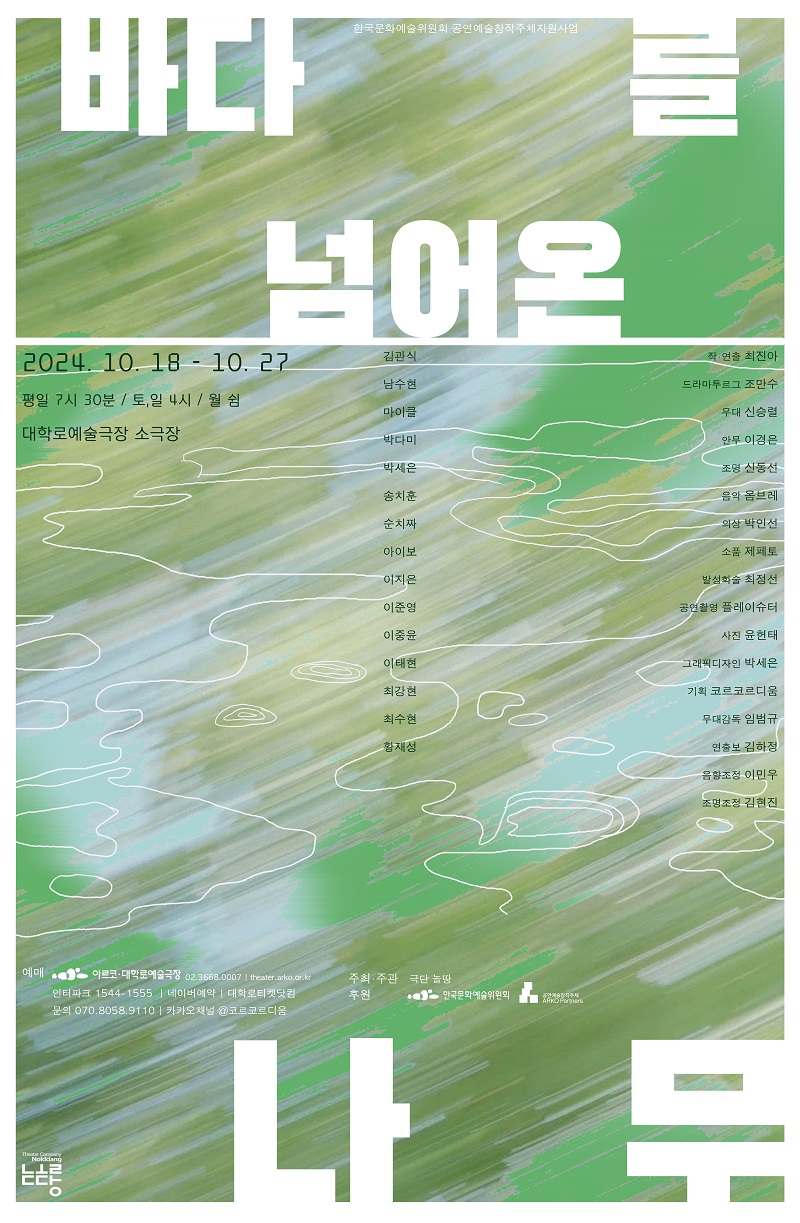

이 시점에 극단 놀땅이 기획한 연극, ‘바다를

넘어온 나무’를 보았다. 본 연극은

2024년 10월 18일부터

27일까지, 대학로예술극장 소극장에서 공연되었다. 연극의

내용은 전세 사기를 당해 이사를 온 주인공 은하와 그의 건물 옥상에 사는 이주민 파샤 사이의 이야기를 중심으로 흘러가는데 이 공연에는 몇 가지

주요한 상징이 등장한다. 물, 고양이, 그리고

씨앗, 버스다.

물

사람들과 동물들, 씨앗은 물 위에

떠서 이리저리 움직이며 이곳저곳에 정착한다.

수도에서 물이 뚝뚝 떨어지는 소리와 함께 갈등이 진행된다. 은하의 집 수도에서 물이 새자 파샤가 이것을 고쳐주는데, 외국인 이웃에게 편견을

갖고 있던 은하는 파샤가 몰래카메라를 설치했을 것 같아 불안해한다. 파샤가 자신의 문화적 배경을 설명하며

다가가려 해도, 은하는 이를 외면하거나 무관심으로 일관한다. 은하의

집에 놀러 온 친구들 중 한 명이 은하에게 카메라 탐지기를 선물하고, 나머지 친구들은 이것에 대해 은하라면

충분히 불안할 수 있다는 입장과 외국인 이웃에게 편견을 가지면 안 된다는 입장으로 나뉘어 언쟁을 벌인다. 이후

시간이 흘러 다시 물이 새기 시작한다.

고양이

고양이는 이집트에서 서아시아로 이동하여 실크로드를 거쳐 중국으로, 이후 우리나라까지 건너와 정착했다.

파샤가 사는 옥상에는 고양이들도 오간다. 은하는

옥상에 올라가 고양이를 보며 파샤에게 마음의 문을 열게 되지만 나중에 파샤가 현장 노동자인 자신의 신분을 감추려 거짓말을 했다는 것을 알게 되고

다시 마음의 문을 닫는다. 심지어는 파샤에게 당신이 싫다며 모진 말을 하기도 한다. 고양이에 대해 잘 모르는 파샤가 사람 음식을 준 일 때문에 고양이가 죽게 되는데, 이는

은하가 파샤에게 가지고 있던 오해와 편견을 수면 위로 꺼내어 들춰내는 계기가 되기도 한다.

씨앗

씨앗은 물과 바람을 타고 이동하여 퍼지고 서로 다른 환경에 적응하여

싹을 틔운다.

은하와 같은 직장에 다니는 고려인 리나는 러시아어와 한국어를 유창하게

해 통역 일을 한다. 하지만 한국의 문화를 완전히 이해하지 못하던 리나는 직장 생활에 어려움을 겪으며 은하와도

마찰을 빚는다. 둘은 같은 한국어를 해도 소통이 되지 않음에 답답해한다. 그러던

와중에도 리나는 화분에 사과나무 씨앗을 심어 소중히 돌보고 있었고, 직장을 떠나며 이 화분을 은하에게 선물한다.

버스

외국인 노동자들을 가득 태운 버스는 필자에게 꿈의 낙원과도 같이 보였다.

그 어떤 오해도, 혐오도, 고정관념도 없이 모두가 자유로울 수 있는 곳. 비자 연장에 어려움을 겪는 사람도, 직장에서 폭력의 대상이 되었던 사람도, 한국어를 전혀 하지 못하는 사람도, 불법 체류자 신분이 되어 경찰을 피해 도망다니는 사람도 그 어떠한 걱정도 없이 춤출 수 있는 곳. 서로 다른 생김새를 한 사람들이 서로 다른 억양으로 한국어와 외국어로 말하고 노래를 부르며 춤을 추는 장면에서는

왜인지 울컥했다. 은하는 이 즐거워 보이는 버스에 올라타고 싶어 고민하지만 망설이다 결국 올라타지 못하고

돌아간다.

움베르토

에코의 관점에서 본 이주

사회학자이면서 철학자, 기호학자인

움베르토 에코는 그의 책 『신문이 살아남는 방법』 중 「이주, 관용 그리고 참을 수 없는 것」이라는 글에서

이민과 이주를 구분하여 설명한다. 이민은 개인의 이동이며 이주는 집단적 이동이라고 보는데, 에코는 오늘날(글이 쓰인 1990년대

당시에도)의 많은 이민 현상이 사실상 이주의 성격을 지닌다고 했다. 개인들에게서

벌어지는 작은 이동이 정부 차원에서 통제가 가능한 이민으로 간주되지만 실제로는 그렇지 않은 집단적 이동인 이주에 가깝다는 뜻이다. 새로운 세대, ‘섞임의 시대’가 열린지

이미 오래다.

교과서에서 한국은 단일민족 국가라고 배웠던 때가 엊그제 같은데, 과연 진짜일까? 북쪽으로는 휴전선이, 나머지

삼면으로는 바다가 가로막고 있어 몇십 년 전부터 진입이 어려운 지리적 조건이 되었지만 우리나라의 역사를 보면 외국과 교류하지 않았던 적이 거의

없었다. 혈통과 민족으로 사람들을 구분하는 것이 애초에 의미가 없다. 그리고

지금의 대한민국에는 이미 많은 외국인과 타 국가 출신의 한국인들, 그들의 2세와 3세가 살고 있다. 이미 ‘우리’는 ‘그들’과 섞여 살고 있고 그들은 이미 ‘그들’이 아니라 ‘우리’의 범주 안에 들어와 있다. 그러나 우리는 우리 자신들과 여전히 섞여 살 준비가

충분히 되지 않은 듯하다.

우리나라에 살고 있는 외국인들이 어떤 불편을 겪는지 알고 있는가? 몇몇 유명한 관광지에는 다국어 표기가 잘 되어 있지만 한국에서 주민으로 살아가기 위해 필요한 수많은 정보들에 영문

표기가 되지 않았고, 외국인은 카카오뱅크 계좌를 열 수도 없다. 이러한

제도적인 불편에 더불어 여전히 한국에 살고 있는 외국인들은 오해와 편견에 부딪히고 있다. 이들을 우리 사회의

구성원으로 온전히 받아들이지 못하고 있다는 뜻이다.

불관용

우리는 여전히 이주민을 ‘우리’와 구분하여 생각하는 듯한데, 이것의 기저에는 어떤 이유가 있을까? 이에 대해 에코는 불관용이라는 키워드로 설명한다.

근본주의, 통합주의, 사이비 과학적 인종 차별주의는 하나의 <학설>을

전제로 하는 이론적 입장들이지요. 불관용은 모든 학설 이전에 제시되는 것입니다.

그런 의미에서 불관용은 생물학적 뿌리를 갖고 있으며, 영역 싸움처럼 동물들 사이에서 나타나며, 종종 피상적인 감정적 반응들 위에 기초하고 있습니다 - 우리는 우리와 다른

사람들을 참지 못합니다. 그들은 다른 피부 색깔을 갖고 있기 때문에, 우리가

이해하지 못하는 언어를 말하기 때문에 또는 개구리, 개, 원숭이, 돼지, 마늘을 먹기 때문에, 문신을 하기

때문에…….

다른 것 또는 모르는 것에 대한 불관용은 어린아이들이 원하는 것을 모두

소유하려는 본능만큼이나 자연스러운 것입니다. 어린아이는 조금씩 조금씩 관용을 교육받습니다. 다른 사람의 소유에 대한 존중 그리고 훨씬 이전에 자기 괄약근의 조절을 교육받듯이 말입니다. 불행하게도 만약 모두가 자기 육체의 조절에 이르게 된다면, 관용은 어른들의

평생 교육 문제로 남습니다. 왜냐하면, 일상생활에서 언제나 차이의 외상(外傷)에 노출되어 있기 때문이지요.

움베르토 에코, 『신문이 살아남는

방법』, 1997 中 |

불관용 또는 편견, 우리와 그들을

나누려는 현상에는 이러한 원인이 있다. 관용은 ‘어른들의 평생 교육

문제’이며 사회화의 일부라는 것이다. 우리 사회는 언제쯤 관용의 사회화를

거치게 될 것인가. 여전히 이주라는 주제에 관해서는 공감과 섞임 자체를 해보자는 이야기에 머물러 있다. 그리고 아직도 그런 이야기조차 대다수 사람들의 관심 밖에 있다. 이제 이 논의가

대중들에게 익숙해지고 논의의 깊이가 달라져야 할 때가 지나지 않았나. 서울에 사는 젊은 세대 사람들의 의식

수준은 그나마 나아졌을지도 모르지만, 여전히 인권 문제에 대해 생각 자체를 해보지 않은 사람이 너무나 많다. 아직까지도 이 문제가 ‘남의 일’로 여겨지고

있는 현실이다.

“식물은 사람이 데리고 다니지 않아도 이동한다. 바람에, 홍수에, 화재에 더 멀리 이동한다.

그 이동은 막혔다가 뚫리기를 반복하며 찬란해진다.”

연극 <바다를 넘어온 나무> 中