Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

메타버스(Metaverse)로 인터넷상에 검색되는 이미지들의 컬러들을 살펴보면 메타버스가 어떤 색들의 조합으로 구성되는지 한 눈에 알아볼 수 있다. 그 이미지들은 대개 블루, 보라색 계열과 핑크색 계열의 색채가 주된 키컬러(key color)로 되어 있다. 최근 들어 관공서, 대기업, 민간기업 등 메타버스와 관련된 정부 과제를 위해 한 번쯤 치열하게 파워포인트 장표와 씨름을 해 본 사람들은 모두 공감할 것이다. 더군다나 코로나 팬데믹 시대에 메타버스가 급부상하면서 가상현실이 일상에서 중심이 되었고 그 중 단연코 화제가 된 트래비스 스캇의 포트나이트 공연(1)과 스크린 샷들은 각종 메타버스를 대표하는 상징으로 전파어 메타버스 색깔의 교본처럼 선언되어졌다. 그렇다면 마치 약속이나 한 듯이 메타버스를 상징하는 이 두 가지 색깔은 어디에서 유래된 것일까? 만약 이런 색을 사용하지 않으면 메타버스스러운 것(?)이 되기 어려울까?

영화 Tron(1982) 개봉 후 생산 배급된 비디오 테입의 겉 표지

컴퓨터 속으로

1982년도에 개봉한 영화 트론(Tron)은 아날로그 시대에 디지털의 공간을 시각적으로 표현한 무척 독창적인 작품으로 관객들에게 가상공간에 대한 기준을 제시하였다. 물론 당시는 스타워즈 시리즈를 시작으로 SF영화가 여러 가지 광학 합성기술로 등장하던 시기였지만 트론에서의 독특한 그래픽(CGI)의 표현은 당시 기술로는 매우 혁신적이었고, 등장인물이 게임 공간 속에 들어가 주체가 아닌 객체로써 플레이 한다는 설정은 관객들로 하여금 가상현실을 스크린을 통해 체화하기에 충분했다. 영화 트론은 프로그래머인 주인공 케빈 플린이 자신이 개발한 게임을 해킹당하게 되면서 컴퓨터 속 가상현실로 들어가 컴퓨터 프로그램과 맞서 싸우는 이야기를 담고 있다. 특히 이후에 출시되는 사용자가 가상 환경을 탐색하고 상호 작용할 수 있도록 하는 여러 형태의 비디오 게임에 영감을 주었다. 가상공간 내에서 사용자의 개입과 서로 간의 커뮤니케이션은 이후 메타버스에서 참여자의 능동적 참여를 이끌어 내고 유저들과의 지속적 관계를 유지하는데 필수 조건이 된다.

필자는 어릴 적 집에 있던 TV를 볼 때, TV의 뒷 편과 상자 안을 유심히 들여다 본 기억이 있다. 그 안에 사람들이 연극 무대처럼 등·퇴장을 한다고 생각이 들었는지 화면보다는 TV 상자 속이 더 궁금했다. 하지만 더 자세히 볼 수 없다가 어느 날 TV가 망가져서 그 상자를 분해하고 말았다. 비로소 난 그 때 TV 속을 볼 수 있었는데, 정작 그 안에서 살아가는 사람들은 없었고, 알 수 없는 회로들과 작은 부품들이 빼곡히 붙어 있는 것을 보고 크게 실망한 적이 있었다. 트론에서는 주인공이 진짜 컴퓨터 속으로 들어갔으니 감독의 장면 연출은 모두 컴퓨터 속이 되어야 함이 마땅하다. 아무도 들어간 적이 없는 컴퓨터 속. 그 풍경을 처음으로 구현한 당대의 디자이너들은 어떤 구상을 했을까?

와이어 프레임 동산 (Wireframe Landscape)

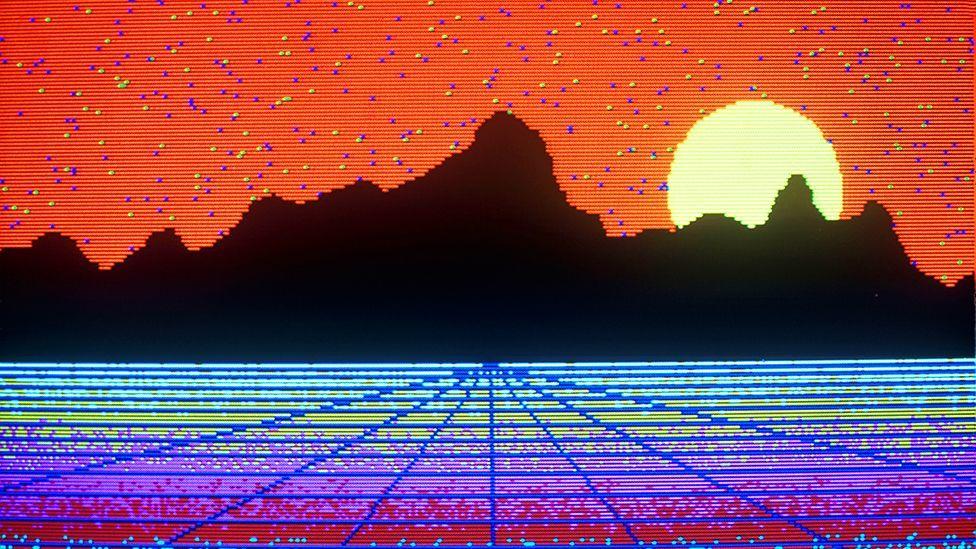

1980년대 컴퓨터 그래픽은 양감을 표현하기 위해 심플한 조명(lighting)과 면(low polygon)을 사용하였다. 지금의 기준으로 보자면 노스탈지어를 불러 일으키기에 충분하다. 왜냐하면 당시에 지닌 기술적 한계가 지금의 기술을 기준으로 보면 의외로 새롭고 신선할 수 있기 때문이다. 현실보다 더 현실적인 요즘의 3D에 비하면 당시에는 이러한 구헌이 아예 불가능했기 때문에 오히려 공간 표현의 시작점을 다르게 잡았고 이것이 오히려 독창적인 것이 될 수 있지 않나 추측해 본다.

컴퓨터 그래픽 프로그래밍은 3D 공간을 표현하고 조작할 수 있는 구조적이고 효율적인 방법을 제공하기 때문에 종종 공간 바닥을 위한 그리드(Grid)를 사용한다. 격자 또는 메시로도 알려진 그리드는 3D 공간을 일련의 더 작고 균일한 셀로 나누는 상호 연결된 선 또는 정점들이 서로 연결 되어 있는 구조다. 컴퓨터 그래픽 프로그래밍에서 공간 바닥을 나타내는 그리드를 사용하여 설계자와 프로그래머는 공간 내 객체의 위치와 방향을 쉽게 조작할 수 있다. 또한 설계자는 그리드를 사용하여 3D 공간 내에서 가상 카메라를 배치하고 방향을 정하여 그리드 선과 정렬시켜 물체를 원하는 방향에 정확히 지정할 수 있다. 재미있게도 이러한 부분은 바둑기사가 바둑판 위에 놓는 돌과 앞으로의 수를 읽고 행동하는 것과 유사하다는 점이다. 초기의 이러한 구상은 지금 현재 컴퓨터 그래픽 프로그래밍에서도 그리드를 사용하는 것을 기본으로 지키고 있으며 3D 공간을 구조적이고 효율적인 방식으로 표현하고 조작하는 데 유용한 도구가 되었고 가상 환경 및 게임 개발에 있어 일반적인 공간 접근 방식이 되었다.

어떻게 보면 컴퓨터 공간에 격자를 그리는 것은 건축에 있어 기초과정에서 땅 위에 사각형을 그리는 것과 같은 것으로 볼 수 있다. 두 가지 모두 각 분야에서 설계를 만들고 조작하는 데 기본적인 기초를 제공한다는 점에서 유사하다. 건축에서 기본 단위로 사용하는 직사각형은 더 복잡한 설계를 만들기 위해 간단하고 쉽게 조작할 수 있는 빌딩 블록을 제공한다. 직사각형은 다양한 방법으로 축척, 회전 및 결합하여 다양한 모양과 형태를 만들 수 있으며, 전체 건물과 구조물의 레이아웃을 만드는 데 사용할 수 있다. 마찬가지로 컴퓨터 그래픽 프로그래밍에서 그리드는 3D 공간에서 더 복잡한 디자인을 만들기 위해 조작하고 변환할 수 있는 기본 단위를 제공한다. 디자이너와 프로그래머는 3D 공간을 작고 균일한 셀로 분할하여 공간 내에서 가상 객체를 보다 쉽게 조작하고 배치할 수 있을 뿐만 아니라 렌더링 및 기타 계산 프로세스를 최적화 할 수 있다.

컴퓨터 시뮬레이션에서 와이어 프레임 그래픽을 사용하는 것은 객체나 환경의 구조와 모양을 정의하는 데 도움이 되는 스케치나 블루 프린트(청사진)와도 유사하다. 복잡한 모양과 표면을 선과 꼭짓점을 결합하고 분해함으로써 와이어프레임(wireframe) (2)은 기본 도형(Geometry)을 단순하지만 정확하게 표현하여 디자이너와 개발자가 최종 설계에 착수하기 전에 다양한 레이아웃과 구성을 실험할 수 있게 한다. 오히려 메타버스를 상징하는 이미지는 이러한 와이어프레임을 차용함으로써 이 공간이 현실과 어떤 관계를 맺고 있는 닮은꼴의 디지털 공간이다 라는 것을 의도적으로 드러내기 위함일 것이다.

1980년대 와이어 프레임으로 구성된 컴퓨터 그래픽 이미지 (3)

인문학적인 관점에서 보자면, 컴퓨터 시뮬레이션에서 와이어프레임의 사용은 우리가 인간 주변 세계를 이해하고 상호 작용하는 방식을 반영하는 표현으로도 볼 수 있을 것이다. 우리는 종종 세상을 복잡한 현상을 이해하는 데 도움이 되게 하는 단순화된 모델이나 나름대로의 정신적 과정을 도식화한 프레임워크(framework)를 사용한다. 와이어프레임은 이 과정에서 드러난 시각적 표현으로 볼 수 있다. 어떻게 보면 우리는 무자비하게 생산되는 수 많은 데이터로 인해 혼란스럽고 그로 인해 종종 우리를 압도하는 무질서의 세계에 대한 나름대로의 질서를 부여하기위에 와이어프레임을 선택하고 있는 것이라 할 수 있겠다.

열화되는 컬러

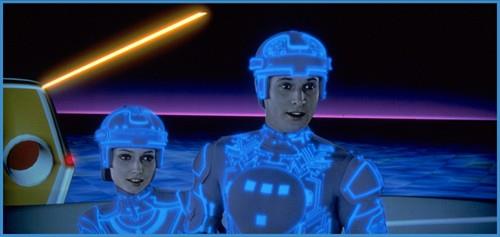

Tron(1982)은 컴퓨터 내부에 가상 세계를 만들기 위해 컴퓨터 생성 이미지(CGI)를 광범위하게 사용한 최초의 영화 중 하나이다. 당시 사용된 핵심 도구 중 하나는 "Backlight Animation" (4)기술이었는데, 이 기술은 영화에서 보이는 빛나는 네온과 같은 효과를 만들기 위해 뒤에서 조명되는 투명한 필름 시트에 컴퓨터로 생성된 이미지를 만드는 것이다. 이 영화의 시각 효과는 MAGI(Mathematical Applications Group, Inc.) 시스템을 포함한 당시의 최첨단 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어의 조합을 사용하여 제작 (5)되었다. 제작팀은 또한 복잡한 3D 그래픽을 실시간으로 렌더링하는 새로운 기술을 개발하기 위해 로렌스 리버모어 국립 연구소 (LLNL)의 컴퓨터 과학 연구팀과 협력하기도 하였다.

상업적으로 성공한 영화는 오랜 시간을 거쳐 비디오나 사진으로 재생산 된다. 물론 이 영화는 2010년에 트론레거시(Tron: Legacy)라는 제목으로 다시 리메이크 되기도 하였지만 이미지 데이터의 열화현상이 없는 디지털 시기의 영화라는 점을 감안하여 여기에서는 제외시키기로 한다. 아날로그 매질의 이미지 재생산은 기술적 복제를 의미하는데 이 과정에서 이미지들은 모두 열화 과정을 거치게 되고 색이 변화되기에 이른다. 이것은 이미지를 소유하려 하면 할수록 이미지의 본질(원본)과 멀어진다는 아이러니이다. 영화는 비디오와 사진으로 재생산되면서 열화과정을 거친다.

영화 필름은 시간이 지남에 따라 색의 변화와 다른 형태의 열화를 일으킬 수 있는 화학적 변화를 겪는다. 최종 프린트를 마친 영화 필름은 셀룰로이드 재료인데 이건 땅에 묻어도 안 없어진다고 하는 소문(?)이 있을 정도지만 빛에 노출되기 시작하면 변할 수 밖에 없다. 빛으로 인해 필름의 컬러 이미지를 만드는 데 사용되는 염료와 색소가 퇴색하거나 탈색되고 이로 인해 이미지의 대비 및 세부 정보가 손실될 뿐만 아니라 색상이 변화되기도 한다. 또 다른 요인으로는 열과 습도에 노출되어 필름 베이스가 약해져서 수축되어 뒤틀림, 컬링 및 기타 형태의 물리적 손상을 초래한다. 이로 인해 이미지를 생성하는 감광성 화학물질이 포함된 에멀젼 층이 필름 베이스에서 분리되어 이미지 품질 및 선명도가 저하되는 것이다. 최근 옛날 필름 시대의 영화를 디지털로 복원해서 재개봉하는 것은 바로 이러한 열화현상을 바로잡는 것이다.

영화시장은 DVD가 나오기 전에 필름에서 비디오로 넘어가는 수익 구조를 가지고 있었다. 비디오 테이프가 오래되면 테이프의 신호가 저하되어 재생 시 색이 변형된다. 영화를 비디오에 담아 복사하기 좋아했던 세대에게는 화면의 노이즈가 떠오를 것이다. 이 프로세스를 종종 색상 페이딩 또는 색상 이동이라고 하는데 비디오 테이프의 색은 테이프 표면에 내장된 자성 입자를 사용하여 저장되기 때문에 시간이 지남에 따라 이러한 입자가 제거되거나 손상될 수 있으며, 이로 인해 색상이 불안정해지고 왜곡이 일어나는 것이다. 테이프의 색이 떨어지기 시작하면 색상, 채도 및 밝기가 바뀔 수 있다. 예를 들어, 한 때 밝고 선명했던 색은 무뎌지고 음소거될 수 있으며, 한 때 정확했던 색은 왜곡되거나 과도해지기도 한다. 어떤 경우에, 그 색깔들은 심지어 색이 바래는 일반적인 신호인 불그스름하거나 녹색을 띤 색조를 띠기도 한다. 트론의 블루, 오렌지의 대비는 아마 테이프를 거치면서 선명도에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 중요한 점은 디지털 시대는 이러한 열화된 상태의 비디오 이미지를 다시 사진으로 스캔하여 디지털 사진으로 변환시킨다는 점이다.

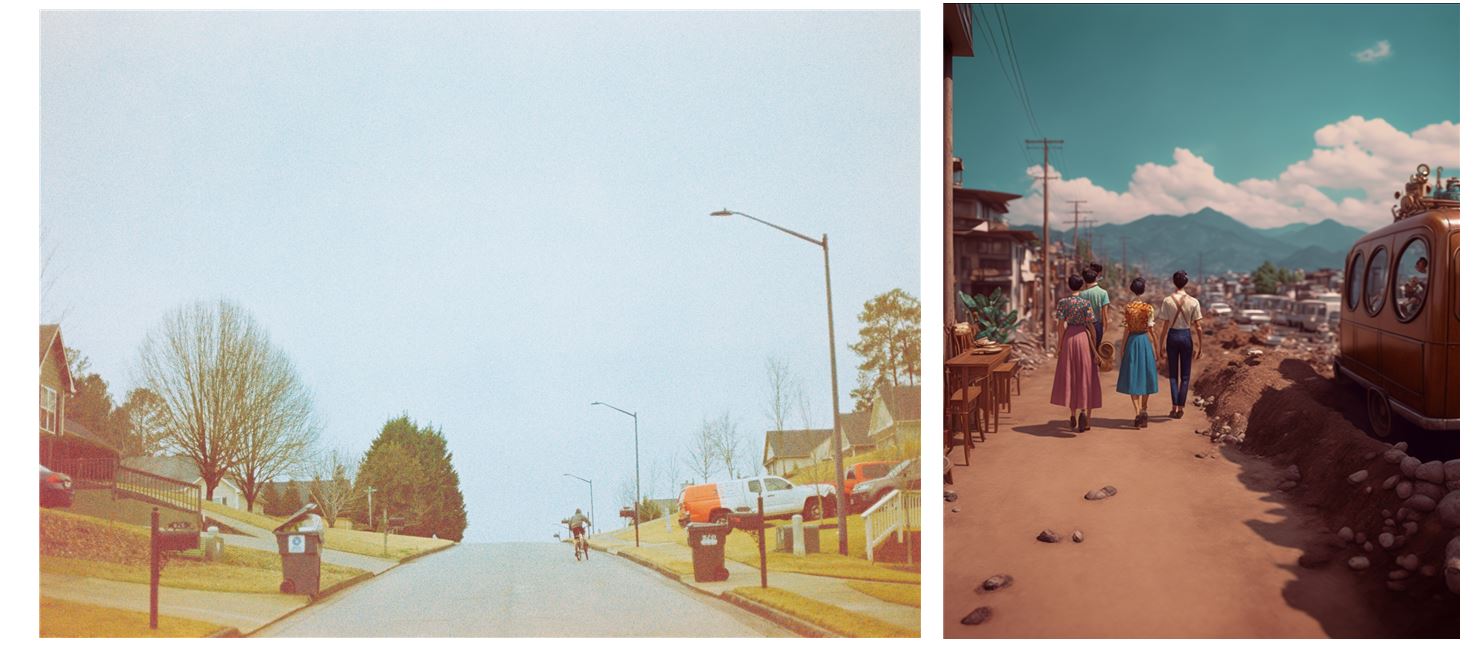

사진은 시간이 지남에 따라 색이 바뀌거나 원래와 다른 색조를 띤다. 오래된 사진이 변색되면 열화라는 화학적 과정으로 인해 녹색과 보라색 색조가 나타날 수 있다. (6) 사진의 특정 색상은 열화 과정에 따라 다소 우세해지기도 한다. 예를 들어, 어떤 경우에는 사진에 사용된 노란색과 자홍색 염료가 다른 색보다 더 빨리 바래서 녹색과 보라색 색조로 색의 균형이 바뀔 수 있다. 이러한 열화현상은 저가로 제작된 오래된 지방 도시의 간판에서도 종종 나타난다. 간판들의 인쇄된 색은 태양광에 의해 장시간 노출되어 산화한 것이다. 아마 장롱에 보관된 예전 사진을 꺼내 본다면 이러한 색의 변화를 쉽게 목격할 수 있다.

싸이월드의 사진이 최근 부활하면서 인스타그램이나 페이스북에 열화된 사진이 스캐닝 되어 올라온 것은 또 다른 문화적 정서의 계승으로 보아야 할지 고민되는 부분이다. 이제 망가지고 사라지는 과정의 매체들이라 할지라도 디지털화되는 순간 변화된 색으로 영원히 변형 불변의 ‘박제화’가 되는 것이다. 아래 사진의 오른쪽은 필자가 인공지능프로그램을 활용하여 제작한 사진인데, 사용한 프롬프트(prompt) 중에 vintage, technology, futurism을 사용하여 추출한 이미지이다.

열화된 사진의 색채 사례(左), [사진5] 빈티지와 테크놀러지의 인공지능(midjourney) 결과물(右)

다가올 미래는 지나간 앨범의 한 지점에서

미래 기술을 표현하는 공상 과학 영화에서, 일반적으로 사용되는 조명은 종종 파란색, 보라색 또는 둘 다의 조합이 많다. 이 색들은 종종 미래 지향적이고 첨단적인 환경과 장비를 만들기 위해 사용되고 있으며 다양한 분위기와 환상적인 감정을 전달하는 데 사용된다. 이러한 일종의 클리쉐 현상은 요즘 디지털로 촬영되는 시스템에서는 발견하기 어렵지만 80~90년대 SF영화를 보면 쉽게 볼 수 있다. 종종 영화에서 HMI계열의 파란색 조명은 미래의 실험실이나 의료 환경 등 하이테크를 묘사하는 데에도 사용되기도 하었다. 또한 보라색 조명은 신비감이나 다른 세계에 대한 정체성을 표현하는데 사용되기도 하고, 종종 은색 재질의 우주선, 의상이나 다른 진보된 기술과 함께 미래적이고 공상 과학적인 환경을 묘사에 적합한 색채로 많이 사용되었다. SF 영화에서 파란색과 보라색 조명의 사용은 이러한 색상들이 종종 기술, 혁신, 그리고 미래주의와 연관된다. 80년대 컴퓨터를 생산하는 기업들의 포스터 디자인들은 모두 이런 지점들을 마케팅 포인트로 삼았다.

메타버스에서 분홍색, 보라색, 파란색을 사용하는 것은 메타버스의 핵심 주제인 기술, 미래주의 및 혁신을 대표하는 색채로 사용되고 있다는 점에서 위의 범주안에 있다. 특히 분홍색과 보라색 군은 현실에서 가상현실로의 도피 또는 가상에서의 몰입감을 조성하는 데 효과적일 수 다. 그리하여 메타버스는 또 다른 세계성 또는 환상의 느낌을 전달하고자 하는 것에 이를 활용하고 있는 것이다. 이 색들은 이 전에도 꾸준히 공상 과학 영화, 비디오 게임, 그리고 다른 가상 세계를 포함한 다양한 대중 매체에서 사용되었기 때문에 메타버스에서는 이 영역들의 방법과 효과들을 차용하여 자연스럽게 상징적인 컬러가 되고 있는 것이다.

그렇다면 메타버스는 분명 기술과 미래에 대한 비전이라는 아젠다를 열심히 생산해 내고 있는데 왜 그 색채와 스타일은 과거에 존재한 것에서 가져오려 하는 것일까? 거기에는 영화트론이 가진 가상현실에 대한 최초선언의 효과도 분명 있겠지만 앞으로 다가올 미래에 대한 불특정성의 막연함의 빈 곳을 채우기 위해서 ‘과거로의 회기’현상을 선택한 것이라고 판단된다. 이러한 현상은 미래 기술과 사회에 대한 묘사에 있어 복고 스타일의 부활로 나타나게 되는데 향수, 단순함과 친숙함에 대한 열망, 빈티지 디자인과 기술에 대한 미적 감상을 포함한 다양한 요소가 작용하는 것이다. 우리는 이러한 현상을 이미 20세기 초에 기술복제시대를 예견하는 지점에서 한번 경험한 적이 있으며 80년대 뉴웨이브 시대를 거치면서 미래 사회를 예측했었고 1999년 12월31일에서 2000년 1월1일로 넘어가는 밀레니엄 맞이한 시간을 거치면서 충분히 학습된 경험이 있다.

미래의 뉴 테크놀러지 시대에 복고풍이 부활하는 주요 이유 중 하나는 대중문화의 강력한 힘이 될 수 있는 노스텔지어의 존재이다. 사람들이 나이가 들고 젊음에 대한 향수가 많아지면서, 그들은 호감을 가지고 과거의 스타일과 디자인을 돌아보고, 그 요소들을 그들의 현재 삶에 통합하는 방법을 찾는 것도 한 요인으로 작용하는 것이다. 어떻게 보면 깔끔한 라인, 과감한 색상, 그리고 빈티지한 디자인의 단순한 형태는 종종 압도적이고 혼란스러운 느낌을 줄 수 있는 먼 훗날의 디지털 세상에서 편안함과 안도감을 제공할 수 있기 때문이 아닐까? 따라서 많은 젊은 세대들도 빈티지 기술과 광고의 대담하고 다채로운 디자인이 오히려 시각적으로 놀랍고 매력적이라고 생각하고 있으며, 이러한 요소들을 자신들이 마주할 미래 기술에 대한 묘사에 통합하는 방법을 찾는 것이라고 보여 진다.

영화 트론(1982)의 한 장면

우리가 공상 과학 소설에서 보는 미래의 비전은 미래 사회에 대한 우려와 희망이 서로 복합적인 관계를 맺으며 형성된다. 궁극적으로, 우리가 상상하는 미래와 실제 미래의 도착의 차이는 기술 혁신, 문화적, 사회적 변화, 그리고 인간의 상상력과 예측의 한계로 인해 복잡하게 존재한다. 미래의 도착은 뤼미에르 형제의 열차의 도착보다 더 충격적이고 복잡할지도 모른다. 분명 영화 트론의 시각 스타일은 누구도 가보지 못한 가상현실에 대한 선구자적 선언이 분명하다. 80년대 그려진 컴퓨터 세계는 인공지능과 더불어 현재는 엄청난 속도로 변화하고 있다. 하지만 여전히 메타버스의 진입로는 80년대의 복고풍을 재생산하고 있으며, 우리는 이 곳이 가상현실이라고 하는 사전적 정의에 안도하면서 동시에 이 문을 열고 들어서자마자 조우하게 될 새로움에 대한 기대를 안고 진입한다. 현재 메타버스의 대부분은 겉모습은 80년대 비디오 게임 공간으로 회귀하면서 동시에 그 안의 내용은 새로운 어떤 방향을 모색해 나아갈 것이다. 물론 우리가 마주할 미래는 응당 있어야 할 자리에 없는 그러한 상황이 되겠지만 말이다.

레퍼런스 (1) https://www.youtube.com/watch?v=cPYA9Fsmo-0 FULL Fortnite x Travis Scott Astronomical Concert 트래비스스캇의 메타버스 공연이 사용자 관점에서 공개되었다. (2) Making of the Computer Graphics for Star Wars (Episode IV) 영화 스타워즈에서 제국군 공격을 앞두고 비행요원들에게 데스스타에 대한 구조를 설명하는데 와이어 프레임을 사용하였다. 메이킹 영상은 https://www.youtube.com/watch?v=yMeSw00n3Ac (3) https://www.bbc.com/future/article/20150305-the-birth-of-3d-computer-graphics (4) Backlight Animation | TRON (1982) https://www.youtube.com/watch?v=U_X8ecwYIBk (5) CGI(Computer-Generated Imagery) 기술의 전개와 역사에 대한 설명 사이트 https://discover.therookies.co/2020/04/05/what-is-cgi-computer-generated-imagery-how-does-it-work/ (6) https://we.graphics/blog/make-a-retro-space-themed-poster-in-photoshop/ 포토샵 포스터 디자인 튜토리얼사이트. 여기에서는 일반 사진을 어떻게 열화된 사진으로 보이게 하는지에 대한 튜토리얼을 공개하고 있다. 주로 녹색과 보라색을 제외한 색들이 열화되어 옅어진 느낌을 내기 위한 방법이 인상적이다. |

☆Donation:

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture