Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

“예술작품은 잃어버린 시간을 되찾는 유일한 수단이다.” -질 들뢰즈-

1861년 미국, 노예제의 찬반을 두고 남과 북은 충돌한다. 이제는 한참 지나가버린 과거의 역사, 허나 그럼에도 우리는 이제 당대의 실상을 역사와 당대의 예술들로 마주할 수 있다. 이 같은 남북전쟁을 다룬 걸출한 작품들은 『콜드 마운틴스』, 『남과 북』, 『붉은 무공훈장』등이 꼽히곤 한다. 당대의 남성들, 특히나 청년들이 자신들의 주체적인 꿈과 미래를 포기한 채 전장으로 끌려 나가서 겪어야 했던 수모와, 그들이 행했던 숭고한 희생을 다루는 작품들이 많다. 하지만 우리는 이러한 작품들과 더불어 시선을 넓혀볼 필요가 있을 것이다. 과연 당대에 전장이 아닌 곳에서는 어떤 삶들이 영위되고 있었을까, 또한 아버지, 남편, 아들, 연인 등을 기다리는 여성들의 삶은 어떠하였을까. 미국의 여류소설가 루이자 메이 올컷이 집필한 『작은 아씨들』은 남북전쟁이란 사건들을 과연 여성들은 어떻게 생각하였는지, 또한 남성들이 집을 비운 가정의 삶은 어떻게 영위되고 있었는지를 다루는 작품이다. 아직까지 사회의 규율들, 통념들을 온당 체화하지 않은 네 자매의 자유분방함과, '숙녀'이기를 요구하는 당대의 시대적 분위기가 교차되곤 한다. 작가는 이러한 떼가 묻기 이전 다양한 재능과 성향을 가진 여성들, 또한 성별을 넘어서 너무도 순일했고 미래를 향한 기대감으로 가득했던 성년이 되기 이전 젊은이들의 초상을 담아낸다. 이러한 젊은이들과 집을 지키고 있는 어머니, 노인들은 보이지 않는 곳에서 전쟁을 계속하고 있었다. 이들은 전쟁으로 인한 혼란한 사회상 속에서 빈자들에게 자신의 끼니를 나눠줌에 거리낌이 없으며, 또한 가정 내에서 국가를 위한 희생을 충실히 이행하고 있다. 그래서 앞서 다룬 전장을 다루는 작품들이 전쟁에 대한 거시적 접근과 인물들을 다룸에 있어 보편적인 시선이 도드라진다면, 본 작품은 당대에 대한 미시적 접근과 개별적인 인물들의 구축이 독창적으로 여겨지는 작품이다.

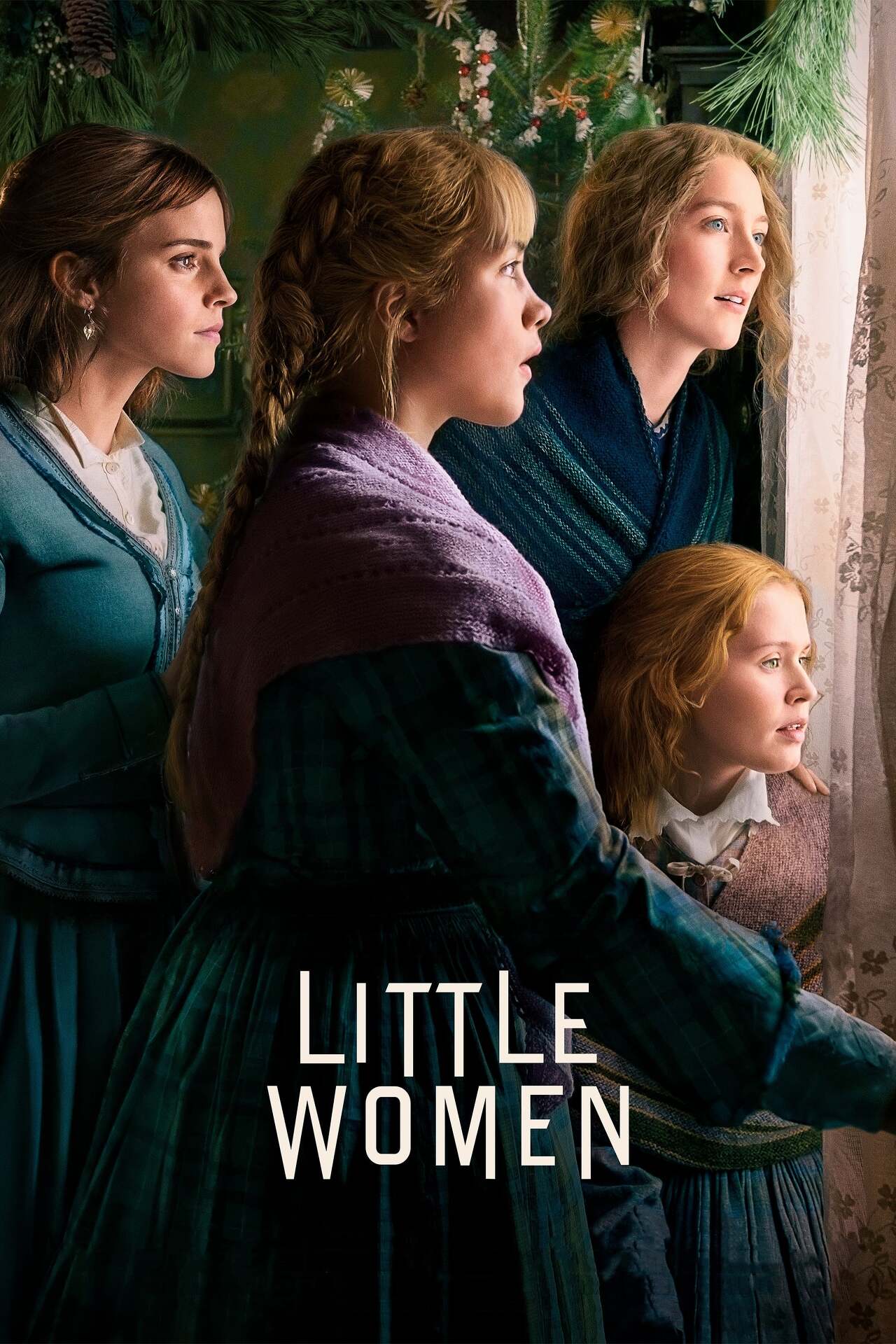

이 같은 『작은 아씨들』은 여러 차례로 영상화된 바가 있지만, 작금에 다시금 스크린으로 옮겨진다. <레이디 버드>로 주목받은 감독 그레타 거윅의 손에 의해 말이다. 1983년 태생의 그레타 거윅은 2017년까지는 배우로서 더욱 유명했다. 특히 감독 노아 바움백의 뮤즈로서 말이다. 노아 바움백의 작품에서 그레타 거윅은 뉴욕에서 자신의 이상과 현실 사이에 괴리를 느끼는 젊은 청춘의 전형이었다. 그녀의 연기 스타일은 극적이고 기교적인 면보다는, 대단히 리얼리틱한 20세기 유럽 아트하우스에서 선도한 유형의 것이었다. 그래서 파블로 라라인 감독의 <재키>에서 대단히 기술적인 연기를 행하는 나탈리 포트만과 이와 대척점에 서있는 그레타 거윅의 연기는 자연스러운 연출 하에 공존하고 있었으나 분명 대비가 이뤄졌다. 그리고 젊은 뉴요커라는 점에서 그녀는 하나의 이미지를 구축하였는데, 레베카 밀러의 작품 <매기스 플랜>에서도 바움백의 작품에서 형성된 이미지는 크게 벗어나지 않는다. 그리고 2018년 그녀는 자전적인 작품인 <레이디 버드>를 선보이며 감독으로서 자리매김 한다. 본 작품에서는 성년이 되기 직전에 놓여있는 크리스틴이라는 주인공의 성장을 담아낸다. 지역적이거나 시대적인 요구사항과 자신에게 직접 이름을 부여하는 주체성과의 괴리, 새로운 시작의 설렘과 그 이면에 내재한 두려움, 그리고 10대 소녀들의 기호와 관심사를 섬세한 시선에서 담아낸다. 이 같은 요소들은 장르적인 관습에 얽매이기 대신, 비교적 리얼리틱한 형식 속에서 담아내며, 이를 통해 존재했었고, 지금 여기에서도 그녀의 기억에서는 살아 숨 쉴 과거를 충실하게 구현해내었다. 이 같은 <레이디 버드>로부터 <작은 아씨들>은 너무도 아득한 과거로 거슬러 올라간다. 허나 그럼에도 양자 사이에서 연속성을 발견할 수 있다면, 인생에서 어떤 특정 마디가 끝이 나고 새로운 시작이 이뤄진다는 것과. 자전적인 캐릭터를 연기하는 배우 시얼샤 로넌의 존재다.

남북전쟁과 그 이후의 시기에 전장을 비추지 않은 채로 미국을 묘사하던 루이자 메이 올컷, 그레타 거윅은 그렇게 활자로 묘사된 세계를 과연 시청각적으로 어떻게 옮겨올까. 영화는 전쟁 이후 성년이 된 그녀들의 삶을 다루는 원전의 2막을 현재로, 남북전쟁 당시 청소년기의 자매들의 삶이 묘사된 1막을 과거로서 플래시백을 통해 자유롭게 오가며 전개한다. 이러한 영화의 시작은 시얼샤 로넌이 분하는 조로 시작된다. 원전에서도 조는 작가의 자전적 캐릭터이며, 이를 분하는 시얼샤 로넌은 그레타 거윅에게 본 작품에 이르기까지 감독이 투영된 페르소나다. 조를 통해서 원작자, 감독, 배우는 뜻을 같이 하듯 하다. 시대를 초월하여 많은 인물들이 투영된 조는 문 앞에 서있다. 문은 아주 밝지만, 양 옆의 벽은 아주 어둡다. 빛을 향해 나가야만 하지만 매우 두려운 일이다. 그것에는 이유가 있다. 조는 소설출판을 위해 출판사에 간다. 하지만 편집장의 태도는 가히 위협적이다. 원고를 내려놓는 날카로운 소리, 꼿꼿한 태도는 손을 안절부절 하며 만지작거리는 조의 태도와 대비를 이룬다. 또한 출판사라는 세계를 포착하는 카메라 무빙은 대단히 조심스럽고 둔탁하며 느리다. 신중해야만 하고 권위적인 그들에게 뜻을 맞춰야만 하는 공간, 그 공간에서 해방되어 거리를 자유롭게 활보하는 조를 포착하는 카메라는 어떠한가. 대단히 빠르고도 리드미컬하게, 그것이 곧 그녀가 바라는 자유 그 자체이리라. 이렇듯 거윅은 원작의 세계를 대비를 이루며 구축한다. 다른 자매들에게서도 마찬가지다. 대고모와 함께 마차에 놓인 에이미를 포착하는 카메라는 대단히 지루해보이지만, 로리를 만나 뛰쳐나가는 그녀를 포착함에 카메라는 함께 내달리지 않던가. 전가가 곧 여성에 대한 사회적 강요라면, 후자는 그녀들의 해방과 염원에 다름 아닐 것이다. 그리고 그 염원을 위해 언제나 그녀들은 문과 창을 바라보고 그 밖으로 나아가고자 한다. 그 두려움은 올컷이 그랬고 거윅이 그랬으며, 로넌 또한 마찬가지였으리라. 허나 그럼에도 그녀들은 나아가고자 한다. 영화의 결말에서까지 말이다. 그 바깥은 대단히 두렵지만, 자신의 염원을 위해서라면 뛰쳐나갈 수밖에 없는, 가혹함과 가능성이 공존하는 그런 세계다.

창밖으로 넘어서야만 하는 세계는 두려움으로 가득하다. 다른 한편으로 그 문과 창은 분리를 시사한다. 바로 여성적 세계와 남성적 세계를 말이다. 네 자매와 로렌스씨 및 로리는 그저 서로를 바라보기만 하는 존재다. 분명 서로를 바라보는 그 창에는 대단히 화사하고도 투명한 빛이 비추고 있음에도 말이다. 영화는 그런 창을 넘어서서 양 성별간의 융화를 보여준다. 한편 더 드넓은 세계 자체는 여전히 융화되지 않았다. 남성과 여성 각각에게 기대하는 것들이 있다. 조의 소설을 두고 편집장은 여성을 향한 문학의 결말은 언제나 결혼하거나 죽거나, 둘 중 하나라고 말한다. 또한 보수적인 대고모는 유럽의 여성들이 퇴폐주의로 인해 타락했다고 말한다. 허나 문학에서의 여성상과 퇴폐주의의 타락에도 불구하고, 현실 속 여성들은 분명 올곧게 살아가고 있다. 특히 어린 네 자매들은 아직 관습이 입혀지지 않았기에, 그녀들의 자유분방한 행위 자체가 체제의 반항이다. 한편 반항이 가능했던 좁다란 소우주를 넘어서면, 장성한 여성들은 거대한 세계와의 타협 속에서 오직 인내해야만 한다. 배우가 되고자 염원하던 메그는 결혼 이후 어머니와 아내가 되어, 온당 자신만을 위한 삶을 살지 못한다. 유년시절 가능했던 밝은 미소는 그녀에게서 흐릿해져가고 있다. 조는 어떠한가. 그녀는 온당 작가가 되지 않았다. 생계를 위해 선생님이라는 직업을 택하고 필명으로 작가활동을 계속한다. 온당 그 주체성을 내비치기에는 조심스러운 시대이며, 또한 그녀는 가족들을 일부 부양한다. 언제나 보호받던 그녀에게는 이제 책임이 있다. 베스의 연주를 듣는 관중은 존재하지 않는다. 박수는 오직 회상 속에서, 상상 속에서만 가능하다. 천방지축 에이미는 어떤가, 대부호와의 결혼 속에서 화가로서 자신의 꿈은 주춤한다. 진정한 사랑이 아닌, 경제적으로 귀속되는 그런 삶, 그녀들은 결코 사회적 요구에 온당 불응할 수 없다. <레이디 버드>에서처럼 이제 막 사회 속으로 내던져지거나, 그 교차로에 선 여인들은 주체성과 관습 사이에서 길을 헤매고 있다.

다른 한편 감독은 어머니의 입을 빌려 이데올로기와 주체성, 벌어져있는 그 간극을 좁히고자 한다. 시대 속에서 언제나 자신의 감정을 억누르는 어머니는 그것이 답습되길 바라지 않는다. 그녀의 딸들은 진정한 자기 자신의 선택을 행해야만 한다. 그것은 곧 당대를 바라보는 우리를 두고 행하는 말이기도 하다. 19세기의 문학이 동시대에도 감독과 배우 및 우리들에게 동화되는 것처럼, 그 시대 속에서 논하는 구조와 자유 간의 간극을 좁히는 염원은 지금의 우리에게도 유효한 것, 또한 실행해야 하는 일에 다름 아니다. 우리의 현실과 세계 간의 간극은 본 작품에서 여러 층위로 제시된다. 우선 이데올로기가 제시하는 기만적인 꿈과 환상일 것이다. 그것은 사교계 행사의 무도회나 여성들에게 덧씌워진 결혼에 대한 통념 등으로 나타난다. 휘황찬란하게 치장하고 무도회에 가는 일, 대부호와 결혼하는 일 등은 상상하고, 누군가에게 들었을 때 대단히 달콤한 발걸음으로 우리에게 다가온다. 허나 그것은 진정으로 염원하는 일이 아니다. 누군가가 붙여준 '데이지'와 같은 별명으로 불러지고, 삶을 위한 행위가 아닌, '예법을 위한 예법' 허례허식 등에 치중해야만 한다. 또한 대부호는 자본은 많을지언정, 그녀들의 마음은 결코 이끌리지 않는다. 구조로부터 제시된 꿈은 언뜻 보기에는 달콤해 보이나, 그 속내는 좌절된 자유와 주체성에 의해 절망적이다. 또 다른 괴리는 주체적인 꿈의 세계다. 그것은 이뤄야만 하지만 구조에 의해 불발되기도 하고, 어느 순간 불가능해지는 그런 영역이다. 조가 로리와 무도회를 가는 것과 프리드리히와 춤을 추는 것은 대비를 이룬다. 전자에서 그들은 관습에서 벗어나, 또한 딱딱한 예법에 맞춰야하는 무도회의 무수한 시선들에서 벗어나, 음지에 다름 아닌 복도에서 자유분방한 춤을 춘다. 그들이 처음 만났을 때 스스로가 불리고픈 이름으로서, 성에 귀속되는 '로렌스씨'와 '마치양'대신 로리와 조라고 서로를 소개한다.

허나 조와 프리드리히의 춤에서 그것은 더 이상 가능하지 않다. 전자는 이제 기차에서 잠을 청하며 꿈으로만 불러올 수 있는 아스라한 추억일 뿐이다. 더 이상 그때의 치기 어렸던 청소년들이 아니다. 프리드리히와의 춤에선 그에게 다가가고 싶지만, 춤의 규칙에 맞춰서 다른 이를 거치고 거쳐서 그에게 다가가야만 한다. 또한 이제 유년기와 현재의 조는 다른 방향을 걷고 있다. 성홍열에 걸려 위험에 처한 베스에게 향하는 조의 발걸음은 오른편으로 향하나, 회고 속에서 자매들과 함께 놓인 그녀는 왼편으로 가고 있다. 오른편이 곧 현재라면, 왼편은 점점 더 유실되어가는 과거의 기억일까. 그것 또한 이제는 꿈이다. 주체적인 꿈의 실현이 가능했던 향수어린 과거, 허나 성장 이후 차가운 현실로 추락하고, 사회와의 타협에 의해 점점 더 다른 길을 걸으며 멀어져가는 그런 꿈이다. 그녀들은 꿈으로부터 점점 더 멀어져간다. 하지만 그것은 결코 간직될 수 없는 것이 아니다. 네 자매 모두는 예술에 대해 재능이 있다. 거윅은 이를 통해 꿈과 예술의 관계에 대해 논한다. 영화는 전쟁이 끝난 현재와, 한창 전쟁이 절정에 이른 과거를 플래시백으로 오간다. 그리고 플래시백으로 향한 과거에서 예술은 절망적인 세태 속에서 희망을 잃지 않으려는 수단으로 제시된다. 연극을 좋아하는 메그는 자매들과 함께 무대에 함께 오르곤 한다. 그 연극은 대단히 밝고 명랑하다. 전쟁에서 유리되어 있는 사람들이더라도, 삶 그 자체가 전쟁 같은 이들에게 미소를 선물한다. 또한 베스는 가족들을 위해 연주를 할 것이라 말하며, 에이미는 평온한 순간을 화폭 속에 옮겨 담고 있다. 그녀들의 밝은 예술은 모두 꿈과 관련된다. 어두운 현실 속에서 예술은 좌절한 인류를 다시금 일으키는 꿈과 환각제와도 같은 역할 말이다.

하지만 거윅은 예술의 역할을 이에 국한시키지 않는다. 다른 역할들은 진실을 드러내고, 유한한 것을 반영구적으로 붙잡는다는 것이다. 진실을 드러낸다는 것은 학교에서 선생님의 까다로운 성미를 폭로하는 에이미의 캐리커처나, 남성들로 이뤄진 당대 정치를 풍자하는 네 자매의 역할극을 통해서 드러난다. 그것은 특히 여성의 시선에서 범접하기 어려워 보이는 견고한 남성적 원리에 균열을 낸다. 하지만 이는 은폐되기 일쑤다. 선생에 적발되어 엄벌을 받거나, 여성적 시선으로 집필한 조의 원고가 줄곧 수정당하고 퇴짜당하거나, 과연 당대는 진실한 시선으로 폭로되고 있었던 것일까. 하지만 예술은 다른 한편 기억의 수단이기도 하다. 로렌스씨의 집에는 방대한 책이나 초상화가 가득하다. 물론 그것은 대고모의 집에 가득한 서적처럼 그간의 이데올로기를 공고히 하는 것일지 모른다. 허나 그 책과 초상은 시간 속에서 모두 흘러가버리고 유실되어 버리는 세계와 사람들을 기록한다. 특히나 로렌스씨의 집에 놓인 초상화들은 지나간 이들에 대한 그리움과 연관된다. 이렇게 다층적인 예술의 역할을 조망하고, 결말에 이르러서 조의 손을 빌려 거윅은 자신의 예술론을 천명하듯 하다. 베스의 죽음 이후 조는 문학에 대한 꿈을 포기해버리고 원고를 태운다. 허나 베스를 위한 글이 수록된 메모장을 보고, 다시금 영감을 받고 집필을 시작한다. 실제로도 베스처럼 성홍열로 자매를 잃은 올컷이, 자기 자신을 투영한 조가 쓴 『작은 아씨들』, 마찬가지로 <레이디 버드>와 같은 자전적 작품으로 데뷔한 거윅의 작품세계와 유사하다. 그것은 붙잡을 수 없는 향수어린 과거라는 꿈을 영구적으로 보존한다. 또한 가족과 나에 대한 진실한 시선을 결코 관철하지 않는다. 그것의 수정에 대한 권한을 갖는 판권 또한 조가 갖는다. 이 같은 원고는 작은 규모로 시작했지만 이윽고 다락방을 가득 메운다. 자매들이 언제나 뛰놀았던 그 방, 원고에는 태어나고 자란 집과 함께 뛰논 가족들에 대한 기억, 사실상 그 자체로 동일시를 이루는 것이리라. 이 같은 예술론에 그녀들은 타협하지 않는다.

그렇게 타협할 수 없는 이유는 삶 그 자체가 곧 전쟁이기 때문이다. 전쟁과도 같은 질감을 영화는 마찬가지로 대비나 절묘한 카메라 워킹을 통해 구축한다. 과거는 대단히 아늑하고 온후하다. 바깥에서는 전쟁이 일어나고 있어도 부모의 헌신에 의해, 그녀들의 집은 언제나 따뜻한 온기가 가득하다. 하지만 그녀들은 이제 주체적으로 세계 속에 뛰어들어야만 한다. 이에 현재는 대단히 어둡고 탁하며 차갑게 뒤바뀐다. 마치 그녀가 유년시절 마주한, 어떠한 복지의 수혜도 받을 수 없는 빈자의 집과 질감이 유사하다. 보호자에 의해 실현할 수 있던 꿈이 아닌, 빈곤에 의해 그것을 유예해야하는 현실을 마주함에, 그녀들도 이 차가운 운명은 피할 수 없다. 또한 유년시절에도 전쟁과도 같은 삶은 그녀들에게 근접해있었다. 빙판에 빠진 에이미, 성홍열에 걸린 베스 등 생명을 앗아가는 위협은 도처에 도사리고 있다. 허나 가족의 손길에 의해 죽음을 빗겨나갈 수 있었다. 하지만 이제 메그 같은 여성은 더 이상 피보호자가 아니라, 스스로가 보호자가 되었으며, 성인이 된 다른 자매들도 스스로를 스스로가 책임져야 한다. 청소년기에는 가족에 의해 생존할 수 있었던 베스가, 성년에 이르러서 버티지 못한 것은 이와 연관되거나, 거스를 수 없는 죽음의 운명과 관련될 것이다. 이를 마주하는 순간은 대단히 급박하다. 베스의 생사를 알기 위해 조급하게 계단을 뛰어 내려가는 조를 포착하는 카메라는, 마치 전장을 포착하는 영화의 순간들처럼 대단히 급박하다. 또한 클로즈업을 통해 더욱 극적으로 이를 제시한다. 하지만 그럼에도 그녀들은 이 전쟁 같은 삶을 극복하고자 노력한다. 유년기에 어머니가 빈자들에게 성탄절 아침식사를 나누어 준 것처럼, 그리고 로렌스씨가 이를 보고 마찬가지로 양식을 기꺼이 내어준 것처럼, 서로가 서로를 도움에 전쟁은 극복되거나 유예될 수 있다. 궁극적으로 이는 학교로 제시된다. 대고모 사후 그녀의 대저택은 전쟁 이후의 흉가에 다름 아니다. 허나 이를 다시금 재건해야 하리라. 여기에 생명을 부여해야 하리라. 그것은 곧 미래에 투자하여 이후에도 삶이 지속될 수 있게끔 하는 일로서 바로 학교다. 전장을 학교로 재현함에 그녀들의 세계는 다시금 따스한 황금빛을 회복한다.

이 같은 본 극의 자매들은 세계 속에서 주체성을 지켜나가는 여정과 함께, 성장 속에서 지혜를 체득한다. 그녀들은 자신이 주체적으로 실현할 수 있는 바와, 타인에게 투영되어야만 하는 욕망을 서서히 구분해나가기 시작한다. 영화 속에서 조는 특히나 타인에게 의존적이다. 언니를 떠나보내고 싶지도 않고, 대고모를 좋아라하진 않지만, 내심 그녀가 자신을 유럽 여행에 동행해주길 바라는 눈치다. 허나 그것은 모두 불발된다. 메그는 자신의 주체적인 삶을 향해 새로운 가정을 이뤄야하고, 대고모의 선택은 조가 아닌 에이미다. 하지만 조를 둘러싼 타인들도 마찬가지다. 조를 흠모하던 프리드리히에게서 그녀는 어느 순간 시야에서 사라져버린 존재다. 로리 또한 조가 거절함에 그의 욕망은 불발되었다. 우리는 언제나 주체적인 나의 바람을 타인에게 투영할 수 없다. 우리는 상대방에게 고백할 때, 제시할 때 주체적이지만, 이를 응답하는 타인도 마찬가지로 주체적이다. 그들은 주체적으로 수락하거나 거부한다. 그래서 계획은 언제나 엇나간다. 에이미는 대부호의 청혼을 거절하고 로리를 바란 듯 보이지만, 그 순간에 로리는 떠나기를 결정하지 않았던가. 하지만 서로가 서로를 주체적으로 화답하는 그 가능성은 언제나 열려있고, 그 사랑에 우리는 나의 자유 일부를 버려낼 수 도 있다. 사랑에 의해 빈곤을 감당할 수 있는 메그처럼 말이다. 또한 우리는 사회적 시선이나 통념보다도, 결국 나의 자유에 솔직해야 할 것이다. 로리와 에이미는 그 사이에 조가 존재함에 망설였다. 누군가의 자리를 대신하는 일, 누군가의 눈치가 보이는 일, 허나 그것은 결코 도의적으로 잘못된 일이 아니다. 당대에 행한 거절에 책임을 져야할 이는 로리와 에이미가 아닌, 다름 아닌 조이므로, 그들은 이로부터 자유로워야만 한다.

본 작품의 아름다움은 경이로운 롱숏들로부터도 기인한다. 자매들의 유년기에 겨울이 지나가고 봄과 여름의 도착, 피크닉과 해변에서의 유희를 즐기는 순간 등은 참으로 아름답다. 또한 성년이 된 지금에 도래한 가을과 겨울의 차가움, 낮과 밤의 변화, 바람에 의해 휘날리는 모래사장의 먼지 등 거윅은 ‘흘러감’에 주목하고 있는 듯 보인다. 영화 속에서 속절없이 시간은 흘러가며, 이에 모든 것이 영원하지 않다는 것을 그녀들은 깨우치리라. 원고를 불태운 에이미에 대한 분노보다도, 더욱 앞서는 것은 막내 동생이 위기에 처했을 때 이를 위하고자 하는 갸륵한 마음, 베스의 채워지지 않는 빈자리의 공허함 등 흘러감에 생은 위기를 맞는다. 그 흘러감 속에서 그녀들은 삶의 소중함을 배운다. 상실된 예술은 다시금 복원될 수 있을지 모른다. 허나 생명은 지나가버리면 결코 반복되지 않는다. 그래서 자매들은 삶에 집중한다. 살아있다면 시간이 흘러감에 새로운 것을 가져다준다. 프리드리히처럼 말이다. 또한 우리가 과거에 행한 선택들, 시간들은 되돌릴 수 도 없고 관철할 수 도 없다. 허나 우리는 똑같은 실수를 반복해선 안 된다. 프리드리히를 위해 조는 용맹하게 문을 열고 그에게 다가간다. 현관문과 마차의 문을 열고 그를 흠뻑 끌어안기 위해, 솔직한 자신의 삶을 위해 그녀는 언제나 문을 열게 된다. 그렇게 자신의 삶에 진솔하게 임하며 주체성이 실현될 때, 꿈은 곧 현실이 된다. 영화 속에서 연출은 언제나 꿈과 현실이 대비를 이루며 간극을 보여주지 않았던가. 허나 조가 『작은 아씨들』을 출판함에, 더 이상 꿈과 현실은 분리되지 않는다. 조는 자전적인 소설의 출판에 꿈을 이뤘고, 그 꿈은 자신의 주체성이자 아스라한 과거로서 진실한 모든 것들이다. 궁극적으로 주체적일 수 있음에 꿈은 실현될 수 있고, 현실과 꿈은 비로소 공존을 이룬다. 『작은 아씨들』을 출판하는 조와 대고모의 저택을 학교로 재건한 가족의 모습은 결코 분리된 것이 아니다. 서로 모두가 꿈이자 현실이며, 양자는 비로소 화해한다.

시작이 그랬듯 그녀들은 마지막까지 문을 넘어선다. 내가 지금 서있는 공간이 어둔 겨울이고, 바깥은 화사한 봄일지 모른다. 허나 그 바깥은 언제나 낯설고 두렵다. 그럼에도 우리는 바깥으로 나아가야만 한다. 문을 열지 않았다면 작은 아씨들의 세계와 로리의 세계는 만날 수 도 없었을 것이며, 흘러간 시간이 가져다줄 프리드리히를 붙잡을 수 도 없었을 것이다. 또한 넘어서지 않는다면 언제나 그녀들은 이데올로기 내에서 끝없는 억겁의 희생을 행하고 또 행하고, 그것을 후대에 전승했을 것이다. 하지만 그녀들은 그 사슬을 조금씩 잘라나간다. 영화는 19세기 여성들의 주체성과 현실의 괴리를 포착하고, 그 간격을 조금씩 줄이고자 하는 여정을 담아낸다. 꿈과 현실이 하나 되는 그날을 포착하며, 그것이 가능케 한 모든 어머니들에 대한 헌사를 선보인다. 그녀들은 얼마나 많은 것들을 포기하며 살았는가. 그 희생에 자매들, 그리고 지금의 그녀들은 조금씩 희생을 덜어내고 있지 않은가. 하지만 그럼에도 나눔은 여전해야만 한다. 서로가 서로에게 자신의 일부를 내어줌에 전쟁 그 자체의 삶을 극복해나갔던 것처럼 말이다. 이러한 19세기를 배경으로 한 본 작품이 여전히 유효한 이유라면, 지금의 우리도 여전히 본 노력을 끊이지 말아야 할 기로에 서있기 때문이랴. 이 같은 과거는 결국 붙잡은 과거에 다름 아니다. 그녀는 속절없이 흘러가는 시간 속에서 찬란한 노스텔지어를 붙잡으며, 본 작품에서도 <레이디 버드>로부터 이어지는 자신의 관심을 다시 한 번 환기한다. 다만 레비스트로스가 논할 법할 결혼 제도 내에서 여성이 화폐화로 전락하는 역사를 술술 읊어대는 부분 등이 다소 작위적이고 투박하게 느껴져 작품에 대한 몰입을 깨뜨리곤 하며, 블록포스터 규모로 전향하며 <레이디 버드>에 비해선 거윅의 필치가 온당 느껴지지 않는다는 점이 아쉬움으로 남는다. 허나 그럼에도 주체성의 간절함과 함께 공존하는 두려움과, 어른으로 나아가는 문 앞에선 미성년들을 그려냄에 감독의 여전한 관심을 보여준다. 또한 자매들의 예술을 다루며 논한 현실의 꿈, 진실한 시선, 흘러가는 것들의 기록 등은 거윅의 전작으로부터의 연장선이기도 하기에, 여전히 삶과 세계를 꾸밈없이 바라볼 그녀의 다음 작품이 궁금해진다.

☆Donation:

Paik’s Video Study

Jean-Michel Basquiat's 'Untitled (Skull)

Poetry and Performance. The Eastern European Perspective

Learn About the Art & Lives: Life of an Artist

Niamh O'Malley, 'Glasshouse' (2014)

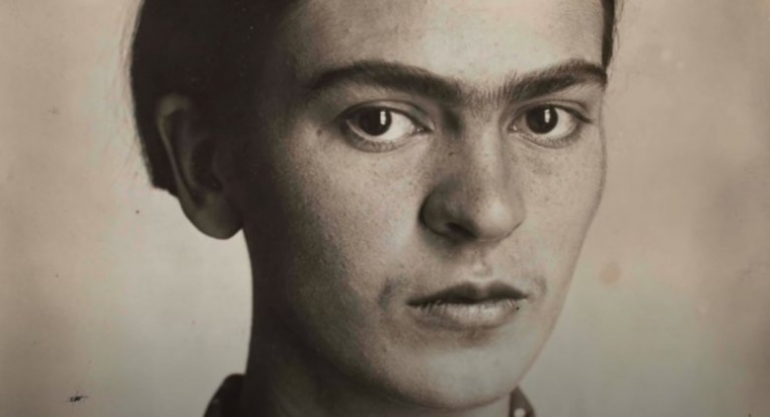

Frida Kahlo’s Self-Portraits: A Video Essay

JR: Chronicles

Taking Space by Sara Berman

Tilda Swinton Pays Tribute to the Films of Pier Paolo Pasolini

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture