권태와 고독의 땅을 뚫고나온 욕망

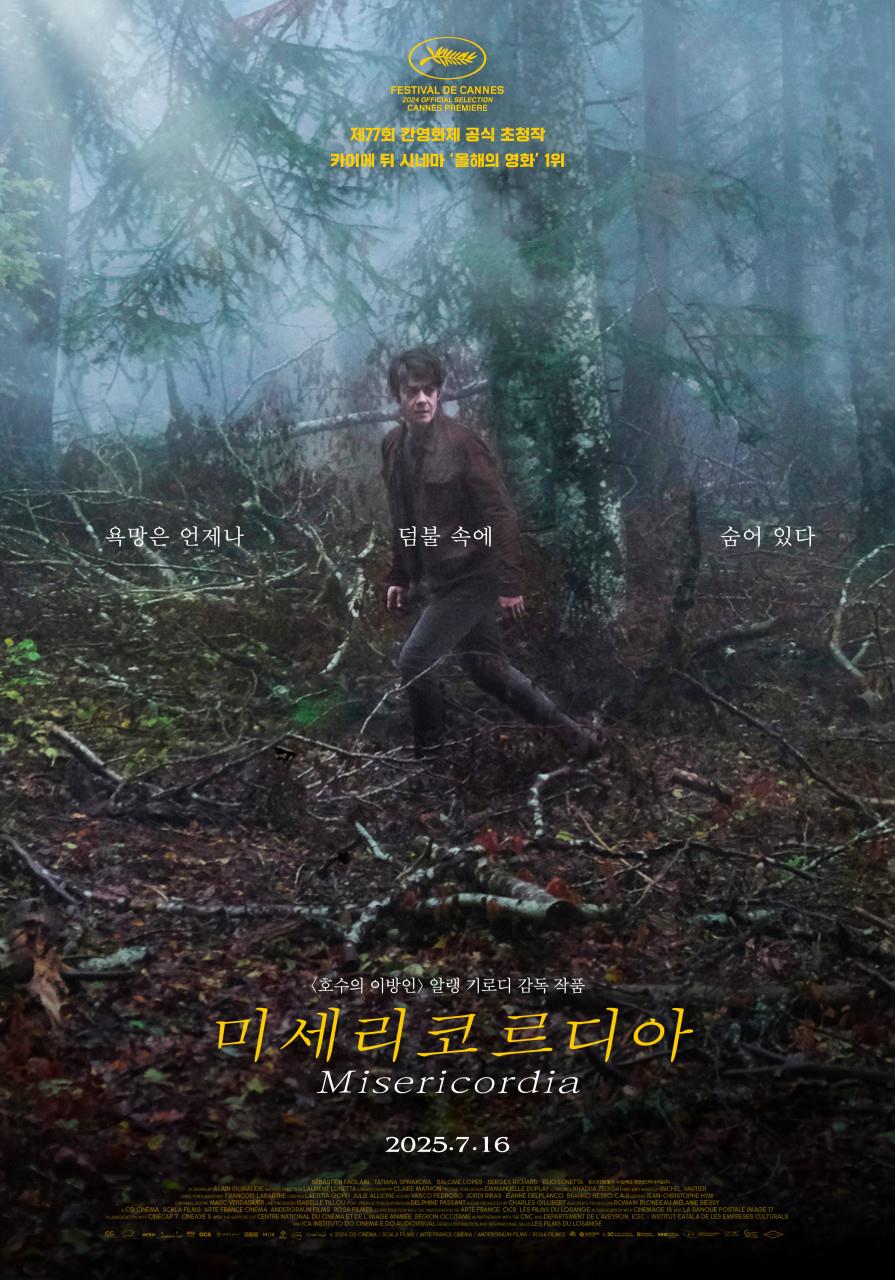

영화의 주요 공간이 되는 마을은 숲으로 둘러싸인 고립된 곳이자 어떠한 즐거운 일상도 불가능할 것 같은 프랑스의 변방에 위치한다. 그러나 이상할 정도로 아무런 인적이 없어 생기라고는 찾아볼 수 없는 이 마을에 주인공인 제레미가 찾아오면서 이 마을은 기괴하면서도 흥미로운 사건의 장으로 변하게 되고 그와 관련된 이들의 삶도 양상을 달리하게 된다.

제레미는 어린 시절 이 마을에 살면서 장 피에르와 마르틴 부부가 운영하는 빵집에서 일하다 도시로 떠났다. 그러던 어느 날 장 피에르의 부음을 듣고 그의 장례식에 참여 차 오랜만에 마을을 찾은 제레미는 어떤 이유에서인지 그대로 마르틴의 집에 머물게 된다. 그러나 그의 체류는 자신을 비롯한 몇몇 인물들에게 커다란 파동을 일으키게 된다. 침잠해 있던 각자의 욕망에 불이 켜지는 것이다.

제레미는 여자친구와 3년이 넘게 사귀다 헤어진 지 얼마 안 되었다고 하면서도 이 마을에 오자마자 자신이 줄곧 장 피에르를 사랑했음을 고백한다. 마르틴의 아들인 뱅상은 제레미를 보자마자 어린 시절부터 제레미에게 가졌던 불편했던 감정이 솟구쳐 그에게 적대적인 행동을 반복한다. 심지어 뱅상은 제레미가 마르틴에게 성적으로 끌려서 떠나지 않는다고 제레미를 몰아붙이다 제레미에게 살해당한다. 성당의 사제인 필리페는 속세의 사랑과는 거리를 두어야 하지만 마을에 새롭게 등장한 제레미에게 사랑을 고백하고 그의 죄를 덮어주기까지 한다. 마르틴은 제레미가 남편을 사랑했음을 이미 알고 있었지만 문제 삼지 않고 오히려 제레미에게 죽은 남편의 옷을 입히고 그를 자신의 곁에서 떠나지 못하게 한다. 이들의 이런 행태에 대한 이해는 기로디 감독의 영화적 특성에서 찾아볼 수 있을 것 같다.

기로디 감독은 자신의 영화에서 끊임없이 욕망에 대해 질문을 던지고 탐색한다. 그의 작품들에 나오는 인물들은 욕망의 유혹과 욕망으로부터의 탈출사이에서 끊임없이 갈등하지만 결국 욕망의 공간에서 벗어나지 못하고 욕망에 굴한다. 그리고 감독은 이것을 극대화하기 위해 영화의 공간 자체를 도심에서 한참 떨어져 있는 외딴 시골 마을로 설정하여 주인공들을 가두고 그 안에서 그들의 욕망이 분출하게 만든다. 이런 특성을 감안한다면 기로디 감독의 영화에서 장소란 욕망을 가득 담고 있으며 새로운 자극에 언제든 쉽사리 깨질 만큼 민감한 용기의 역할을 의미한다고도 볼 수 있을 것이다.

이 영화에서도 제레미가 자신의 동성애적 성향을 발현하게 되는 것은 어린 시절 자신의 욕망을 고스란히 담고 있던 마을에 들어왔기 때문이었다. 공간이 그에게 욕망의 스위치를 자동적으로 켜주는 역할을 하는 것이다. 또한 욕망을 묻고 살아가야 했던 마르틴이나 필리페에게 여전한 욕망이 있음을 증명해 주는 것은 물론, 자신들의 욕망을 욕망하게 만드는 존재로서 제레미가 가능했던 것도, 제레미가 마을에 들어와 이미 자신의 내재되었던 욕망에 눈을 뜨고 모든 욕망에 부응하고자 하는 욕망을 갖게 되었기 때문일 것이다. 따라서 제레미의 방문은 권태와 단조로움만을 지니고 살 것 같은 소외되어 있는 마을의 저변에 감춰져 있던 격동하는 욕망에 대한 자극이자 되살림의 의미를 갖는다.

자비, 욕망의 정당화

이 영화의 제목인 <미세리코르디아, Misericordia>는 라틴어로 ‘자비’를 의미한다. 그러나 이 영화에서 말하고자 하는 자비는 1980년에 교황 요한 바오로 2세가 회칙의 제목으로 사용했던 자비는 결코 아니며 우리가 흔하게 사용하는 의미의 자비는 더더욱 아니다. 오직 이 영화에서만 통용될 수 있는 기이하고 특수한 의미의 ‘자비’, 매우 알랭 기로디스러운 발상의 이 자비에 대해서 생각해 본다.

제레미는 오랜만에 마을을 찾아와 마을의 이곳저곳을 돌아다닌다. 처음에는 오래간만에 찾게 된 마을에서 예전의 정취를 느끼고 추억을 반추하는 정도의 의미였던 그의 산책은 죽은 장 피에르의 옷을 입게 되자 전혀 다른 의미를 갖게 된다. 즉, 마을에 돌아오자 깨어나 버린 욕망을 가득 품은 제레미가 마을과 숲 속의 곳곳을 돌아다니는 행동은 마치 동물들이 번식을 위해 페로몬을 풍겨 상대를 끌어당기려는 행위를 연상시키는 것이다. 그의 욕망이 품어내는 페로몬을 맡은 자들은 반응한다. 마르틴과 필리페는 그에게 끌려 그를 곁에 두고 싶어 하고, 뱅상은 경고로 받아들여 그를 내치고자 한다.

제레미는 자신을 내치려는 뱅상을 숲 속에서 죽인 뒤 바닥에 묻어버린다. 이 시점부터 영화는 실종된 뱅상을 찾으며 마지막까지 뱅상과 함께 있었다는 제레미를 압박해 들어가는 형식을 갖지만, 실제 이 과정에서 부각되는 것은 뱅상의 살인자가 제레미라는 사실이 아니라 제레미를 욕망하는 자들의 욕망의 견고함이다. 이 영화에 등장하는 인물의 구도를 그려 보면 제레미는 욕망의 촉발자로 마르틴, 필리페를 자신의 추종자로 두고 있고 반대편에는 제레미를 제거하려는 뱅상과 경찰이 위치하고 있다. 만일 제레미가 뱅상을 죽이지 않았거나 경찰이 그의 범죄행각을 밝혀낸다면 어느 쪽이 되었든 제레미는 이 마을을 떠나고 마르틴과 필리페는 제레미를 상실하게 되었을 것이다.

제레미를 잃게 된다는 최악의 결과는 제레미를 통해 욕망을 갖게 된 마르틴과 필리페가 절대로 수용할 수도 타협할 수도 없는 것이었으니 그들은 최선을 다해 제레미를 믿어주고 제레미의 범죄를 은폐한다. 두 사람은 결국 제레미를 구하게 되지만 욕망의 차원에서 보자면 그들이 제레미를 구해낸 것은 자신들의 욕망을 보전하기 위한 발버둥으로 보인다. 이 영화는 이렇게 욕망을 모정도 도덕도 신앙도 초월해 버릴 수 있는 단 하나의 코드로 보여주며, 인물들에게 욕망을 온당한 권리로 행사할 수 있는 권한을 자비롭게 선사한다. 결국 이 영화에서의 자비란 각자의 필요대로 욕망을 온전히 소유할 수 있게 됨, 바로 이것이다.