Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

도시를 조각하기: 도시 혹은 조각이 가진 비판적 질감

조각과 도시, 두 단어를 각각 손에 들고 둘의 접점을 떠올려보면 자연히 도시와 장소에 대한 경험이 떠오른다. 도시적 경험은 일종의 구체적 상상이기도 하다. 왜냐하면 조각이라는 단어는 눈앞에 주어지는 순간 무엇이 조각인지에 대한 질문을 촉발하기 때문이다. 조각인 것과 조각 아닌 것은 무엇인가? 이 질문은 도시의 조각을 경험했던 사실과 구체적인 상상 사이로 우리를 이끄며, 이 영역에서 도시 혹은 조각을 읽는 것은 일상적으로 작동하는 미학에 대한 인지와 연결된다. 따라서 이 글은 무엇이 ‘조각’인지, 그 규정을 정확히 짓는 시도와는 거리가 멀며, 오히려 미학의 대상으로서의 도시적 환경을 재인식하고, 일상적 도시 속 시민의 삶과 결부된 공공조형물, 공공미술의 맥락에서의 조각에 집중한다.

현대 도시에서 미학의 문제는 부차적인 것이 아니라 오히려 중심에 위치한다. 일상의 도시 환경과 경관을 진단하고 경계하는 것 역시 일상의 미학적 작동과 국면을 파악하는 일상 미학의 차원에 속한다. 이를 ‘미학적 문해력(aesthetic literacy)’으로 설명하는 유리코 사이토는 우리 일상의 사물과 환경, 행동 전반에서 그저 당연한 것으로 받아들이지 않고 능동적으로 세심한 주의를 기울일 때 일상으로부터 일종의 미학적 ‘질감(texture)’을 포착할 수 있다고 말한다.1) 질감이라는 단어는 도시를 상상하는데 있어 중요한 힌트가 되어주는데, 왜냐하면 질감을 떠올리기 시작하는 순간 시각에서부터 촉각으로의 확장이 단번에 가동되기 때문이다. 재질(材質)의 차이에서 받는 느낌을 뜻하는 질감을 대상으로부터 경험 혹은 상상하려는 순간 대상은 지금 이곳에 나와 함께 있는 물질로서 무언가를 강력히 말하기 시작한다. 촉각이 개입될 때 저 대상은 눈에 보이는 것일 뿐 아니라 자신만의 물적인 스케일과 표면을 가진 이곳의 물질이고, 그리고 나는 저것과 함께 여기 공간과 장소에 존재하며, 그럼 저것과 나의 관계는 어떤 모양일지 연쇄적으로 지각되는 것이다. 그러므로 질감을 알아가려는 의지, 이 공간에서 눈에 보이는 것을 독해하고 표면의 감각을 상상해보려는 시도는 일상에 편재한 사물과 환경의 특질, 경관의 형태, 그리고 그곳에 살아가는 우리 행동의 패턴 등등에 대한 발견과 이해로 이어진다.

이러한 가능성에서 출발한 이 시리즈는 동사로서의 도시를 ‘조각하기(sculpting)’2), 그리고 조각 조형물들을 통해 도시를 조각해 온 역사와 흔적을 얘기한다. 미술관이나 갤러리 등의 전통적 미술의 장소 밖, 도시는 조각의 역사에 함께해온 또 다른 현장이며 서울 곳곳의 조각들은 사회적 현장의 역사와 기억을 보존하고 있다. 한양, 경성을 거쳐 근현대를 함께 통과해 온 서울의 조각들을 말하고 만지다보면 어느 부분에선 그 표면으로부터 손에 걸리는 날카롭거나, 혹은 너무 평평한 질감이 느껴질 것이다. 거칠게 손에 잡힐 때, 혹은 의도적으로 무딜 때 그 표면은 말해져야 당위를 갖는다. 무엇이 내 촉각을 이렇게 날카롭게 잡아끌고 있는가? 혹은 왜 이 부분만 인공적으로 매끈히 갈아두었나? 그 질감의 원인을 찾으며 펼쳐보는 이야기는 우리가 거주하는 도시와 공공, 조형예술의 상호작용에 대한 비판적 독해의 시작이 될 수 있을 것이다.

남산과 내셔널리즘: 국가적 상징과 권력의 가시화

애국가 2절의 가사 “남산 위에 저 소나무 철갑을 두른 듯, 바람 서리 불변함은 우리 기상일세”에서 알 수 있듯 남산과 남산 위 소나무는 조선, 한민족의 민족적 정신을 대변하는 상징으로 기능해왔다. 지금의 남산 역시 단순히 서울에 자리한 산을 넘어서 수도 서울을 상징하는 기호이자 대표적 랜드마크, 그리고 시민을 위한 공간으로서의 공원으로 인식되고 있다. 복합적인 의미와 기능을 장소로 이해 가능한 남산은 역사적으로 조선, 대한제국, 대한민국을 거치며 그 인식의 변화와 변용을 겪어온 역동의 장소이기도 하다. 수많은 역사적 레이어가 겹쳐져 있는 남산이라는 산은 각 시대마다 권력 잡은 이들의 정치성에 적극 연동되며 변모해왔다. 지금의 남산은 생태적 맥락에서의 산, 도심 속 녹색 장소, 관광지, 시민 공간으로 인식되지만 이러한 인식은 수도 서울의 역사를 두고 보았을 때 비교적 최신에 갱신된 것이다. 남산은 국가와 도시의 상태(state)를 반영하는 하나의 상황적 거울로서 서울에 자리해왔고, 시대마다 투영된 권력을 적극적으로 가시화하는 경관이 되어 왔다.

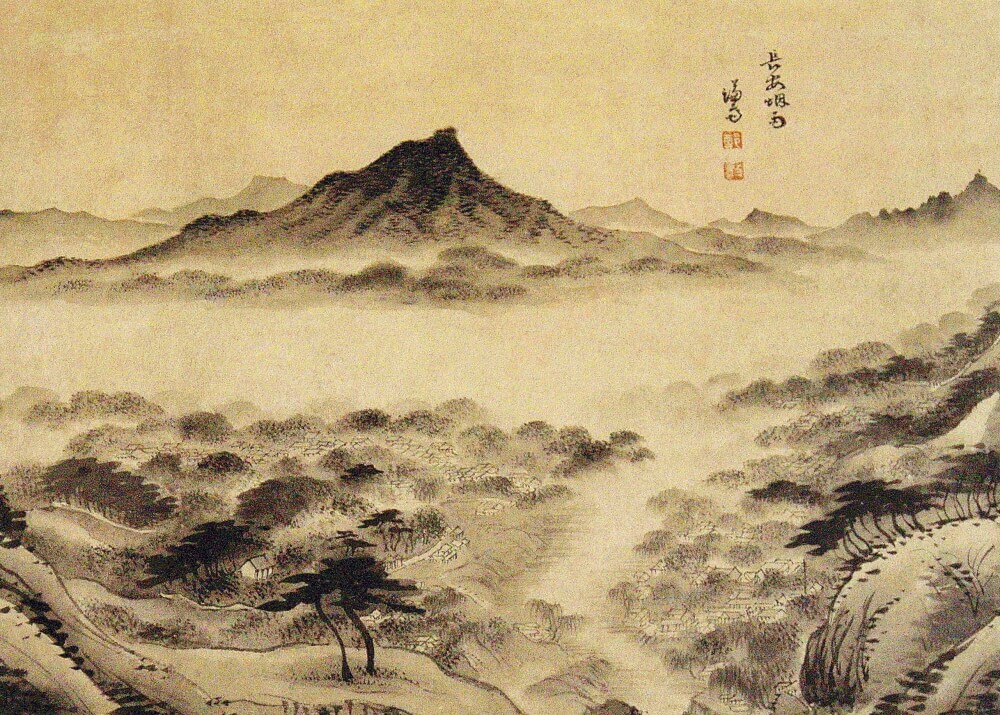

겸재 정선, <장안연우도>, 인왕산 즈음에서 내려다 본 한양의 모습, 남산과 남산 위 소나무

2015년 서울역사박물관에서 광복 70주년을 맞이해 진행된 <남산의 힘>展은 남산과 우리 역사를 이해하는데 있어 좋은 참조점이 된다. 전시는 장소와 시대정신의 상관관계에 주목하여, 남산의 변화로부터 한국과 ‘한국민’들의 역사를 반추한다. 1293년 태조 이성계가 한양을 도읍으로 정한 이래 남산은 국가의 수호 산이었고, 이 때문에 건도 초기 남산은 백성의 출입이 제한되는 등 철저한 규제 아래 보호되었다. 남산에는 목멱대왕을 모시는 국사당(國祀堂)(목멱신사)이 건립되어 하나의 국가의 제사 공간으로 공인되었었는데, 뿐만 아니라 여러 민간신앙의 묘와 부군당들이 곳곳에 들어서면서 국가의 안녕과 개인의 복을 구하는 신성한 산으로 인식되어 왔다. 더불어 꽃놀이를 즐기는 가까운 산으로서 조선 백성의 삶에 밀접히 관계해왔고, 이는 지금의 우리가 일상 속에서 남산 공원에 들러 바람을 쐬는 것과 다르지 않았을 것이다.3) 이처럼 건국 이래 조신에서부터 남산은 백성에게 제의적이고 신성한 산이자 자연의 풍류를 즐길 수 있는 삶 가까이의 ‘산’이었다.

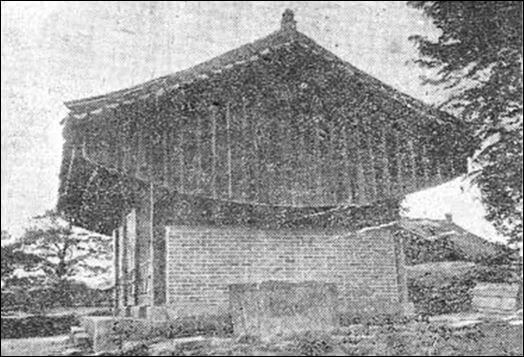

인왕산으로 이전하기 직전의 남산 국사당

이후 대한제국기에 들어서 조선 최초의 ‘국립묘지’인 장충단(奬忠壇)이 설립된다. 대한제국 수립 후 고종은 나라를 위해 전사한 이들을 기림과 동시에 애국심을 고취시키고자 하였고, 남산은 외세 일본에 대한 자주 의지의 표출을 위한 공간으로서 선택되었다. 하지만 남산은 조선을 수호하는 국가적 공간이었던 만큼 일제강점 식민지기 도시 식민지화와 식민지적 공간 통치에 적극적으로 활용되었다. 남산은 임진왜란 당시 일본군이 주둔하며 ‘왜성대(倭城臺)’, 지금의 예장동을 중심으로 일본인 거류지가 형성되었었고 해당 일대는 이후 일본인들의 중심지가 되어 근대식 문화 전파 장소로서 인식되었다. 이후 일본은 왜성대공원을 시작으로 경성공원(京城公園), 한양공원(漢陽公園)까지 도성 안 남산을 모두 공원화하였으며, 이후 왜성대공원과 경성신사(京城神社)4)와 조선신궁(朝鮮神宮)으로 변용된다. 도시 식민지화 과정에서 남산은 위락과 근대식 여가시설로서의 공원 조성을 명분으로 타자에 의해 공간이 점유되었고, 이후 다시 종교시설로 변용되었던 역사를 갖는 것이다. 5) 앞서 본 남산 정상의 국사당은 인왕산으로 이전된 뒤 개인 사당으로 격하되었고, 조경의 차원에서도 소나무 대신 일본을 상징하는 왕벚나무들이 경성과 남산에 식재되기 시작했다.

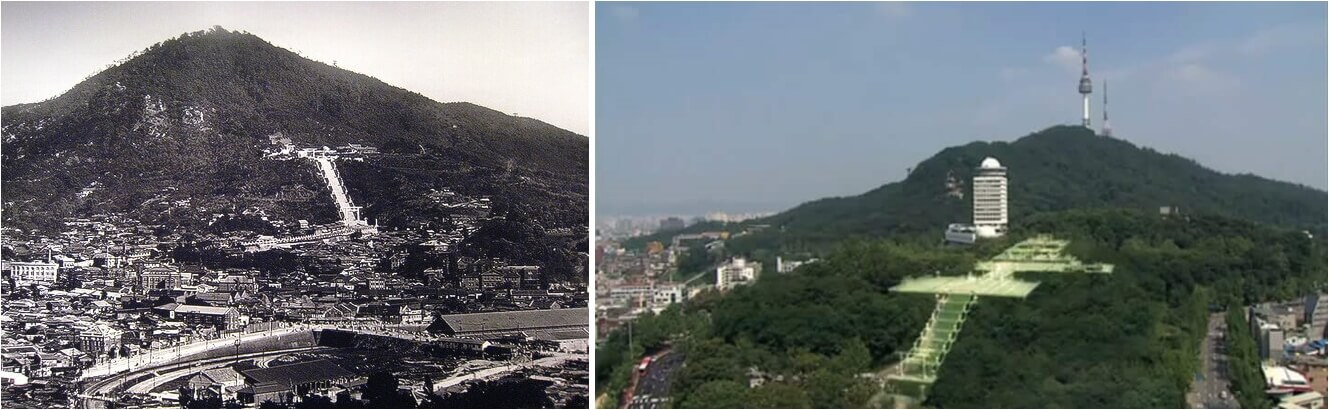

남산과 조선신궁 사진(좌)과 지금의 남산에 ‘조선신궁’을 합성한 모습(우)

가장 높은 사격의 신사에 해당하는 ‘신궁’인 조선신궁은 1925년 국사당을 밀어낸 자리에 남산 능선을 따라 압도적 규모로 들어섰다. 조선신궁은 경성 도시 어디에서나 시각적으로 인식되었는데, 이는 도시 경관 차원에서 언제나 고정된 채 인식되는 공적 장소이자 상징물은 도시에 살아가는 이들의 정신과 일상에 직간접적으로 영향을 미쳤다. 남산의 절반을 가로질러 화강석으로 이루어진 거대 규모의 강한 축선을 만들고 있는 조선신궁은 남산을 경성을 내려다보는 조망 장소이자, 경성 전체에서는 시선이 집중되는 이중적 시선의 교환 장소로 기능하며 식민지배의 상징으로 작동하였다. 여기서 조각, 환경 조형물로서 이해할 수 있는 것은 건축적 오브제로서의 공원 혹은 신사, 신궁과 그 신궁을 구성하고 있는 환경적 요소들이다. 하광장에 세워진 조선신궁 대도리이(大鳥居)는 높이 약 11.3m, 가로 약 15.6m의 거대한 철근콘트리트 문으로 신사에 반드시 설치되는 건축 구조물에 해당한다.6) 속세와 신성한 공간을 나누는 경계로 기능하는 대도리이는 종교적 기능을 하는 건축물에 해당하지만, 조각의 개념을 그를 대면하는 이들의 신체와 삶, 정신과 인식을 ‘디자인’하는데 관계해온 조형물로 확장해 정의한다면 대도리이 역시 하나의 도시적 환경이자 도시적 조각에 해당한다고 볼 수 있을 것이다. 국가의 상태와 정치적 조건에 따라 역동적으로 변모해 온 남산의 조선신궁은 1945년 광복 이후 1947년 철거되었고, 이후 남북의 분단 이후 새 정부는 남산을 신생국가의 상징 공간으로 만들기 시작하며 남산 역시 전환점을 맞이한다. 새로운 정부의 국가적 공간 창출의 과정에서 적극적으로 건립된 남산의 동상 조각들은 한국 현대미술사의 공공미술사의 시작 배경과도 결부되어 있다.

조선신궁의 대도리이(大鳥居)

남산의 성소화: 기념비적 조각의 요새

해방 이후 한국현대미술사에서 공공미술은 당대의 국가적 이념을 재료로 삼으며 시작되었다. 해방 이후부터 1970년대까지는 공공미술의 변천사에 있어 첫 번째 유형인 동상이나 기념비와 같은 기념 조각, 상징 조형물들이 본격적으로 제작되었다. ‘조각(彫刻)’이라는 단어 자체는 전통사회에서부터 있었으며 무언가를 기념하고 역사적으로 기록하기 위해 기념비를 세우는 행위 역시 전통적으로 존재해온 개념이다. 하지만 학교, 공원, 광장, 거리 등의 근대적 공적 공간에 정치적이고 계몽적 성격의 조각 조형물을 세우는 것은 또 다른 새로운 맥락에 해당했다. 특히 도시공원을 세우는 것은 근대적 공간으로서 자연 상태의 산을 근대의 공간적 체계 하에 탈바꿈하는 프로젝트로 인식되어 왔다. 그래서 일본은 메이지 유신 이후 근대국가로 발전하고자 서양 도시를 모방해 도시공간을 설계하며 광장과 공원 등을 적극적으로 만들었고, 그 과정에서 공간에 다양한 조각들을 세우는 것 역시 모방하였다. 이렇게 일본이 초상조각을 청동으로 제작하여 근대적 공간에 세우는 개념이 유입되면서 한국에서도 기존 조선의 전통 사회에서는 볼 수 없었던 방식으로 특정 인물을 기리는 초상조각상이 세워지기 시작했다.7) 특히 제1공화국 시기에는 건축물, 조각상 등 시각적 조형물들이 국가권력에 동원되며 이승만 한 개인에 대한 우상화가 조직적으로 전개되었다. 동상과 기념물은 그 장소성에 힘입어 더욱 의미가 강화되는데, 이승만은 자신의 미약한 정통성과 지지기반을 확보하고자 전통적 성소에 기탁을 하다가 새로운 장소성 창출에 나서고자 했기에 기념조형물들을 적극적으로 조성했다.8) 새로운 정통성의 장소로서 택해진 장소인 남산의 정상에는 건국 대통령의 호를 딴 우남정(雩南亭)이 건설되고, 철거된 조선 신궁 자리에는 이승만 대통령의 80회 생일을 기념하는 거대 동상이 세워진다.

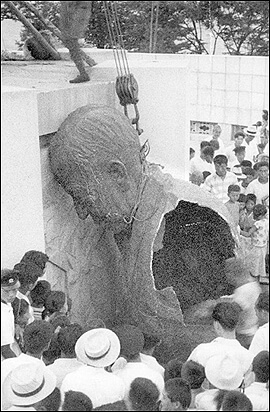

이승만 동상

세계 굴지의 규모였다는 약 25미터 높이의 초대형 남산의 이승만 동상에 대한 여러 이야기가 전해짐에도 이승만 동상은 실물로 남아 있지 않고, 동상의 형태나 구체적 사실 역시 제대로 알려져 있지 않다. 이러한 공백을 채운 관련 연구에서는 동상 제작을 1955년 이승만 개인의 우상화 정책이 어느 때보다 적극적으로 진행되었던 해에 동상 건립의 발의가 있었다고 전한다. 이후 1956년 설립되는데 이를 담당한 조각가는 윤효중(尹孝重, 1917-1967)이다. 윤효중은 한국 근대조각의 선구자로 이해된다. 표면 질감이 강하게 표현된 목조 작품을 고유한 기법으로 가지는 윤효중은 조선의 향토성을 표현하는 나무라는 재료를 주로 사용하다가 독립 이후 흙, 금속 등 다양한 재료를 사용하기 시작했다.9) 향토적 미감이나 재료 뿐 아니라 조선의 전통성 혹은 정통성에 대한 주제에 익숙했던 윤효중은 이승만 대통령 동상 건립 경위와 제작 과정에 대한 기록을 남겼는데, 그는 동상의 머리를 체구에 비해 크게 제작한 것에 있어 신라불상의 수법에서 암시를 받은 것이라 했다. 굳이 신라 불상을 언급한 것은 동상의 제작자로서 동상의 한국의 조각적 전통을 계승함을 주장하기 위한 것으로 보이는데, 전통에서 출발한 조각에 대한 가르침은 한국 근대 조각에 있어 중요한 조각가이자 윤효중의 스승인 김복진(金復鎭, 1901-1940)의 가르침에 따른 것으로 보인다.10)

미술의 영역에서의 조각적 전통과 마찬가지로 다시 남산이라는 장소성, 특히 일본의 조선 지배가 극단으로 가시화된 시각적 도시 경관이자 상징물에 해당했던 조선신궁의 자리에 이승만의 동상이 세워진 것에 주목해보자. 남산은 조선시대부터 국가의 안녕을 기원하던 신성한 장소인 동시에 백성들의 향락지였으나, 이후 일제강점기 시기 근대적 위락 공간으로서의 공원으로 시작했으나 신궁이 들어서며 공간통치의 이데올로기적 도시 공간으로 변모했다. 그렇다면 신궁이 철거된 그 장소에 대통령 개인을 우상화하는 거대 규모의 동상을 세운 선택이 말하는 바는 무엇인가? 조선신궁 철거 이후 일제시기 이전 당한 국사당을 다시 복원하여 민족적 영산(靈山)으로서의 남산을 복구하는 선택은 무엇을 의미하는가? 이는 윤효중의 스승인 김복진이 신라 조각을 연구하며 조각적 전통에서부터 출발해야 한다는 의미와는 명백히 다른 종류의 전통에 대한 편승에 해당하는 것이라 볼 수 있다. 이승만의 조각 동상이 지닌 여러 측면의 전통 및 정통에 대한 주창은 최종적으로 우상화에 수렴되기 위한 것이었다. 해방 이후 남산의 장소들을 근대적 차원의 열린 공간으로 발전시켜나가기 보다는 남산이라는 장소에 깃든 통치 지배의 역사적 논리를 답습한 이승만 시기 남산의 성소화 작업은 또 다른 이데올로기적 장치로서의 남산을 연장한 것에 해당한다. 이후 이승만 동상은 건립 4년 뒤 이승만 동상은 1960년 4·19 혁명 직후 시민들에 의해 남산에서 끌어내려졌다. 2012년도 즈음에는 종로구 명륜동의 한 단독주택에 방치된 이승만 동상의 상반신 부분에 대한 소유권 청구 소송에 대한 내용이 전해지기도 하였는데, 이는 다시 한번 이데올로기와 역사는 흘러도 당시의 시대적 물적 증거이자 기념비로서의 조형물들은 도시에 잔존함을 보여주는 일화이기도 하다.

철거 중인 이승만 동상

‘남산르네상스’와 타임캡슐

남산의 동상들 중 안중근 의사상

1960년대에 들어서 남산은 반공교육의 요람이 된다. 이전 이승만 동상이 해체된 조선신궁 터에는 백범광장이 조성되고 애국정신을 고취하기 위한 목적으로 선열들의 동상과 기념비가 곳곳에 세워진다. 이후 1970년대부터의 본격적인 경제개발에 맞춰 남산은 빠르게 변모하는 도심 속 유일한 자연으로서 도시 경관을 구성하게 되었지만, 동시에 각종 기업의 호텔이 들어서며 자연의 훼손 역시 동시적으로 공존했다. 1990년대 들어서 남산의 자연환경 문제에 대한 논의가 진행되면서 남산을 훼손했던 시설들이 하나둘 철거되었고, 점차 공공에 대한 이해의 발전과 더불어 시민을 위한 자연, 생태 공간으로 조성되기 시작되었다. 1990년대에 들어서 한국에서는 도시 개발과 함께 빠르게 양적으로 팽창한 도시 조형물들에 대한 성찰과 더불어 미술의 공공성과 사회성에 대한 논의가 확장되었고, 도시를 설계 및 기획하는 실질적인 제도 기관에서도 새로운 차원의 도시성, 공적 장소 조성에 대한 생각이 다변화하기 시작한다.

1994년에는 서울시가 수도로 정해진 지 600년을 기념해 서울 시민의 생활과 서울 모습, 문화를 대표하는 물품 600점을 캡슐에 담아 타임캡슐을 매설하고 그 주변에 공원이 조성되기도 하였다. ‘서울천년타입캡슐’은 공공미술의 맥락에서 그 이전의 이데올로기적 공공조각 유형과 비교하였을 때 ‘참여’의 개념이 간접 도입된 경우이자 공적 장소의 유형에 있어 여러 함의를 가지고 있다. 첫째로 타임캡슐에 담을 1990년대를 상징하는 시민의 삶과 물품을 고르는 과정에서 시대적 진단이 발동되었을 것인데, 이는 공적 장소의 조성에 있어 취하는 태도가 기존의 일방향적인 장소 구축과는 완전히 다른 층위에서 출발한다. 다만 타임캡슐이 매립된 장소는 관점에 따라 ‘죽은 공간’으로 이해될 수 있는데, 필자는 무엇보다 타임캡술이라는 것은 지금의 시간을 저장하고 미래에 전달하는 매체로서 공적 장소를 활용한다는 점에서 또 다른 의미의 참여적 공간이라고 생각된다. 무엇보다 타임캡슐은 미학적 독해력, 도시에 대한 비판적 독해력 차원에서 다중의 매개체로 기능하기 때문이다. 왜냐하면 ‘시간’을 저장하는 캡슐을 공공장소에서 대면하는 시민들에게 1990년대의 타임캡슐의 기획에 대한 기억을 노출하고, 그 행사를 모르는 젊은 세대에게는 속에 담긴 물품과 90년대의 일상과 문화에 대해 추론하게끔 하며, 무엇보다 그 미래에 캡슐이 열리는 순간을 상상하게 한다. 이는 이곳 공동체와 도시와 과거, 현재, 미래에 대한 상상에 기초해 타임캡슐만이 촉발시킬 수 있는 사유에 해당한다. 더불어 이러한 남산의 장소성에 더해진 타임캡슐은 남산이라는 장소에 덧씌어져 온 역사적 기억들의 레이어 자체를 생성하는 조형물에 해당한다고 본다.

남산에 매설된 타임캡슐

이처럼 1990년대를 거치면서 ‘남산 제모습찾기’ 프로젝트가 전개되었다. 남산 고유의 정체성에 대한 고민에서 출발한 이 프로젝트는 국가적 이데올로기와 권력이 적극 투영되는 장소로서의 남산의 역사에 일종의 마침표로 볼 수 있을 것이다. 그리고 이후 남산 프로젝트는 역사, 문화, 생태, 시민 참여에 대한 인식의 발전과 함께 나아갔다. 복원을 키워드로 정체성에 대해 최초로 논의한 앞선 프로젝트는 이후 ‘남산르네상스(Namsan Renaissance)’로 연결되었다. 서울시는 2009년 서울의 랜드마크로서 남산의 상징성을 회복하고 녹지축과 한강을 연결하면서 시민과의 소통과 남산의 문화를 창조한다는 계획을 발표했다. 이 장기 계획은 2024년 현재에 들어서 거의 마무리되었는데, 당시 화두로 떠올랐던 자연으로의 회복과 한국적 전통의 복원이라는 패러다임은 여전히 지배적이지만, 현재 남산 공원에 대한 인식은 그 이전의 권력에 의해 추상화되어 온 공간에 대한 인식과 비교했을 때 남산에 대한 통합적 사고로 시점이라고 평할 수 있다. 2020년대에 들어서는 생태적 논의 자체가 서울 시정의 핵심으로 자리 잡으며 ‘지속가능한 남산’이라는 표어 아래 남산의 생태환경 회복에 초점을 둔 프로젝트가 주요하게 전개되고 있다. 다만 이러한 생태적 고려를 전면에 내세운 것과 다르게 최근 서울시가 추진 중인 곤돌라 설치 등의 사업이 사실상 생태를 훼손하는 관광사업의 확대이지 않느냐 반문하는 비판도 제기되었다. 11)

공공, 시민, 생태의 디자인: 도시를 상상하는 것의 힘

필자는 이것이 “지속 가능한” 실천의 수혜에 관련한 공동체 의식과 결부된 문제라고 생각한다. 생태에 대한 고려와 목소리는 현재 뿐 아니라 미래 세대까지 우리의 집단, 우리 공동체임을 인식하는 일에 기초해야만 작동할 수 있는 것이다. 그러므로 자신이 속한 커뮤니티를 현재 이곳의 한정된 집단으로만 인식하고, 대면해본 적 없지만 같은 도시를 공유할 새로운 사람들에 대한 상상과 감각이 결여 될 경우 이 지속가능성에 대한 실천이란 사실상 반쪽짜리에 불가하게 된다. 계속해 반복하지만 도시는 물적 현실이지만, 그 도시를 조성하고 도시의 미래를 구축해나아가는 일에는 상상이 동반되어야 한다. 상상은 허구가 아니라 지금의 문제를 해결할 대안적 현실을 찾는 나침반 도구에 해당하기에, 도시 현실을 진단하면서도 경험해본 적 없는 일, 사람, 사건과 장소에 대한 구체적 상상이 병행되어야만 도시의 생태는 미래를 맞이할 수 있다.

2023년 서울시가 발표한 ‘지속 가능한 남산 프로젝트’의 핵심 의제

이처럼 서울의 남산은 권력자들에 의해 권력에 집합되는 차별적 공간으로 변용되어왔고, 피지배자들은 특정한 의도로 조성된 사회적 공간의 변화를 습득하며 재편되는 정치성을 장소를 통해 경험해왔다. 12) 기존 상징을 삭제하거나 그 논리를 계승하되 겉만 덮어쓰기하는 과정에서 건축물, 환경, 조형물, 조각들은 장소에 투영되고자 하는 권력에 적극적으로 연동되어 그를 가시화하는 시각물로서 적극 활용되어왔다. 하지만 이 조형물의 기능은 점차 오늘날의 도시계획의 맥락에서 이해하는 도시를 디자인하는 개념으로 점차 이행하고 있다. 조각 조형물은 장소성을 강화하기 위한 보조적 장치가 아니라, 그를 접하며 살아가는 이들의 도시적 삶과 결부된 디자인인 것이다. 디자인이 사용자를 고려한 수행적 행위이자 그 자체로 하나의 비판이 되어야 하는 것처럼, 도시 디자인 역시 물리적인 도시 현실을 구성하는 것임과 동시에 그 도시 현실이 거주지, 사회적 삶의 공간인 거주자들로부터 도시에 대한 비판적 독해를 끌어내야 할 것이다. 그러한 관점에서 남산은 우리 근현대 역사, 서울 도시의 역사, 그리고 장르로서의 조각과 공공미술의 다중의 조각(piece)난 관점에서 함의를 가진 흥미로운 장소이며, 현재까지도 공원 곳곳에 근현대의 기억을 보존하고 있는 무수한 조각들이 숨어있는 조각적 요새이다. 남산이라는 장소가 조각되어 온 역사는 서울, 나아가 한국을 조각해온 이데올로기의 단면을 보여주며, 그 단면을 도시라는 렌즈를 거쳐 펼친 이 글은 ‘조각’이라는 이름에 겹쳐진 숨겨진 말들의 자리를 한차례 더듬었다. 더듬은 자리에선 또 어떤 말이 가능할지 상상해보며, 경복궁과 광화문에서 펼쳐져 온 조형물의 상징과 기능의 ‘전쟁’을 살피는 다음 글에서 이 말들을 이어가 보고자 한다.

각주 1) 배정환, 「환경미학의 다변화와 일상미학의 부상: 유리코 사이토의 일상미학이론의 의제와 쟁점을 중심으로」, 『한국조경학회지』 51(2) : 2023, p. 50. 2) 동사로서의 ‘조각하기(sculpting)’라는 표현은 2021년 밀레니얼 도시경관 연구모임 유엘씨프레스(ULC Press)의 세미나 ‘OPEN SPACE, OPEN ARTWORK: 공공예술로서의 조경’의 두번째 시리즈 ‘도시 조각하기: 조경과 공공예술’의 아이디어에서 얻은 것임을 밝힌다. 3) 서울역사박물관 <남산의 힘> 도록, p. 14-33. 4) 신사는 일본 고유 민족 신앙인 ‘신도(神道)’의 신에게 제사를 지내는 사당에 해당한다. 5) 「변화와 변용으로 본 근대기 서울 남산의 공원」, 『한국조경학회지』 43(4) : 2015, pp. 131-132. 6) 위의 글, p. 135. 7) 김이순, 문혜영, 「이념을 위한 공공미술에서 공존을 위한 공공미술로」, 『예술과 미디어학회』13 : 2014, p. 39. 8) 조은정, 「이승만 동상 연구」, 『한국근현대미술사학』 14: pp. 79-82. 9) 신은숙, 「한국 근대조각의 태동과 전개에 관한 연구」, 박사학위논문, 동국대학교, 2022, p. 191. 10) 조은정, 위의 글, pp. 82-83. 11) 녹색연합, “[성명] 허울뿐인 서울시의 ‘지속가능한 남산 프로젝트’-남산의 곤돌라 설치를 반대한다” , 2023. https://www.greenkorea.org/activity/ecosystem-conservation/%EB%82%9C%EA%B0%9C%EB%B0%9C-activity/101039/ 12) 서영애, 「역사도시경관으로서 서울 남산: 산, 공원, 도성이 다층적 관점으로」, 박사학위논문, 서울대학교, 2015, p. 134. |

이미지 및 웹사이트 출처 조선신궁 사진: 서울역사아카이브 조선신궁 합성 이미지: <국권침탈 100년 특별기획: 우리 시대에 던지는 질문> KBS. 2010 방송 캡쳐 조선신궁 대도리이 사진: 서울역사아카이브 이승만 대통령 동상 건립 사진: 서울역사아카이브 철거되는 이승만 동상 사진: 민주화운동기념사업회 안중근 의사상 사진: 네이버 블로그 https://m.blog.naver.com/hukim07/220371847371 서울타임캡슐 사진: https://mediahub.seoul.go.kr/archives/1287765, 이봉덕 지속가능한 남산 프로젝트 이미지: 서울특별시 공식 블로그 |

☆Donation:

Bernar Venet, 1961—2021 60 Years Of Sculpture, Painting & Performance

Hyundai Moka Garden by Hayon

Goyoson: not him, but them and Michel

Taking Space by Sara Berman

The Alchemy of You and I - Choi Jeong-Hwa

JOHN AKOMFRAH_Vertigo Sea, Montréal

Watch a Korean Master Craftsman Make a Kimchi Pot by Hand

Rodney Graham: Artists and Models

Contemplating Internalised Monumentality Mediated by Material: Giovanni Pisano’s Crucified Christ (c. 1280)

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture