다른 나라에서 와서 다른 언어를 쓰고, 다른 문화를 갖고, 다른 생김새를 한 사람들이 이곳저곳에서 섞여 함께 살아간다. 세상 모든 것들의 경계가 희미해지며 지금까지 우리가 세상을 인식하기 위해 구분 지어 사용하던 수많은 기준들이 모호해진다. 세상이 이렇게 변해가기 시작한 시점에, 명료한 통찰로 전에 없던 무언가를 만들었던 예술가가 있다.

그는

한국인이기도 미국인이기도 하고

예술가이기도 학자이기도 하다.

그리고 그의 예술은

미술이기도 하고 아니기도 하고

문학이기도 하고 아니기도 하고

영화이기도 하고 아니기도 하고

행위이기도 하고 아니기도 하다.

그는 모든 것의 경계에 있었으며 이 경계 사이로 넘어 다니길 즐겼던 듯하다.

작가 차학경, Theresa Hak Kyung Cha의 작품을 들여다보자.

차학경 Theresa Hak Kyung Cha (1951-1982)

매체의 경계

21세기를 살아가는 우리에게는 이미 ‘다원예술’이라는 말이, 적어도 그 장르가 꽤 익숙해졌다. 과거의 예술 작품은 대체로 회화나 조각, 음악, 건축 등 여러 분야 중 하나 안에 명확히 구분 지어졌지만, 지금의 예술은 여러 가지 요소나 분야들을 자유롭게 이용하는 것에 거리낌이 없다.

차학경은 개념미술, 영상, 설치, 퍼포먼스 등 다양한 분야에서 예술 실험을 행했다. 그의 작품 중 가장 잘 알려진 <Dictée>(1982)는 출판사에서 출판한 책의 형태를 하고 있고, 이외에는 <치환 Permutation>(1976), <망명자 Exilée>(1980) 등 영상 작업을 주로 했다.

인쇄 매체인 책, 그리고 영상 매체인 비디오는 얼핏 매우 달라 보이지만 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 두 방식 모두 시간이 흐름에 따라 관람자가 어떠한 내러티브(서사)를 경험하는 시간적 예술이다. 책은 종이에 잉크가 스며들어 이미지를 구성하고 비디오는 화면에서 빛이 나와 이미지를 구성한다. 책의 빈 페이지는 대개 색이 없는 흰색이 되고 비디오의 빈 화면은 빛이 없는 검은색으로 나타난다.

비디오에서 장면이 전환될 때 책에서는 손으로 책장을 넘기며 화면이 바뀐다. 여기서 이 두 매체의 큰 차이점이 두드러지는데, 비디오에서는 작가가 시간을 다루는 주체가 되어 관람자는 수동적으로 감상한다면 책에서는 관람자가 능동적으로 시간을 조절하거나 중지하고 건너뛸 수 있다. 현대의 미술관에서는 여전히 영상에 있어 관람자에게 통제권이 없지만 유튜브나 넷플릭스에서 자유자재로 시간을 움직이며 영상을 감상할 수 있다.

« 치환 Permutation », 1976

차학경의 작품을 조금만 보아도 그가 인쇄 매체와 영상 매체에서 작업하며 이것들의 공통점과 차이점을 영리하게 이용했음을 알 수 있다. 영상 작품 « 치환 Permutation »(1976)에서는 그의 여동생 차학은의 눈을 뜬 모습, 감은 모습, 뒷모습이 마치 책장을 넘기듯 정지된 화면으로 교차하며 나타난다.

« Dictée », 1982

« Dictée »의 형식은 그가 공부했던 초기 실험영화를 닮아 있다. ‘Tell me the story(이야기를 들려주세요)’ 또는 ‘Ecrivez en français(프랑스어로 쓰시오)’라며 독자에게 말을 걸고, 몇몇 여성 인물들의 이야기를 소개하는 부분적 옴니버스 구성을 띤다. 텍스트와 이미지를 배치하는 방법에서도 자막과 영상을 번갈아가며 보여주던 초기 실험영화의 기법이 떠오른다.

언어의 경계

앞선 « Dictée » 설명에서 눈치챘겠지만, 차학경은 한국어, 영어, 프랑스어를 구사하며 세 언어를 작품에 등장시킨다. 그는 1951년 부산에서 태어나 십 대 시절 미국으로 이주하여 하와이와 샌프란시스코에서 지냈다. 미국의 UC 버클리 대학에서 미술과 비교문학을, 이후 파리에서 영화 이론과 구조주의 언어학을 공부했다. 그가 연구한 모든 분야가 차학경의 작품 세계를 이루고 있다.

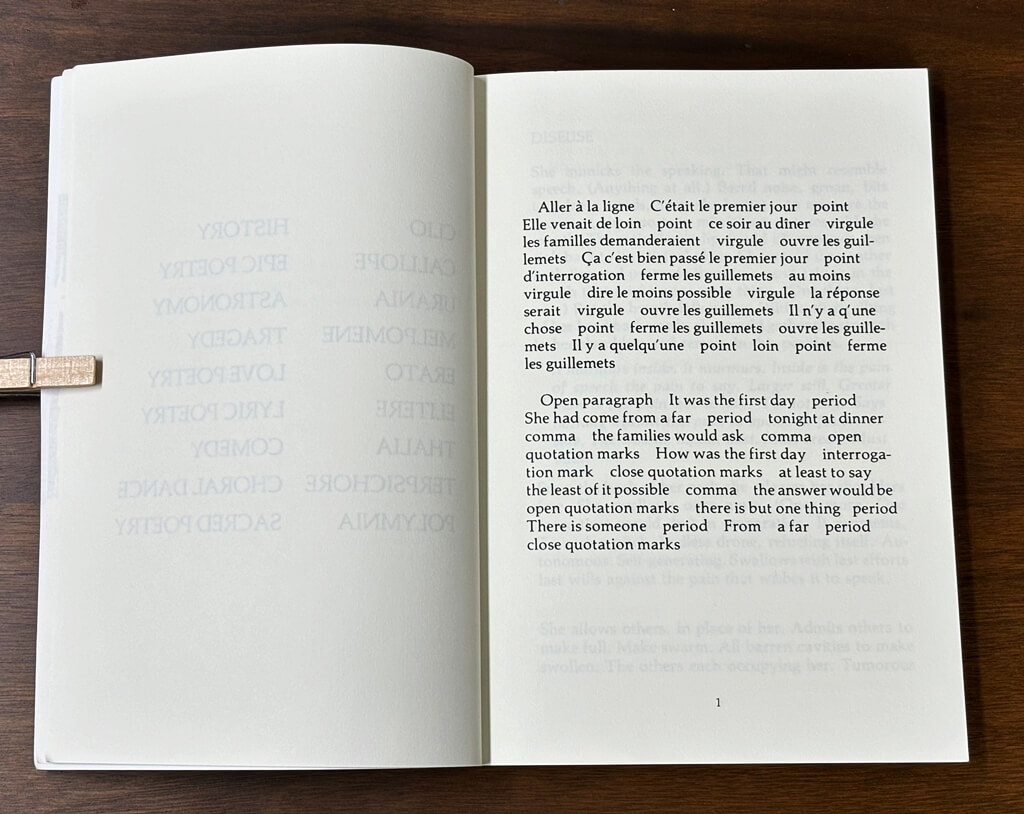

« Dictée », 1982

« Dictée »에는 같은 내용이 왼편에는 프랑스어로, 오른편에는 영어로 쓰여 있는 다중언어 구성이 등장한다. 그뿐만 아니라 대부분의 작품에서 그는 여러 언어를 오가며 혼합한다. 한국어, 영어, 프랑스어뿐만 아니라 라틴어와 한문까지 사용한다. 덕분에 독자들은 문맹과 문해의 상태를 왔다 갔다 할 수밖에 없다. 읽을 수 없는 문자를 맞닥뜨리는 순간 그 문자는 그림이 된다. 그렇게 차학경은 기호가 가질 수 있는 모든 가능성을 풀어 우리 앞에 펼쳐 놓는다.

« Dictée », 1982

그는 여러 언어들을 병용하는 데서 그치지 않고 음성 언어와 문자 언어의 경계 위에 있는 작업을 하기도 한다. 딕테(Dictée)라는 제목은 프랑스어로 받아쓰기를 뜻한다. 그래서 책에는 마치 받아쓰기의 음성을 ‘그대로 받아쓴’ 것 같은 텍스트가 있다.

문단 열고 그날은 첫날이었다 마침표 그녀는 먼 곳으로부터 왔다 마침표 오늘 저녁 식사 때 쉼표 가족들은 물을 것이다 쉼표 따옴표 열고 첫날이 어땠지 물음표 따옴표 닫고 적어도 가능한 한 최소한의 말을 하기 위해 쉼표 대답은 이럴 것이다 따옴표 열고 한 가지밖에 없어요 마침표 어떤 사람이 있어요 마침표 멀리서 온 마침표 따옴표 닫고

|

한국어로 번역하면 위와 같다. 한눈에 잘 파악이 되지 않는 글인데, 이것을 소리 내어 읽고 그대로 다시 써 보면 이해가 가장 쉬울 것이다. 책 속 글자를 읽고 있는데도 소리 내어 읽게 되고, 동시에 들리는 내 목소리가 칠판 앞 선생님의 목소리로 치환되어 어떠한 상황이 그려지지 않는가?

이 밖에도 축약과 연음, 묵음 등의 규칙이 있어 같은 발음이어도 다른 표기, 다른 뜻을 지닌 단어들이 많은 프랑스어의 특성을 이용한 말놀이는 그의 작업 전반에 걸쳐 있다. 차학경의 책 속 문자는 목소리를 가졌고 비디오 속 음성은 형태를 타고 우리에게 온다.

정체성의 경계

차학경의 작품에서는 정체성에 대해 고민한 흔적들이 보인다. 한국인(뿌리)으로서의 정체성, 어쩌면 미국인(국적)으로서의 정체성, 여성으로서의 정체성까지.

어머니에 대한 글에서 그는 ‘마음’이라는 개념을 말하기 위해 ‘heart’, ‘spirit’, ‘soul’과 같은 영단어를 고르는 대신 ‘MAH-UHM’으로 표기한다. 이것이 한국계 미국인 디아스포라(고향을 떠나 다른 지역에 정착하여 사는 집단 또는 이주하여 사는 것 자체)인 차학경의 정체성을 가장 잘 보여주는 부분이 아닐까 싶다.

« Dictée », 1982

그래서 차학경의 작품들은 궁극적으로 형이상학을 향하며 삶과 죽음, 그리고 존재 의의를 찾고자 한다. 그러면서 젠더의 경계, 지배층과 피지배층의 경계, 국가의 경계, 문화의 경계, 민족의 경계 등 무수한 경계들이 무의미함을 드러낸다.

« 망명자 Exilée », 1980

« 딕테 »는 사실 그의 유작이다. 3년간 저술 작업에 몰두하며 책을 출판할 곳을 찾아다닌 끝에 태넘 출판사와 계약했다. 그리고 1982년 11월, 그 가제본을 부모님께 부친 지 얼마 되지 않은 시점에, 한 빌딩의 경비원에게 강간 살해당했다. 당시 차학경의 나이는 31세였다. 살인자 조셉 산자(Joseph Sanza)는 이미 성범죄 전과가 여러 번 있었다. 이후 곧바로 그의 책 « 딕테 »가 출간되었고, 그의 죽음은 크게 알려지지 않았다. 조셉 산자에게 유죄 판결이 내려지기까지는 5년이 걸렸다.

더 시간이 지나고 1993년에야 휘트니 미술관에서 차학경의 전시가 열렸다. 한국에서 그를 재조명한 것은 2003년, 쌈지 스페이스 회고전에서였다. « 딕테 »가 출간된 지 벌써 40년도 넘는 세월이 흘렀지만 차학경의 작품은 여전히 선구자적이며 놀랍다. 지금의 우리는 그를 연구하며 배우고 있다. 이런 천재적인 작가가 젊은 나이로 생을 마감했고 지금도 그의 작품이 주목받음과 동시에 그의 죽음에 대해 말하지 않을 수 없다는 것이 비통하다.

그를 해석하고 연구하는 것, 그의 죽음을 기억하는 것 모두 예술이 마땅히 해야 할 일이다.

참고 « 차학경 예술론 », 북코리아, 2013 « Dictée », Theresa Hak Kyung Cha, University of California Press, 1982 |