어떠한 공간에 위치한 어떠한 작품이든 작가의 의도대로 작품 안에 옮겨온 대상이 특정한 공간 안에서 관람객의 감상이 이루어진다는 것은 동일하다. 어쨌든 작가의 시선이라는 필터를 한 번 거쳐서 우리의 시선이 닿는다. 여기서 우리는 자신의 존재를 들키지 않고 작품 속 인물들을 관찰할 수 있다. 이제부터 이 응시가 어떻게 권력으로 이어지는지 알아보자.

비대칭과 불균형

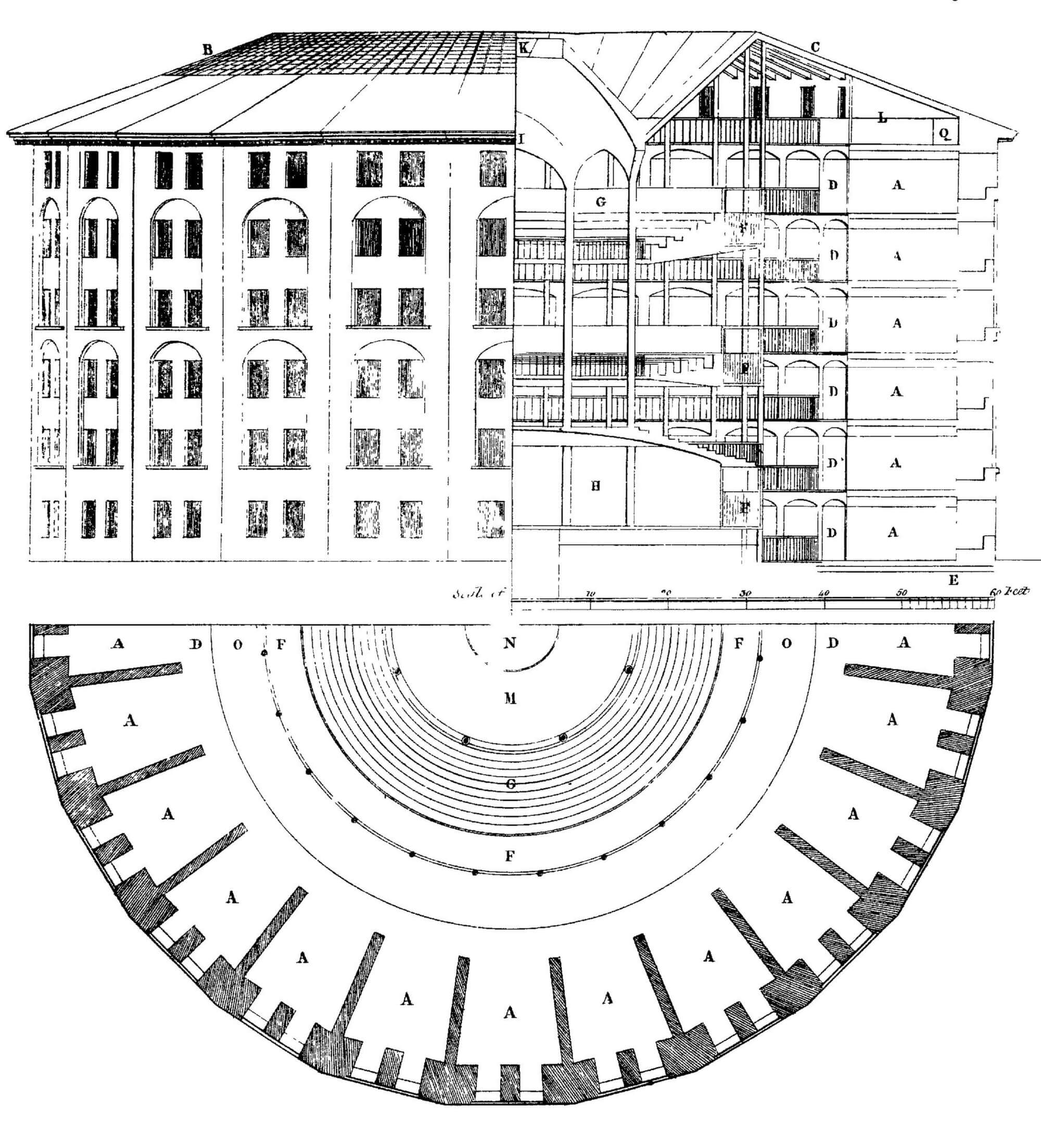

철학자 미셸 푸코는 『감시와 처벌』에서 근대 권력의 핵심 메커니즘 중 하나로 ‘판옵티콘(Panopticon)’을 설명한다. 이는 근현대 건축이나 사회 등 다양한 분야에서 권력과 규율에 대해 이야기할 때 자주 언급되는 원형 감옥으로, 18-19세기 법학자이자 철학자인 제레미 벤담이 제시한 구조이다.

벤담의 판옵티콘 감옥

죄수들을 감시하는 간수가 있는 중앙탑을 원형의 감옥이 둘러싸고 있다. 모든 방은 1인실이며 외부에서 한 줄기 빛이 들어온다. 죄수들은 벽으로 막힌 주변 방의 다른 죄수들을 볼 수 없고, 중앙탑 또한 볼 수 없다. 빛을 치밀하게 설계하여 중앙탑 안에서만 죄수들을 관찰할 수 있어 일방적 감시가 이루어진다.

여기서 핵심은 죄수들은 자신이 언제든 감시당할 수 있다는 사실을 인지할 뿐 실제로 지금 누군가 자신을 관찰하고 있는지는 알 수 없다는 것이다. 이렇게 시선의 방향을 설정하는 것만으로 비대칭과 불균형을, 나아가 권력과 규율을 만들 수 있다는 것을 알 수 있다.

권력의 효과와 강제력은 말하자면 다른 쪽으로ㅡ권력의 적용면 쪽으로 옮겨가게 되었다. 즉, 가시성의 영역에 예속되어 있고, 또한 그 사실을 알고 있는 자는 스스로 권력이 강제력을 떠맡아서 자발적으로 자기 자신에게 작용시키도록 한다. 그는 권력관계를 내면화하여 1인 2역을 하는 셈이다. 그는 스스로 예속화의 원칙이 된다. - 미셸 푸코, 『감시와 처벌』 중 - |

엿보는 쾌락

영화 이론가 로라 멀비(Laura Mulvey)는 「시각적 쾌락과 서사 영화」라는 글에서 영화에서 나타난 이 시선의 권력 구조를 정신 분석학적으로 파헤친다.

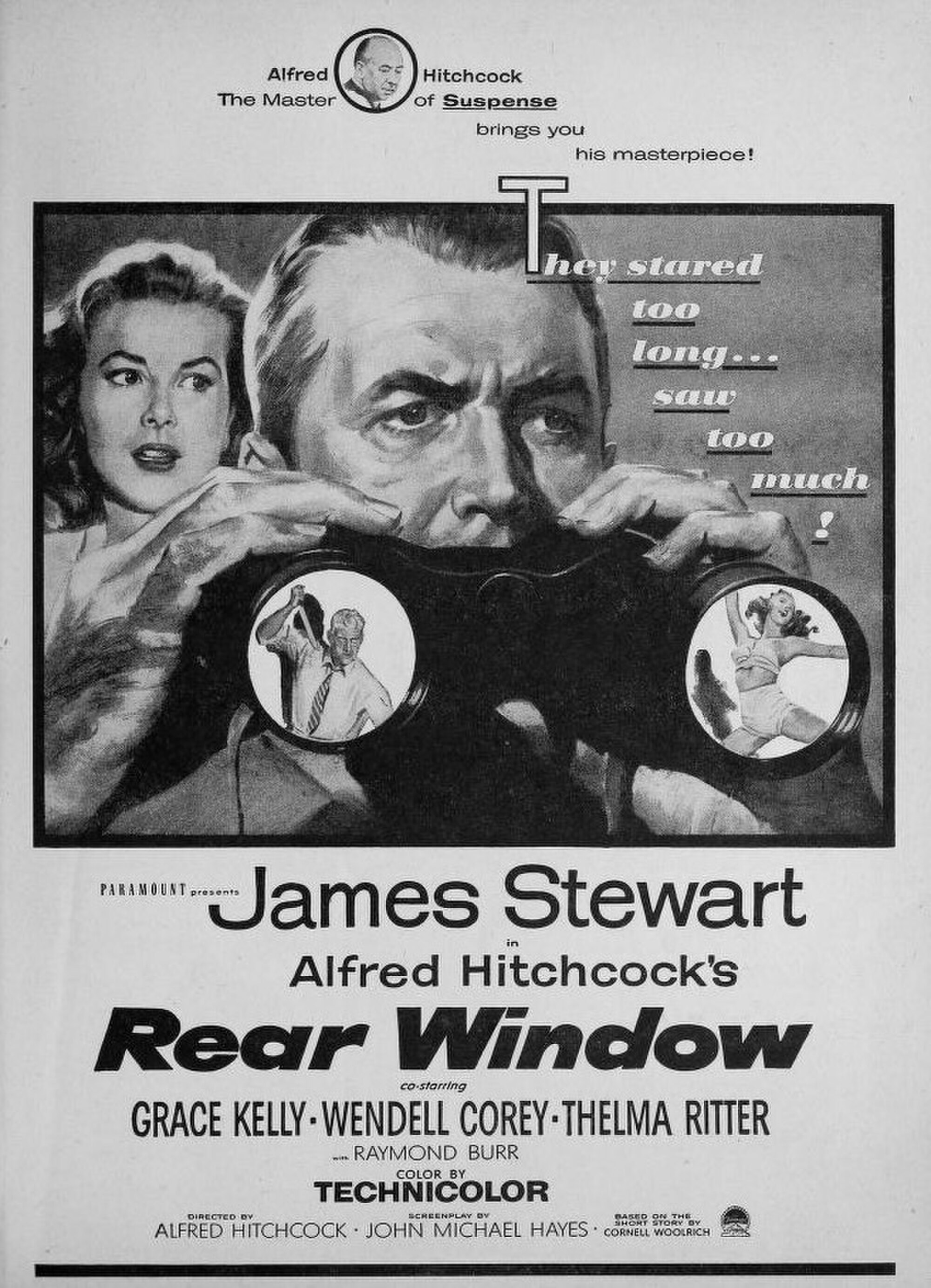

성적 만족을 위해 타인을 대상화하고 관찰하는 데에서 기쁨을 느끼는 것을 ‘스코포필리아(Scopophilia)’라고 하는데, 가부장적 문화에서 여성은 남성들의 이 ‘보는 쾌락’을 위해 대상화되고, 앞서 보았던 영화관 공간은 이 ‘엿보는’ 쾌락을 구조화하는 공간이다. 이것이 ‘메일 게이즈(Male Gaze)’ 즉 남성 감독과 남성 등장인물, 남성 관객의 시선이 결합하여 능동적 응시의 주체가 되고 여성은 관능적이고 수동적인 대상이 되는 구조이다. 그는 전통적인 할리우드 영화에서 서사(내러티브)와 카메라 워크, 시점 등 영화적 장치들이 이 구조를 구성한다고 분석했다.

로라 멀비가 글에서 언급한 알프레드 히치콕의 영화 《이창(Rear Window)》(1954)

마네의 《올랭피아》는 이 시선의 방향을 거꾸로 전복시켰다. 전통적으로 응시의 대상이 되었던 여성 인물, 그중에서도 매춘부 여성을 응시의 주체로 만듦으로써 이 구조에 저항했고 이것이 관람객에게 불편함을 느끼도록 유도한 것이다.

디지털 시대의 시선의 방향

지금의 우리는 매 순간 관찰 예능이나 브이로그, 영화, 인스타그램에서 다른 사람들의 모습을 끊임없이 관찰함과 동시에 스스로의 위치 정보, 검색 기록, 카메라, 음성, 취향과 관심사에서부터 인간관계와 성격까지 모든 데이터를 남겨 알고리즘에 의해 추적당한다. 이 양방향의 감시 구조의 창인 스마트폰 화면을 현대적인 판옵티콘에 비유하기도 한다. 실제 판옵티콘 감옥과 다른 점은, 우리는 스스로가 감시당하고 있다는 생각 대신 자유롭게 ‘원하는’ 것을 한다는 의식을 갖는다는 것이다.

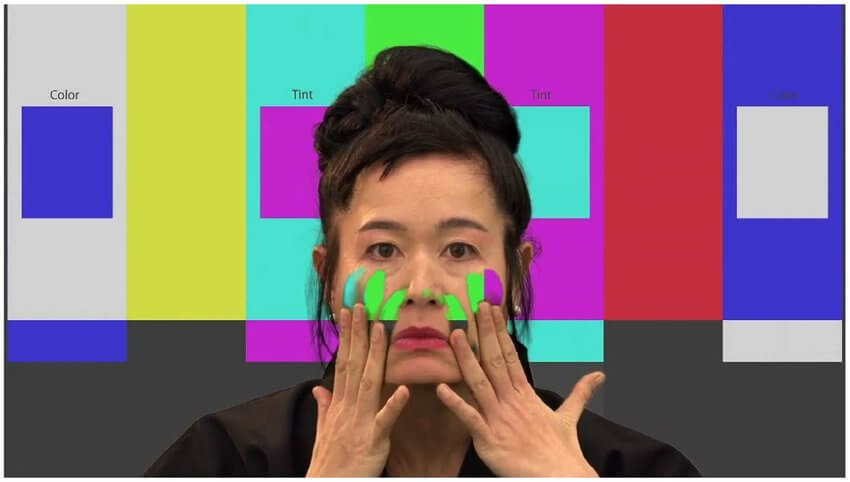

디지털 시대의 시선은 더욱 비가시적이고 자동화된 형태로 작동한다. 예술가 히토 슈타이얼(Hito Steyerl)은 영상 작업 《안 보여주기: 빌어먹게 유익하고 교육적인 .MOV 파일(How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File)》(2013)에서 이러한 현실을 풍자한다.

Hito Steyerl, 《How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File》(2013)

모든 것이 데이터가 되어 ‘보이는(seen)’ 세상에서 ‘어떻게 하면 보이지 않을 수 있는지(how not to be seen)’ 알려주기 위해 카메라에 담기지 않도록 숨거나 픽셀보다 더 작아지고 무등록자가 된다.

https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-to-be-seen-a-fucking-didactic-educational-mov-file-2013-165845/

위 링크에서 영상을 볼 수 있다.

슈타이얼의 작업에서 알 수 있듯 우리는 시선이 얽히는 이 무한한 굴레 속에서 벗어날 수 없다. 어느새 보는 동시에 끊임없이 보이는 삶 속에 있다.

참고문헌 미셸 푸코, 『감시와 처벌』, 오생근 옮김, 나남출판, 2003. 히토 슈타이얼, 『스크린의 추방자들』, 김실비 옮김, 워크룸프레스, 2018. Laura Mulvey, 「Visual Pleasure and Narrative Cinema」, 1975. |