Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

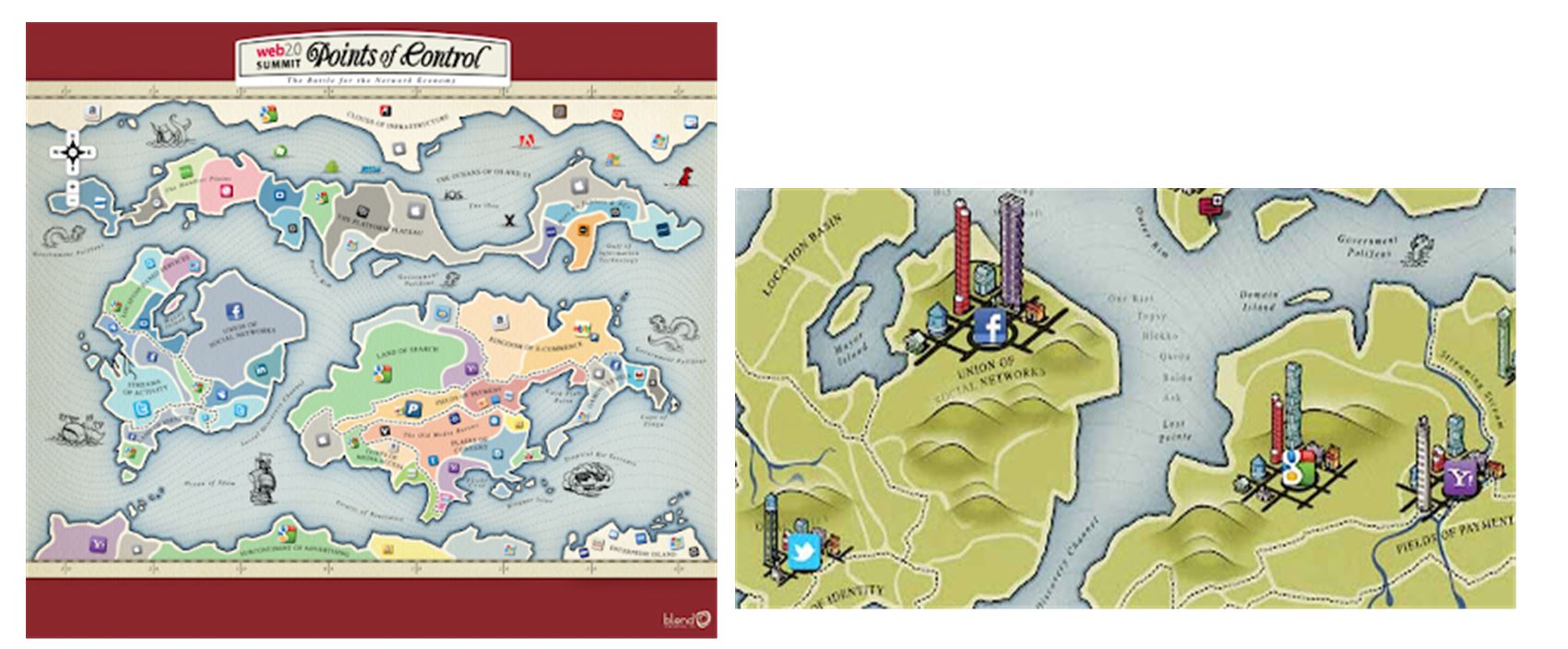

인터넷 2.0 시대의 도래와 함께, 소셜 네트워크(Social Network)는 폐쇄적이고 일방적이었던 인터넷 1.0 시대와는 확연히 다른 양상을 보이고 있다. 개방적이고 상호작용을 중시하는 기술은 사람들을 취향에 따라 다시 모으는 역할을 하고 있다. 스마트폰 시대로 접어들면서 누구나 기본적으로 사용하는 ‘장소확인 표시(place pin)’는 만남과 모임을 어디서나 효율적으로 가능하게 했으며, 이로 인해 소모임 활동이 활성화되었고, 구성원들 간의 장소확인은 필수 요소가 되었다. 인터넷 3.0의 등장도 주목할 만하다. 탈중앙화를 표방하며 과감히 업그레이드를 추진하고 있는 인터넷 3.0은 여러 면에서 점검이 필요하지만, 소셜 네트워크의 탈중앙적 생태계 형성은 확실히 진행될 것으로 보인다. 이는 사람들이 특정 플랫폼에 종속되지 않고, 더 자유롭게 연결되고 소통할 수 있는 환경을 조성할 것이다.

소셜 네트워크 생태계에서는 사진이 어디서 찍혔는지, 내가 지금 어디에 있는지는 본인의 의지와 상관없이 촬영 데이터에 의해 기록된다. 이 데이터는 GPS 위치(위도와 경도)로 정확히 저장된다. 이러한 위치가 투명하게 드러나는 환경의 변화는 위성과 애플리케이션의 합작 결과로, 우리는 현재 전자정부의 한가운데에 있음을 보여주는 증거가 된다. 이러한 위치 탐지 기술은 위성을 사용해야 하기 때문에 하늘에서 지구로 신호를 보낸다. 공교롭게도 이러한 수직적 진행 방향은 순차적인 프로그램 알고리즘과도 일치하며, 정부 기관에서 개인으로 흐르는 위로부터 아래로의(top-down) 감시 체계와 방향성이 동일하다. 여기서 ‘감시’는 조직화되고 체계화되며, 개인의 위치는 좌표로 기록되어 추적 가능한 데이터로 남는다. 감시는 통제의 도구로 사용되며, 원형 감옥에서의 일차원적 통제 도구로도 사용되었다. 라캉의 스크린 이론을 빌리자면, 여기서 우리는 스크린 너머에서 시선을 보내는 주체가 누구인지 구체적으로 알 수 없다. 이는 그 시선이 매우 자주 이동하고 유동적이기 때문이다.

The Web 2.0 Map (https://mapoftheweek.blogspot.com/2011/11/web-20-map.html)

금기된 유토피아, 한국의 장소 특정성

한국 고전문학에서는 실제로 존재하지 않지만 문헌 속에만 기록된 장소들이 자주 등장한다. 예를 들어, 지리산 아래에 있었다고 전해지는 청학동은 과거에는 낙원을 꿈꾸던 이상향이었으나, 지금은 관광지로 변했다. 현재 청학동의 정확한 위치를 아는 사람은 없다. 또한, 제주도에는 이어도라는 이상향이 있었다. 이어도는 바다를 떠나 돌아올 수 없는 사람들이 사는 곳으로 알려졌으며, 삶과 죽음 사이의 정거장 같은 정신적인 장소로 여겨졌다. 이는 바다와 싸우며 살아가는 사람들에게 구원의 섬으로 간주되었다.

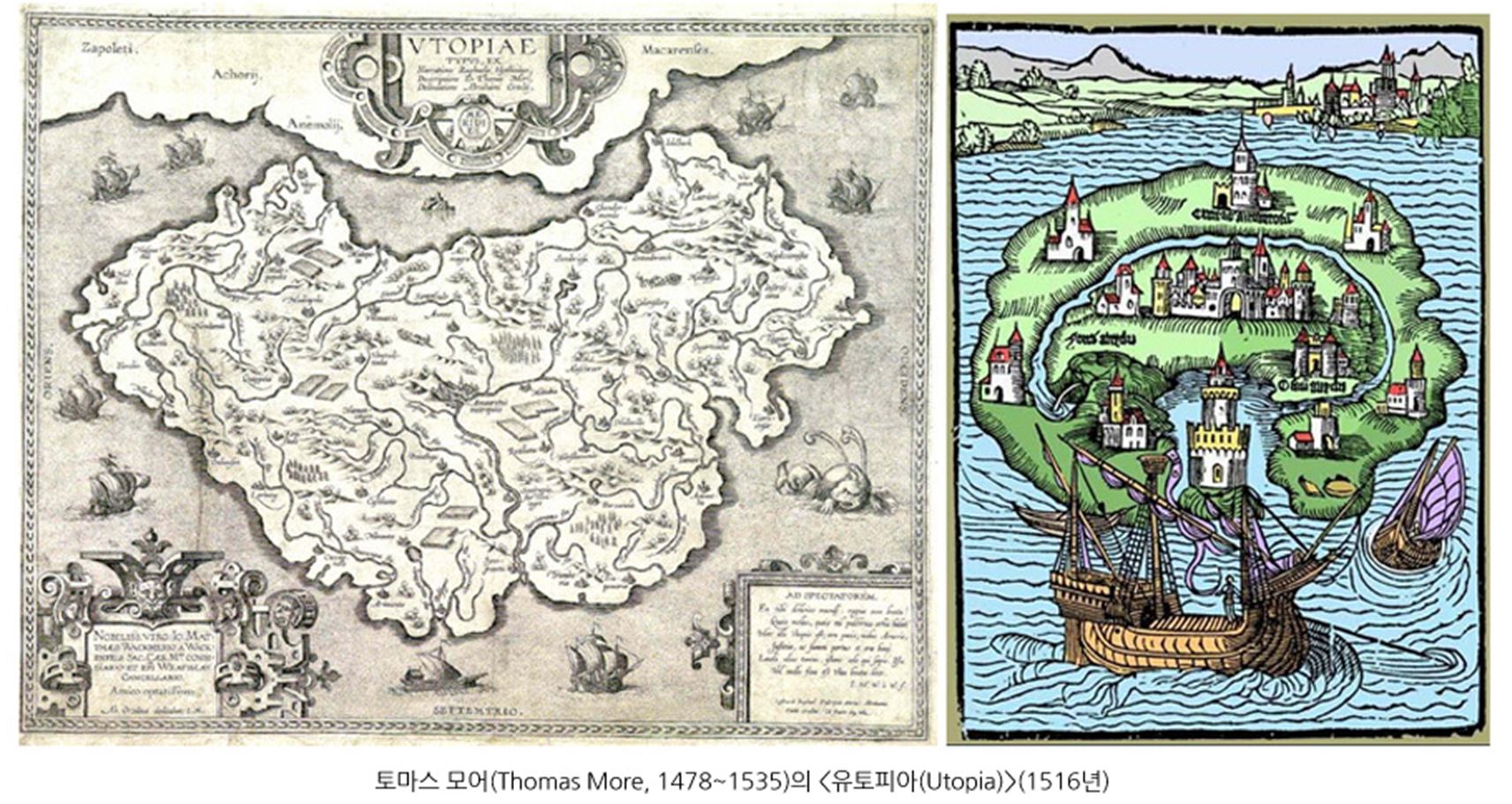

이 외에도, 오복동이나 무릉도원은 난을 피해 도망 온 사람들이 행복하게 산다는 신비로운 장소였다. 조선시대 허균의 "홍길동전"에 등장하는 율도국 역시, 버림받고 소외된 계층이 모여 사회적 모순을 극복하고 성공적인 사회개혁을 이룬 이상적인 국가로 묘사된다. 이처럼 이상향, 즉 유토피아들의 공통점은 모두 실제로 존재하지 않는 장소라는 점이다. 그렇다면, 왜 사람들은 실재하지 않는 장소를 만들어내고 그리워하며 동경했을까?

이 질문에 대한 답은 아마도 인간의 내재된 욕망과 희망에서 찾을 수 있을 것이다. 현실의 고난과 어려움에서 벗어나고자 하는 욕망, 더 나은 삶을 꿈꾸는 희망이 이러한 이상향을 만들어낸 것이다. 실제로 존재하지 않기 때문에, 이상향은 모든 결핍을 채워줄 수 있는 완벽한 곳으로 상상된다. 이는 현실의 제약을 초월해 인간이 꿈꾸는 이상적인 세상을 표현하는 방식이라고 할 수 있다. 현실의 한계를 뛰어넘고자 하는 인간의 상상력은 이러한 유토피아를 통해 발현되었으며, 이는 고전문학 속에서 그들의 꿈과 이상을 구체화하는 역할을 했다.

이러한 유형은 서구의 기록에서도 발견된다. 예를 들어, 플라톤의 이상국가에서 시작해 모어의 유토피아, 그리고 토마소 캄파넬라(Tommaso Campanella)의 태양국(City of Sun) 등이 있다. 이탈리아의 '태양국'을 구상한 캄파넬라는 삼십여 년간 연금과 투옥 생활을 했다고 전해진다. 프랜시스 베이컨(Francis Bacon)의 뉴 아틀란티스(New Atlantis) 또한 현실 세계에서의 속세적 이상향이다. 대부분의 유토피아에 대한 동경은 당대 사회의 모순이나 제도의 불합리성, 경제적 어려움 등으로 인해 평민들의 불만이 반사적으로 표출된 결과로, 사회적으로 금기시되는 형태를 띠곤 했다. 예를 들어, 율도국을 창조한 허균 또한 반역죄로 광해군 때 처형되었다. 이처럼 존재하지만 실제로는 존재하지 않는 모순된 장소는 시대와 나라에 따라 그 역할과 모습이 달랐을 뿐, 모두 가상의 장소라는 공통점을 가지고 있다. 이 가상의 장소는 현존하는 장소에 대한 반작용의 성격을 가지며, 이는 사회에 대한 의식적 행동의 발현이기도 하다. 따라서 이러한 유토피아적 장소는 당대 사회의 문제와 장소에 대한 변화를 이해하는 데 중요한 지표가 된다.

예를 들어, 플라톤의 이상국가는 정의로운 사회를 꿈꾸며, 모든 사람이 자신의 역할을 충실히 수행하는 것을 이상으로 삼았다. 모어의 유토피아는 당시 영국 사회의 문제를 비판하면서, 모든 것이 공유되는 평등한 사회를 상상했다. 캄파넬라의 태양국은 과학과 철학이 지배하는 이상적인 사회를 그렸으며, 이는 그가 실제 사회에서 겪은 억압과 고난을 반영한 것이다. 베이컨의 뉴 아틀란티스는 과학적 탐구와 진보를 중시하는 사회를 묘사하며, 인간의 지식과 발견이 최고의 가치를 지닌다고 보았다. 이러한 유토피아적 상상은 각기 다른 시대와 문화 속에서 그들이 직면한 사회적 문제에 대한 해결책을 모색하는 과정에서 나타났다. 따라서 이들 유토피아는 당대 사람들의 이상과 희망을 반영하며, 동시에 그들이 처한 현실의 비판이기도 하다. 이러한 측면에서, 유토피아적 장소는 사회적 변화와 이상을 이해하는 중요한 단서가 된다.

현실을 모방한 유토피아는 세상을 재현하는 예술의 모방 태도와 밀접하게 닮아 있다. 이러한 재현의 대상은 절대국가와 식민지 시대를 거쳐, 정치적 이데올로기 시기와 거대 산업 자본주의 시대까지 다양한 변천을 겪으며 나타난다. 그 과정에서 개인적 유토피아와 집단적 유토피아는 각각 여러 가지 형식으로 변형되어 왔으며, 이는 현존하는 일종의 존재 양식으로 볼 수 있다. 특히 한국에서는 근대와 현대의 혼란한 소용돌이 속에서 유토피아가 어떻게 제시되고 있는지 주목해 보는 것이 중요하다. 이는 한국의 지리적, 역사적, 문화적 맥락에서 유토피아의 개념이 어떻게 발전하고 변형되어 왔는지를 이해하는 데 필수적이다. 유토피아적 장소의 특정성은 단순히 특정 장소를 지칭하는 것이 아니라, 그 장소를 선택하게 만든 지리적, 역사적, 문화적 배경들이 종합적으로 어우러져야만 의미를 지니기 때문이다.

예를 들어, 한국의 유토피아적 상상은 일제 강점기와 한국 전쟁, 그리고 급속한 산업화와 민주화 과정을 거치면서 형성되었다. 이러한 배경에서 유토피아는 종종 억압과 고난을 극복하고자 하는 열망, 그리고 더 나은 사회를 향한 희망을 반영한다. 이러한 유토피아적 장소들은 단순한 상상이 아니라, 당대 사회의 문제를 해결하고자 하는 사람들의 의식적 노력의 결과물이다. 따라서, 한국에서의 유토피아는 그 시대의 사회적, 정치적, 경제적 상황을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. 이러한 장소특정성은 그 장소 자체만이 아니라, 그 장소가 지니는 상징적 의미와 그 장소를 선택하게 된 배경을 이해하는 데 필수적이다. 한국의 유토피아적 상상은 단순히 현실을 벗어나고자 하는 욕망을 넘어, 그 시대의 역사적, 문화적 맥락을 반영하는 중요한 사회적 현상이다. 이를 통해 우리는 당대 사람들의 이상과 희망, 그리고 그들이 직면한 현실의 문제들을 보다 깊이 이해할 수 있다.

한국의 장소성은 역사적으로 풍수지리사상과 길지(吉地)사상을 바탕으로 발전해왔다. 물론 일제강점기와 해방 직후 전쟁, 그리고 산업화와 급성장을 겪으면서 정상적이고 자생적인 도시 공간을 형성하는 데는 어려움이 있었다. 그러나 공간과 장소의 변화는 서구의 모더니즘 이후 현상들과 비교했을 때 구조적으로 다르다. 더구나 사회적, 정치적 환경의 차이로 인해 자생적인 장소의 탄생과 이에 따른 자연스러운 미술의 표현방식이 배제되고, 서둘러 비판 없이 받아들인 서구 포스트모더니즘의 한계가 한국의 장소 특정적 미술에 대한 미학적 평가를 미비하게 했다. 따라서 한국의 장소 특정적 작업들은 많은 이들이 이야기하는 1960년대 서구 모더니즘 이후 나타난 현상들, 예를 들어 미니멀리즘이나 상황주의 인터내셔널 등과는 상당히 다르다. 일제 강점기와 한국전쟁으로 인해 서구 미술과 30~40년의 차이가 나는 것도 사실이지만, 전쟁 후 급속한 경제성장과 산업자본주의 세계정세 속에서 한국 내 자발적인 연구가 소외된 것도 중요한 이유다.

한국의 장소성은 단순히 지리적 위치를 넘어 역사적, 문화적 배경과 밀접하게 연관되어 있다. 예를 들어, 풍수지리사상은 특정 지형이 인간의 삶에 긍정적 영향을 미친다는 믿음으로, 이는 한국의 건축과 도시계획에 깊은 영향을 주었다. 길지사상 또한 좋은 기운이 모이는 장소를 중요시하는 전통으로, 이는 한국인의 공간 인식에 큰 영향을 끼쳤다. 하지만 이러한 전통적 장소성은 서구의 모더니즘이 강조하는 보편적이고 기하학적인 공간 개념과는 근본적으로 다르다. 서구의 모더니즘이 기능적이고 합리적인 공간을 추구했다면, 한국의 장소성은 자연과 인간의 조화를 중시하는 풍수지리적 관점에서 발전해왔다. 한국의 미술 또한 이러한 장소성과 밀접하게 연결되어 있다. 그러나 급속한 현대화와 서구 문화의 무비판적 수용은 한국 고유의 미술적 표현방식을 저해했다. 특히 서구 포스트모더니즘의 개념들이 비판 없이 도입되면서, 한국 미술의 장소 특정성은 충분히 평가받지 못했다. 이는 한국 미술이 서구의 이론과 관점에 의해 재단되는 문제를 야기했고, 자생적 연구와 표현 방식이 주목받지 못하게 만들었다. 한국의 장소 특정적 미술은 서구 모더니즘과 포스트모더니즘과는 본질적으로 다른 배경과 특성을 지닌다. 이는 한국의 역사적, 문화적, 정치적 환경에서 비롯된 것이며, 한국 미술의 독자적인 발전과 연구가 필요함을 시사한다. 이러한 맥락에서 한국 미술의 장소성을 재조명하고, 그 고유한 미학적 가치를 재평가하는 것이 중요하다.

1990년대 말부터 정부 주도의 공공 미술 프로젝트가 증가하면서, 한국에서도 본격적으로 장소 특정적 작업들이 등장하기 시작했다. 2000년대 초반, 미디어 기술이 예술 시장에서 큰 반향을 일으키면서, 인터넷 통신을 이용한 장소 특정적 작업들이 본격화되었다. 이때의 장소 특정 예술은 서구 모더니즘 미술의 미학에 대한 반발이라기보다는, 정치적 기념의식, 각 지역의 스토리, 풍수지리에 근거한 무속신앙 등 자생적인 요소들에서 더 많은 영향을 받았다.

Sungwoo Kim of N.E.E.D. Architecture presents "The City of Radical Shift," a proposal that turns the electronics district Sewoon Sangga into a more leisure-friendly public space. Photo: © N.E.E.D. Architecture, Sungwoo Kim (N.E.E.D. Architecture)

특히, 1980년대 민중미술에서 나타난 거리 벽화나 걸개그림 등은 미술이 사회 현상에 관심을 가지기 시작한 초기 형태로, 이 시기부터 이미 장소성에 대한 특정적 접근이 잠재되어 있었다. 이러한 경향은 1990년대에 들어서면서 포스트모더니즘과 다원주의가 대두됨에 따라 더욱 명확해졌고, 비로소 사회 문제에 적극적으로 개입하는 특성을 가진 한국의 장소 특정적 미술이 발전하게 되었다. 이러한 장소 특정적 미술은 그 자체로 정치적, 사회적 의미를 담고 있으며, 특정 장소의 역사적, 문화적, 사회적 맥락을 반영하려는 시도를 포함한다. 예를 들어, 정치적 기념의식은 특정 사건이나 인물을 기리기 위해 설치되는 기념물이나 조각 등에서 나타나며, 이는 그 장소의 정치적 중요성을 강화한다. 각 지역의 스토리는 지역의 역사나 전설을 기반으로 하여, 그 지역의 정체성을 강화하고, 풍수지리와 무속신앙은 전통적 믿음과 자연의 조화를 반영한 작업으로 나타난다.

미술이 장소를 택할 때

모더니즘 미술의 백색 공간(White Cube) 안에서는 관객의 신체적 위치에 대한 인식이 제거된다. 벽에 걸린 유화 한 점을 감상할 때, 관객이 위치한 지점은 그림 감상에 있어 굳이 필요하지 않다. 그린버그가 강조한 자기 지시성(self-definition)에 충실한 작품들 앞에서 관객은 부유하는 시선에 불과하며, 신체는 사실상 제거된 상태로 존재한다. 따라서 관객이 육화된 물질로서 공간을 점유하는 것은 무의미하고, 그로 인해 장소 또한 자연스럽게 무의미해진다. 뉴욕에서 전시하든 서울에서 전시하든, 하얀 벽으로 이루어진 공간만 있으면 되기 때문이다. 이러한 어디서나 통하는 공통된 모더니즘의 전시 조건을 ‘백색 모듈’이라 부를 수 있다.

그러나 아이러니하게도 장소 특정성이 배제된 이 백색 모듈은 최근 포스트-미디엄 시대의 한가운데에서 장소 특정적 현장에 자주 등장한다. 이는 스크린의 확장된 형태로 각인된 대형 프로젝션, 즉 미디어 파사드에서 두드러지게 나타난다. 미디어 파사드에 사용되는 기본 배경(Base)은 바로 백색 공간으로, 이는 카메라 옵스큐라 시대의 검정 공간 안에 유일한 백색 스크린이 도시로 확장된 개념이다. 미디어 파사드의 최적화된 표면은 마치 아무것도 없는 흰색 캔버스와 같은 공간을 모방하고 있다. 공교롭게도, 아무것도 그리지 않는 회화가 선언한 ‘종말’에서 사라졌다고 생각했던 백색 평면이 다시 좀비처럼 깨어난 상황이 되었다. 이는 불행인지 다행인지는 모르겠으나, 이제 다시 아무것도 그리지 않거나 이미 다 그려 버려 더 이상 그릴 것이 없어진 백색의 화면 위에 빛으로 그림을 그리기 시작하는 미디어 파사드가 근대와 현대를 이어주는 역할을 하고 있다고 생각해 볼 수 있다.

이와 같은 현상은 모더니즘의 백색 공간이 포스트-미디엄 시대의 새로운 매체와 결합하여 재탄생한 것으로 볼 수 있다. 미디어 파사드는 백색 공간의 중립성과 보편성을 차용하면서도, 이를 도시 환경과 결합하여 새로운 형태의 공공 예술로 발전시키고 있다. 이는 과거의 모더니즘적 전시 조건이 현대의 기술과 결합하여 새로운 미적 경험을 창출하는 과정을 보여준다. 따라서 미디어 파사드는 백색 평면의 부활을 통해 과거와 현재를 연결하고 있으며, 이는 현대 예술이 새로운 매체를 통해 지속적으로 진화하고 있음을 시사한다. 이러한 진화는 미술의 역사적 연속성을 유지하면서도, 새로운 기술과 표현 방식을 통해 끊임없이 재해석되고 확장되는 과정을 나타낸다.

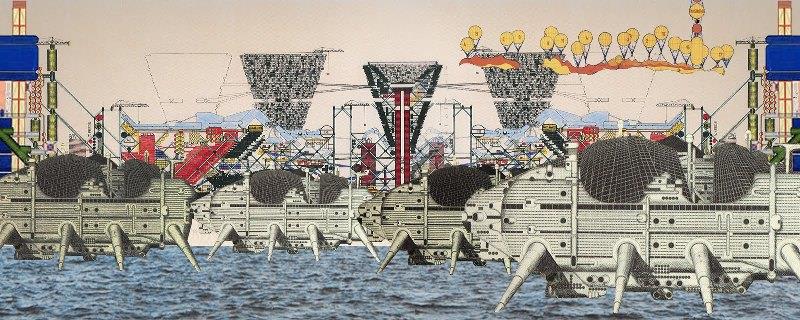

모더니즘 이후, 미니멀리즘에서 파생된 장소 특정적 미술은 어디서나 통용되지 않는, 환경에 영향을 받는 형태로 변화했다. 이때부터 관객의 신체가 의미를 가지기 시작했다. 이러한 변화를 넓게 보면, 1960년대에 행해진 일련의 아방가르드 운동들에서 그 시작을 찾을 수 있다. 당시 플럭서스 운동, 아키그램, 프로그레시브 록, 누보로망, 누벨 바그, 우드스탁 페스티벌, 상황주의 인터내셔널 등 다양한 아방가르드 운동들을 통해 예술가들은 개인의 삶과 사회적 문제를 공공의 장소로 끌어내기 시작했고, 이를 정치화하고 공론화하면서 수많은 그룹 활동이 생겨났다. 이는 예술의 현실 참여가 대대적으로 이루어진 시기였다.

Archigram’s “Walking city” Concept

(https://walkingthecityupolis.blogspot.com/2011/03/guest-post-archigrams-walking-city.html)

이때부터 현재까지 이어지는 장소에 대한 공공적 의식의 발현은 설치미술, 비디오 아트, 로커티브 미디어 아트 등 기술의 변화에 따라 변화하고 있다. 엄밀히 말하면, 기술의 변화가 야기한 사회적 문제와 변화가 장소성에 대한 논의를 직접적으로 형성하고 있는 것이다. 특히 작가들이 수집하거나 획득한 장소에 대한 자료를 물질적 형태가 아닌 기록화된 비물질적 매체로 전시장에 가져오는 것이 쉬워지면서, 전시장에서의 사진, 비디오카메라, 영상 플레이어의 보편적 사용은 전통 예술과 구분되었던 뉴미디어 아트의 특권성조차 반하는 결과를 초래할 위험성을 안고 있다.

미디어 아트 담론의 선구자인 피터 바이벨은 2006년 스페인 아트페어 <아르코 2006>의 특별전 <포스트미디어의 조건>에서 이미 뉴미디어의 특권성이 사라지고 있다고 언급한 바 있으며, 이 발언은 미디어 아트 진영에서 큰 논란을 일으켰다. 이는 미술 작가에게 있어 장소 특정적 도구가 보편화되면서 누구나 쉽게 표현할 수 있는 장르로 전락해버려, 창조 작업의 유일성을 중시하는 작가들에게는 오히려 해가 될 수 있다는 점을 시사한다.

로잘린드 크라우스는 2000년에 발표한 "북해로의 항해: 포스트-미디엄 조건 시대의 예술(A Voyage on the North Sea; Art in the Age of the Post-Medium Condition)"에서 포스트 미디엄 조건을 강조하면서 뉴미디어의 한계에 대한 우려를 표명했다. 그녀는 뉴미디어가 어디서나 존재할 수 있다는 특성, 즉 편재성 때문에 고유한 특성을 잃어버릴 위험이 있다고 지적했다. 이러한 문제를 극복하기 위해 크라우스는 메타 미디어의 발명을 요청했다. 이는 기존의 미디어를 넘어서는 새로운 형태의 매체를 개발하는 것을 의미한다. 크라우스의 주장에 따르면, 대안적 미디어는 단순히 산업자본과 기술로 극복할 문제가 아니다. 오히려 우리는 이미 과거에 존재했던 전통적 올드미디어에서 그 해결책을 찾을 수 있다.

A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition

(https://www.amazon.com/Voyage-North-Sea-Post-Medium-Condition/dp/0500282072)

크라우스의 논지는 현대 예술이 직면한 미디어의 한계를 극복하기 위해, 기존의 전통적 미디어에서 배움을 얻고, 이를 바탕으로 새로운 형태의 미디어를 창조할 필요가 있다는 것이다. 이는 단순히 기술적 발전에 의존하지 않고, 예술적 본질과 창의성을 다시금 강조하는 접근이다. 따라서 현대 미술가들은 올드미디어와 뉴미디어를 통합적으로 이해하고, 이를 바탕으로 메타 미디어를 개발함으로써 예술의 새로운 가능성을 모색해야 한다. 한가지, 이제 인터넷 3.0시대로 넘어가기전 돌다리를 두드려보는시점에서 블록체인과 NFT의 탈중앙화(?)생태계의 설계가 안정화된다면 위에서 언급한 논란의 내용은 다시 재편될 것이라고 믿는다.

☆Donation:

Sara Sadik: La Potion (EH)

Jasmine Johnson. The Death of a Star

Manja Ebert. OWE ME EVERYTHING

Strange Paradise

Jin Lee - Beyond Line

VERNISSAGE > Maja Rohwetter und Jeanne Susplugas – Et si c'était ça, le paradis?

Trust Your Technolust by LaTurbo Avedon

Electronics, new media, robotics in art context

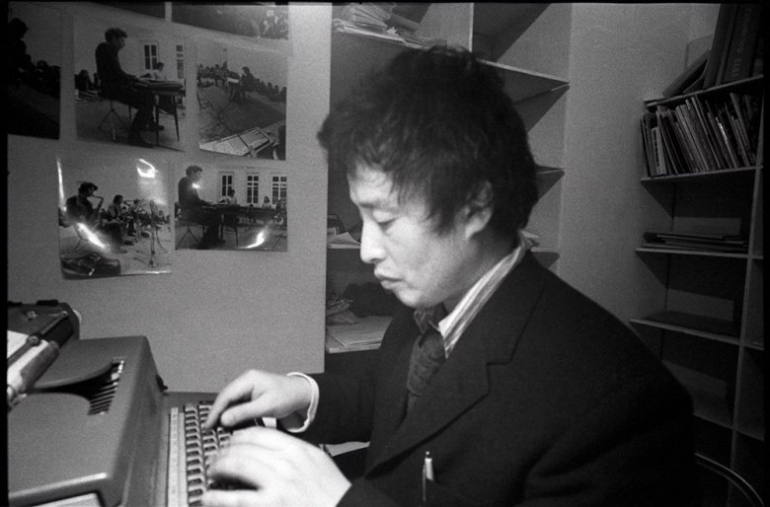

Paik’s Video Study - Nam June Paik Art Center

THE CONSULTANT: PAIK’S PAPERS 1968-1979

Paik’s Video Study

John Akomfrah: Vertigo Sea

Ryoji Ikeda

On Earth - Imaging, Technology and the Natural World

AN IMMERSIVE EXPERIENCE FOR ALL VISITORS : ZERO

Tate Stages Retrospective of Video Artist Nam June Paik

Doug Aitken: Return to the Real

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture