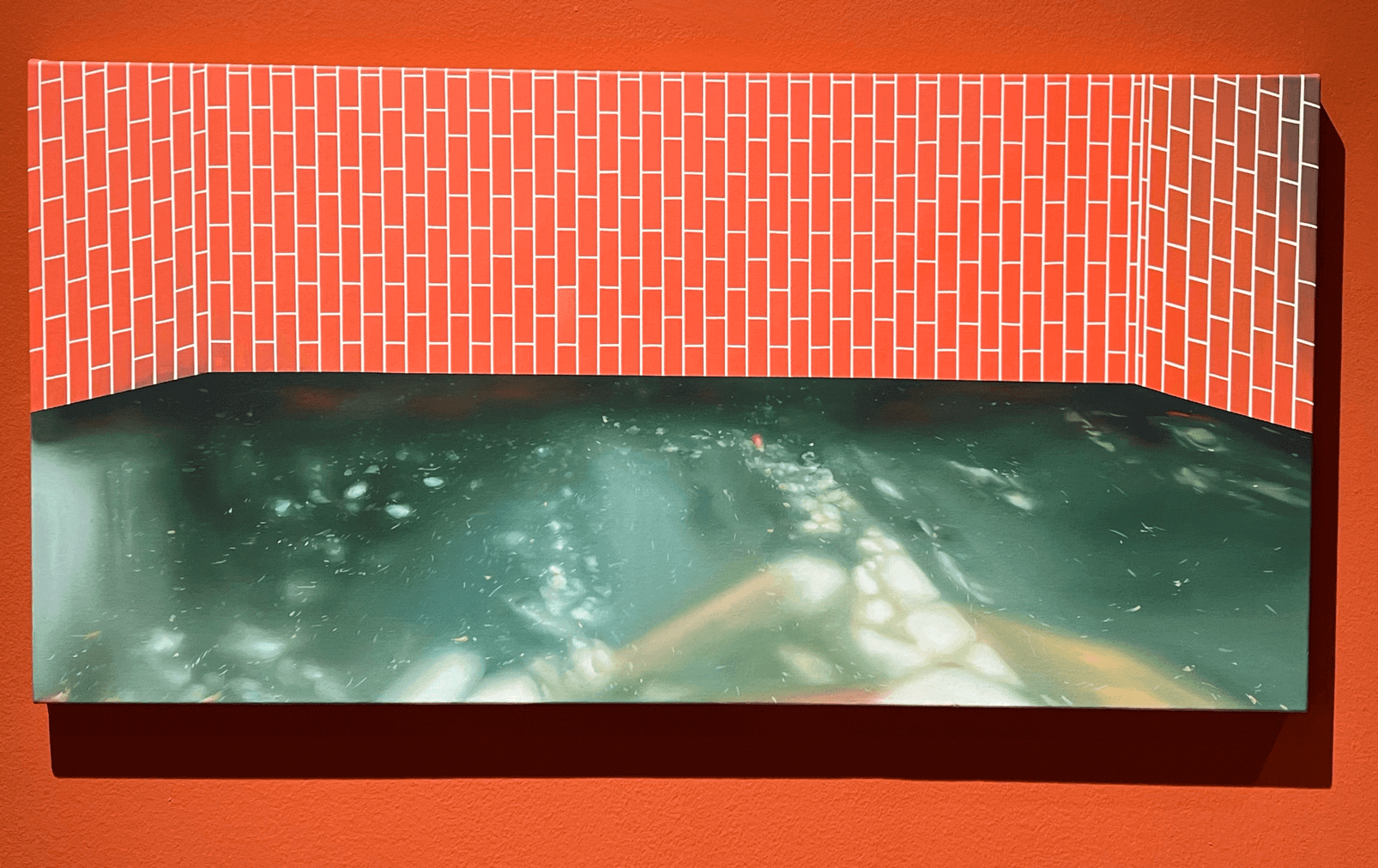

(김지연, <반짝이는 뒤뜰>, 2023, 캔버스에 유채, 90.2X45.5,

(김지연, <반짝이는 뒤뜰>, 2023, 캔버스에 유채, 90.2X45.5,

성남아트센터 큐브미술관. <30 THIRTY> 展)

물때가 낀 오래된 수영장 바닥에 어른거리는 햇살을 본다. 철이 지나 이제 그곳에 물이 다시 고일 일은 없다는데, 솟구친 타일 밑으로 물결 지는 지난 시절은 알아들을 수 없는 배음倍音처럼 낮게 깔린다. 반듯한 타일 위로 시간의 이끼는 어김없는데, 불러 일어선 기억은 자꾸만 뒤로 감긴다. 도무지 앞으로 나아가지 않는 기억의 되감기로 공간은 흐려지고 풍화되어 잠결의 장소처럼 분위기만으로 남는다. 마치 거꾸로 걸린 그림처럼 세상이 물구나무를 섰다. 햇살은 바닥을 기어 다니고 벽은 공중부양을 하듯 바닥에서 떠올라 하늘을 두르고 있다. 왜 저 빛은 시리고 슬플까. 왜 그늘이 일렁이며 빛을 부르고 있는 걸까.

작가 김지연에게 욕실은 양면의 공간이다. 몸을 깨끗하게 만드는 공간이자 분비물과 습기가 거주하는 공간이다. 몸을 옹송거리기에 알맞은 부피를 가졌고, 들이마신 공기의 습한 무게를 오로지 단독으로 누릴 수 있는 곳. 묘하게 불편하면서 기이하게 안온한 장소. 머리가 정의하는 장소가 아니라 몸으로 기억되는 장소. 몸의 주관적 기억으로 물든 감성의 장소를 당신은 가지고 있는가.

(이경영, <현실의 비현실-상승>, 2022, LED, plywood, acrylic, formax, 25.5X25.5X80,

성남아트센터 큐브미술관, <30 THIRTY> 展)

창백한 빛을 가둔 투명한 아크릴 상자 속에, 접질린 한쪽 발을 미처 숨기지 못한 수줍은 사람처럼 기울어진 선들이 거울을 마주하며 반복되고 있다. 익숙한 외양, 비슷한 크기, 얼추 짐작이 가는 어떤 곳. 수직으로 상승하고 있는 아파트를 닮았다. 언제나 밖에서만 바라볼 수 있는 타자의 섬. 철벽에 가둬져 얼음처럼 차갑고, 평평하게 분산되는 빛으로 둘러싸인 유폐의 공간이다. 고대의 유물처럼, 어느 수집가의 기이한 전리품처럼, 몸을 뒤틀고 꺾은 검은 선이 상자에 웅크린 채 숨을 고르고 있다. 실재하지 않는, 그리하여 뻔하고 익숙한 공간은 부피를 잃은 채 낯설고 불안한 하나의 사건, 장소가 된다.

아파트 현관 앞에서 마주한 어느 날의 특별한 주관적 경험은 타인이 이해할 수 있는 객관적 감각이 되기 위해 상자 속으로 구겨져 들어갔다. 건축의 공간 감각과 자아의 구축 과정이 닮지 않았냐고 되묻는 작가의 말끝은 관객의 옷깃을 잡아채며 사적인 동의를 구하고 있다. 불현듯 다가와 일상의 전체가 되어버린 비현실의 감각은 타인에게 어떤 기억으로 동의를 구할 수 있을까.

(김지섭, <자리 바꾸기>, 2016, 아시바, 방부목, 클램프, 전열기, 선풍기, 조명, 가변크기,

경기도미술관, <산책자의 시선> 展)

건축 공사장의 아시바:足場(비계飛階)가 위풍당당하다. 작가는 미술관 속에 아시바 미술관(임시 미술관)을 짓는다. 그리고 미술관이라는 물리적 공간, 미술관의 분위기, 미술관의 권위를 빌려 자격 없는(!) 작품들을 불러 모은다. 아시바 미술관은 미술관이 동의하지 않은 것들을 작가의 이름으로 허한다. (원래, 작품의 격(!)이란 것이 미술관이라는 장소가 건네주는 권력의 부스러기는 아니었던가) 우연의 흔적들, 일반인의 작업, 서로가 서로에게 기대며 이룬 모든 것들. 작가는 아시바 미술관을 통해 장소가 가진 모든 것의 <자리 바꾸기>를 시도한다. 그리고 바뀐 자리에 ‘흠집 새기기-혹은 옮기기’를 계획한다. 망치로 굵은 대못을 미술관 벽에 박아 넣는 것은(그저 단순한 퍼포먼스일지 모르지만), 우리가 머리만으로 문제를 상상할 때 늘 그렇듯이, 시작부터 삐걱거린다. 못은 두껍고 망치는 생각보다(!) 무겁다. 못을 들고 서성이기에 벽은 너무 넓고 단단하다. 대충이라도 자리를 잡고 못을 내리치는 순간, 망치를 지나 팔꿈치를 타고 올라오는 찌르르함에 정신이 번쩍 든다. “미술관 벽에 못을 박으시오”는 그렇게 간단한 문제가 아니었다. 팔꿈치의 통증으로 퍼포먼스의 예술적, 철학적 의미는 등을 돌리고, 벽의 단단함으로 몸의 비루함은 바닥을 내보인다. ‘못 박기’에도, 숙련된 기술이 필요하다는 사실! 몸은 이제 그 기억을 제 속에 심는다. 행위의 주체는 결단력이 부족한 인간이며, 못은 쉽게 박히지 않고, 미술관 벽은 무척 단단해서 자신을 뻘쭘하게 만든다는 것을 강력하게 알려준다. 자리를 바꾼다는 건, 그저 옷을 갈아입는 것만이 아니라, 완전히 다른 무엇이 된다는 것이다. 그제서야 우리는 머리가 아닌 몸으로 기억된 장소의 감수성을 제대로 입는다. 온몸에 새긴다.

언제나 주어진 조건에서만 살아온 사람에게 공간은 그저 점유하고 있는 시간의 거처일 뿐, 자신과 닿아있지 않은 무의미한 위치일 뿐이다. 장소는 좌표축에 존재하는 하나의 사건이자 모든 기억과 감각의 집합체다. 어느 건축가의 말처럼, 사람들은 건물이 다 지어지면 ‘이제 모든 것이 끝났다’라고 생각하지만, 실상은 그때부터 건물이 시간을 살아가기 시작한다고 한다. 마치 사람처럼. 몸이 기억하는 장소는 모호한 감정과 연관되어있다. 머리는 습관처럼 기억하지만, 몸은 감정의 선을 따라 기억한다. 버스 운전석 뒷자리에서만 바라보던 풍경(<반짝이는 뒤뜰>,김지연)을 그 반대편에 앉아(<자리 바꾸기>,김지섭) 바라보며 가는 길(<현실의 비현실-상승>,이경영)은 불안으로 일상을 흔든다. 늘 가던 길이 예사롭지 않게 느껴지고, 한 번도 눈길을 주지 않았던 간판들이 히죽거리며 치솟는다. 아는 길도 낯설어져 몇 번을 확인하고 뒤돌아보며 조바심을 낸다. 그저 이쪽과 저쪽의 다른 풍경만으로 몸은 지나친 멀미를 느끼며 에너지를 소모한다. 가끔은, 그런 불안과 두려움이 일상에 소금처럼 박힌다. 장소의 불편하고도 아늑한 감각, 일상의 낯섦, 제자리의 바뀜. 몸을 통한 진실을, 장소의 감수성으로 다듬어진 기억을 몸에 새길 때, 감각의 선線이 움직여 기억의 성城을 짓는다.