<안중근, 이토 히로부미를 쏘다>, 권오송, 2018, 캔버스에 유채, 182X247,

<안중근, 이토 히로부미를 쏘다>, 권오송, 2018, 캔버스에 유채, 182X247,

<코리안 디아스포라, 이산을 넘어> 展, 2018.9.20.~11.25, 경기도미술관

붐비는 기차역의 하얀 수증기 사이로 결의에 찬 얼굴 하나와 핏기없이 뒤로 넘어가는 얼굴 하나가 마주하고 있다. 활짝 벌려진 손가락들과 커다랗게 확장된 눈동자, 비명으로 벌어진 입술, 화면을 가로지르는 총검의 날카로운 선. 분명 큰일이 벌어졌음이 틀림없다. 격한 호흡이 일시에 정지한 듯 겨누어진 총 끝에 선 이는 이미 흰자위를 뒤집으며 쓰러지고 그 반대편에서 총구를 겨눈 사내는 단단하고 진중한 얼굴로 우뚝 서 있다. 살인의 현장이 고스란히 담긴 화면 속, 기록돼야 할 살인의 현장이란 무엇일까. 1909년 10월 26일, 하얼삔 오전 10시경, 일곱 발의 총성. 한 사람이 죽었고, 한 사람이 그 자리에서 잡혔다.

<봄바람이 진달래를 스치며>, 최길송, 2017, 캔버스에 유채, 170X100,

<코리안 디아스포라, 이산을 넘어> 展, 2018.9.20.~11.25, 경기도미술관

https://tv.naver.com/v/454003

흰 저고리와 검정 치마, 한 가닥으로 땋은 머리는 누구를 가리키고 있는가. 꽃처럼 하늘거리는 옷고름과 달리 확신에 찬 소녀의 눈빛은 차갑고 단단하다. 꽃술이 길게 늘어진 것이 분홍의 봄꽃. 진달래다. 차가운 색조 속에서 뜨거운 민족 감정을 드러내며 그려진 진달래는 소월의 진달래, 북녘의 꽃이다. 조국을 떠나 이산의 아픔을 머금고 고향을 그리워만 하며 사는 이들에게 이 모든 고통을 직시하고 일어선 이는 시간이 흘러도 남겨져 기억해야 할 오롯한 역사다. 역사는 예술의 이름으로 기록된다.

아픈 역사를 안고 사는 민족에게 예술은 기록의 의무를 저버리지 않았다. 찢기고 나뉘고 다르게 살아온 이들은 나름의 텍스트를 통해 역사를, 예술을 읽는다. 예술은 시각적 이미지에서 해독해야 할 텍스트, 해석을 필요로 하는 텍스트가 되어 읽힌다. 빛나는 색채와 형태는 이미지를 벗고 오직 문자로 체화된다. 호모 렉토르Homo lector, 호모 부커스Homo bookus, 읽는 인간. 모든 감각을 읽기로 전환한 인간에게 예술은 어떤 텍스트일까.

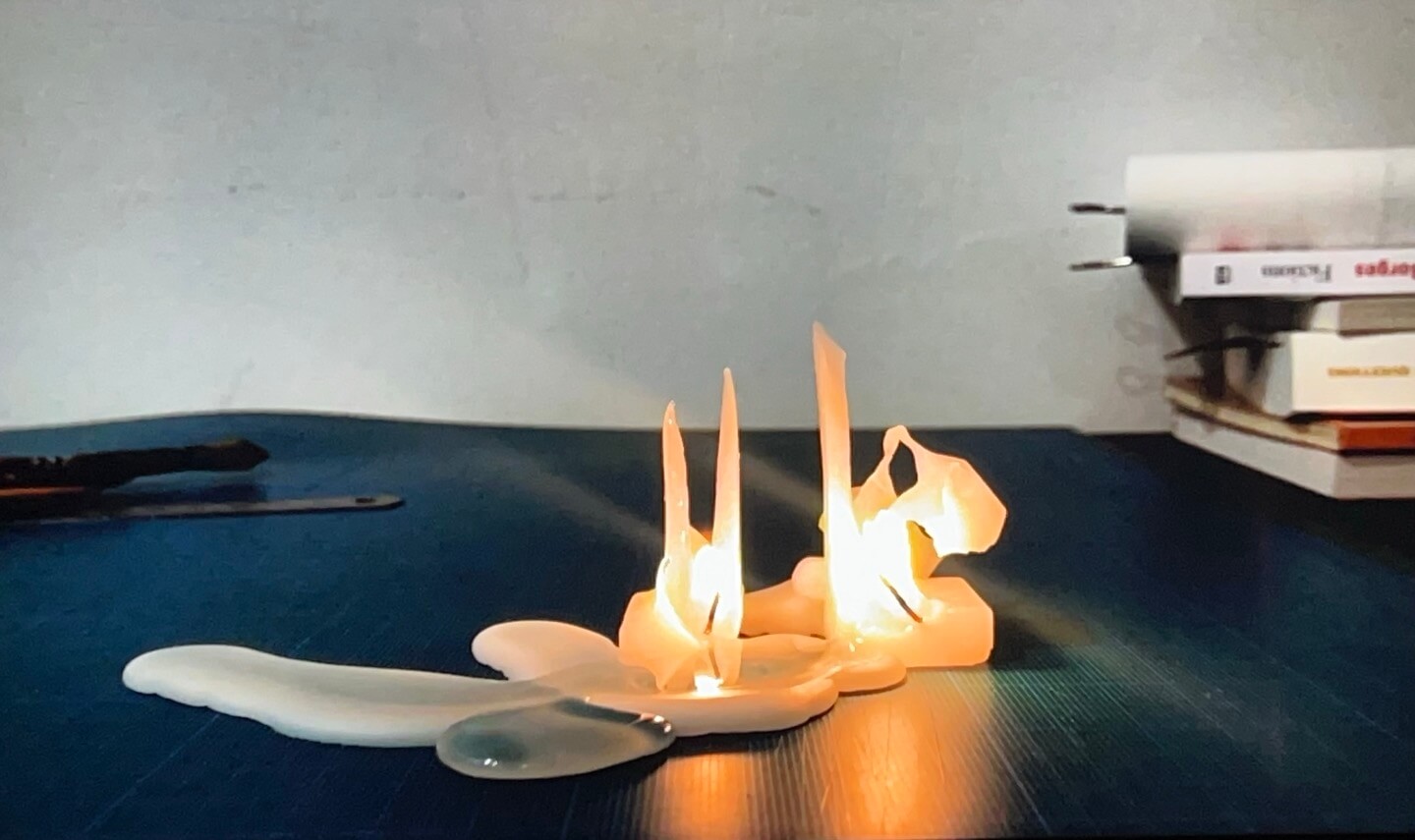

<Fondant au mot>, 곽기쁨, 2021, 단채널 영상, 9' 9".

<30 THIRTY> 展, 2023.10.6.~11.26, 성남큐브미술관 기획전시

단어가, 흐른다. 얼음이 되어 탁자 위를 유쾌하게 미끄러진다. 어떤 단어는 얼음이 된 채 뜨거운 찻잔 속에 우려져 한 모금의 차로 바뀐다. 녹아내린 촛농이 멀쩡한 글자로 다시 태어나고, 세탁기 속의 글자는 빨랫감 위에서 고갤 내밀며, 프라이팬 위의 글자는 짙은 갈색의 끈적임으로 남아 해석되기 전에 파괴된다. 영상을 보는 내내 단어와 문장 사이를 오가며 의미의 숲속을 헤맸다. 무슨 말일까, 특별한 의미가 있을까, 해석되지 못한 언어는 어떤 소용이 있을까. 언어가 기호signifiant만으로 확인될 때, 오히려 기의signifie는 더 광폭하게 확장된다. 단어는 이미지를 고정하고, 문장은 이미지를 해석하지만, 불행히도 텍스트는 들이마신 한숨처럼 사라지고, 지워진다. 감각과 감정, 사유와 사물을 시각적으로 표현하는 예술이 텍스트로 읽힌다. 보지 않고, 읽는다.

<Je déborde, je coule vers toi>, 곽기쁨, 2021, 단채널 영상, 6' 29",

<30 .THIRTY> 展, 2023.10.6.~11.26, 성남큐브미술관 기획전시

곽기쁨 작가는 쓰고 흔들며, 흐르고 흡수되어 사라지는 텍스트의 속성을 물이라는 유동적 물질을 통해 보여주고 있다. 물로 은유된 텍스트는 뜨겁게 달궈지고, 차갑게 식고, 녹아 흐물거리거나 미끄러져 유영하는 문자로 형태를 바꿔가며 흐른다. 물은 유동하는 힘 그 자체이다. 그래서 물로 표현된 텍스트는 사유의 범위에 들기 위해, 타인에게 이해되어야 할 어떤 의미가 되기 위해, 지시된 형상을 벗어나 모습을 바꿔가며 스스로 파괴되고 사라진다. 의미를 시각화하는 예술가에게 의미를 지시하는 문자의 파괴는 필연적인 것이 아닐까.

<Fondant au mot>, 곽기쁨, 2021, 단채널 영상, 9' 9".

<30 THIRTY> 展, 2023.10.6.~11.26, 성남큐브미술관 기획전시

https://youtu.be/Xg495FPvr5Y?feature=shared

‘혁명은 텍스트를 다시 쓰는 것’(사사키 아타루/<잘라라, 기도하는 그 손을>)이라고 했다. 결국 주어와 목적어, 서술어를 다르게 쓰기 위해 인간은 피를 흘려가며 싸운다. 선형적 시간 속에서 인간은 필멸하고, 인간에게 체화된 텍스트 또한 인간과 함께, 인간처럼 사라진다. 우리는 빈 서판Tabula Rasa이고 텍스트는 매번 다르게 쓰였다 지워지는 서판 위의 흔적일 뿐이다. 문자는 그 의미를 지시하지만 정확하게 그 의미 자체는 아니다, 그렇기에 문자로 표현된 의미는 내용을 통해 몸으로 들어와 행동과 사유를 낳고 사라진다. 텍스트는 시각적 형태가 아니라 의미의 기호로서 기의를 탈각 한 채 파괴되고 사라진다. 모든 의미는 텍스트가 된다. 오래전 예술이 기록의 의무를 다하고, 예술이 텍스트로서 읽혔던 모든 시간이 그랬다. 그 어떤 장르의 작업이라도 인간에게 이해되기 위해서는 문자의 번역이 필요하다. 쌓을 수 없고, 축적할 수 없으며 영원히 지킬 수 없는 것. 그러나 몸으로 들어오기 위해 스스로 변형되어야만 하는 텍스트. 휘발성의 사유 앞에 변모하는 문자는 묻는다. 예술의 번역은 무엇으로 이루어지는가. 예술은 읽히기 원하는가. 그렇다면 읽는 인간이여, 모든 텍스트의 마지막 필자는 누구인가.