Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

|

HIGHLIGHT

|

21세기에서 역으로 거슬러 찾는 아방가르드 정신성

1) 2020년 ‘아방가르드 정신성’의 필요성

‘아방가르드’라는 용어는 일반적으로 전위적 예술, 급진적인 예술 운동으로 불린다. 아방가르드는 시대를 규정짓는 용어가 아니다. 하나의 이론이나 방법론도 아니고, ‘운동’이라는 모호한 이름으로 불리는 성향 정도일 것이다. 이 글에서는 아방가르드의 운동성, 급진적 성향을 ‘정신성’이라고 규정할 것이다.(1) ‘정신성’은 특정 시대를 타는 개념이 아니기 때문에, 역사를 검토할 때 언제든 아방가르드의 기조를 보였던 시도를 다시 ‘아방가르드적 시도’로 조명할 수 있다. 역사적으로 미술에 큰 전환이 필요했던 시기에는 사회적인 변화가 함께하곤 했다. 사회적인 변화에는 ‘전쟁, 자연재해’와 같은 불행한 역사도 많았지만, 2020년 인류가 겪고 있는 변화는 조금은 그 결이 다르다. 전 지구적 펜데믹으로 인한 장기적 사회 고립이 첫 번째 큰 변화인 한편, 이러한 변화를 AI의 이용과 웹 접근이 매우 용이해진 시대에 맞게 된 것은 예상 밖의 가능케 한다. 두 가지 변화가 맞물린 상황에 큰 전환점이 필요한 이유는 다음과 같다.

하나. 넓게 보면 (전체 사회 모두가 그렇듯) 갑작스럽게 사회가 멈추고 미술계 또한 아예 중단되어 버릴 위기에 처했다. 어떻게든 미술이 지속하기 위해 새로운 방식의 접근이 필요하다.

또 하나. 더 좁게 들여다보면, 미술계에서 인터넷과 웹을 이용한 예술이 시도된 것은 하루 이틀의 일이 아니다. ‘인터넷 아트’라는 용어는 더 이상 신선한 이름이 아니지만, ‘인터넷 아트’ 작업에서 매체를 이용하는 방식은 여전히 ‘새로운 매체 자체의 매력 어필’에 머무르고 있다. 웹 공간의 성격을 이용하는 작업 또한, 물리 공간이 아닌 ‘웹’이라는 단편적인 이분법에 호소하는 수준에 그칠 뿐이다. 이런 작업을 전시할 때는 ‘인터넷 아트를 다시 현실 공간에 그림 걸고 조각을 놓듯 옮겨놓는 안일한 방식’으로 진행되었다. 인터넷 아트나 뉴미디어가 기술을 앞세워 전시장에 들어오게 되자, 회화나 조각과 같은 전통 매체 작업에는 이제 작품의 내용과 상관없이 실제 물질이 주는 ‘쾌’ 하나만을 바라는 실정이다.

‘팬데믹’이라는 공통의 상황 아래, 인류와 예술가는 강제성을 갖고 가상, 웹 공간을 구체화할 기회를 얻었다. 그리고 역설적으로, 실제 공간을 상실한 다음 ‘물리 공간’의 성격에 대해 다시 규정해보게 되었다. 미술의 안팎으로 돌파구가 필요한 시기이다. 긴 미술의 역사 속 진보적인 역사관을 크게 허물었던 ‘아방가르드’는 지금 돌아본다면 ‘정신성’일 것이다. 이 정신성을 짚어보며, ‘질병의 창궐과 기술의 발전’이라는 모순된 변화를 동시에 맞게 된 오늘날 가능한 전환점을 찾을 수 있기를 바란다.

2) A.G(Avant Garde)의 태동과 전개

아방가르드는 완성된 이론이 아닌 ‘이념’으로 불리며, 최초에는 사회적, 정치적인 이념에서 출발해 문화적 이데올로기로 이름이 알려지기 시작했다. 사회에 급진적인 태도를 보이는 일련의 운동 성향을 일컫는 용어는 처음에는 이데올로기, 이후 그룹의 성격이 강한 학파를 거쳐 이제는 흐름의 개념이 강조된 운동으로 자리 잡게 되었다. ‘흐름’이라는 다소 모호한 성격은 특정 시대를 지칭하지 않는다. 따라서 아방가르드가 최초로 시도된 것이 언제냐고 묻는다면 지역적으로, 시대적으로 여러 답안이 나올 수 있다. 다만 이론적으로 아방가르드의 개념이 정리된 것은 어느 정도 비슷한 시기에 이루어지는데, 보통은 1차 세계대전 전후를 가리킨다.

피터 뵈르거는 아방가르드 미술을 정의하며 예술의 발전사를 개괄했다. 그는 예술을 “역사적 유형학”으로 구성하며, 예술 아래 각각 사용 목적, 생산, 수용 세 개의 카테고리를 두어 역사를 정리했다. 뵈르거는 “이 개별 카테고리들이 비동시적으로 발전했다”라고 말하며 예술의 속성을 단선적으로 정리하는 것은 어려움을 시사했다. 그는 ‘예술에서의 자율성’을 찾으려 시도하며 미술사를 세 가지 종류로 다시 구분하였다. 첫째는 중세 이전의 ‘예배적 예술’, 그다음은 루이 14세 때와 같은 ‘궁정 예술’, 그리고 그 이후를 ‘시민예술’로 보았다. 주목해야 할 시기는 마지막 ‘시민 예술기’로, 이 시기는 최초로 미술이 ‘(제작한 사람)자신의 이해를 바탕으로 한 표현’을 시작했던 시기이다. 더 이상 미술은 실용적이거나 종교적인 목적만을 따를 필요가 없었고, 자기표현을 필두로 ‘주관적인 미’를 추구하는 미술이 등장할 수 있었다. ‘유미주의’적 태도가 인정되며 뵈르거는 미술이 최초로 완전한 의미의 자율성을 획득했다고 보았다. 이 시기 예술은 사회 내에서 ‘단일 분과’로 인정되었고, 처음으로 독립된 개념으로 불리기 시작했다. 이 때문에 ‘유미주의’를 통한 자율성의 획득은 동시에 사회로부터 예술을 분리시킨다. 아방가르드가 등장하는 것도 이 지점에서 시작된다.

아방가르드는 앞서 언급했듯 사회에 저항하거나 급진적인 태도를 보이며 한때 이념으로 출발했던 개념이다. 사회가 근대를 향해가며 많은 변화를 겪고 있던 시기 본격적으로 등장한 아방가르디스트들은, 제아무리 예술이 자유를 얻었다 해도 결코 사회를 향한 움직임을 멈출 수는 없었다. 아방가르드가 지적한 시민사회 예술의 자율성은 ‘사회로부터 예술을 유리시키는 것’에 초점을 둔다. 급진적이고, 때론 과격한 변화를 옹호했던 많은 아방가르디스트는 동시에 막시스트이기도 했다. 이들은 계급이 분화하고 부르주아 중심으로 바삐 이전하던 사회를 잠정적으로 옹호하거나, 아무 태도를 취하지 않는 예술의 자율성을 강하게 비판했다. 한편 아방가르디스트의 목적 또한 결국은 ‘자유로운 예술을 추구하는 것’에 있었고, 아이러니하게도 완전한 자유를 얻은 예술은 그들이 꿈꾼 이상과는 맞지 않았다. 결국 아방가르드의 주장은 예술에게 양립할 수 없는 자유를 요구했다는 한계를 맞으며 역사 속으로 들어갔다. ‘강한 움직임’이었지만, 완결되지 않고 소멸한 아방가르드는 ‘운동, 정신성’이라는 미완의 개념으로 남았다. 비록 논리를 견고히 해 완결된 이론이 되지는 못했지만, 오히려 미완으로 남았기 때문일까, 그 정신성을 이어가려는 시도는 이후에도 몇 차례 미술사에서 발견할 수 있었다.

미술 속 아방가르드 정신의 재도전

1) 동시대로 넘어온 A.G 정신의 시도: 사회에 참여하는 미술?

아방가르드는 진보적인 사회관을 떠나서, 미술에 들어올 때 ‘일상에 흠을 낼 수 있다’라는 이유로 사회와 배타적인 위치에 놓인 적이 더러 있었다. 수많은 미술이 아방가르드라는 이름 아래 제적당하거나, 혹은 역사에 남았고 이런 미술은 ‘제도비판 미술’, ‘사회 참여 미술’ 등 다양한 이름을 거쳐 갔다. 오늘날 이들은 ‘공공 미술’의 영역에 포함되는 경우가 많은데, 80년대 미국에서 시도된 어떤 공공 미술을 통해 아방가르드 정신을 계승하려 했던 노력을 볼 수 있었다.

리처드 세라, 〈기울어진 호〉, 뉴욕 연방 광장, 뉴욕, 1981-1989

출처: 조선일보 기사 ‘명화로 보는 논술] 공공의 美인가, 공공의 敵인가’

80년대 말 리처드 세라의 <기울어진 호>가 철거되는 일이 발생했다. <기울어진 호>는 미술이 공동체에 개입해 일종의 경종을 울리려 한 시도였고, 끝내 미술적 실천이 공공의 제도에 고개를 숙인 스캔들로 기억되었다. 광장을 통행하는 일상에 겪는 불편함이 주된 불만 사항이었고, 결국 ‘미술’이 권위를 앞세워 자신의 메시지를 전하기 위해 대중에게 공격적인 개입을 했다는 의견이 우세했다. 이후 ‘기울어진 호 사건’은 본 작업이 남아있지도 않지만, 공공 미술이 대중에게 개입하는 방식을 놓고 ‘새로운 장르 공공 미술’과 그 이전의 공공 미술을 비교하는 방향으로 논의를 발전시키는 데 발판이 되었다. 새로운 장르 공공 미술이 논의되며 결과적으로 미술을 향유할 대상이 되는 대중, 관람자의 지위가 올라갔지만, 논의가 깊어질수록 <기울어진 호>는 관람자와 관계 맺기에 실패한 해프닝으로 간주되었다. <기울어진 호>는 미술이 용인되는 범위를 규정하는 논쟁에 기여했지만, 당시에는 미술로 인정받지 못했고, 이후에는 결국 모더니즘 미술과 같이 권위적이나 사회적 효용은 없는 미술로 여겨지곤 했다.

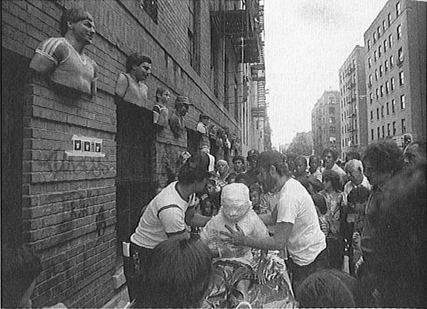

존 에이헌, 레이몬드와 토비, 달리샤, 코레이의 조각으로 구성된 44번 구역 경찰서 건물 앞에 있는 사우스 브롱스 조각 공원의 전경, 설치 당일, 1991

/ 출처: vandalog.com ‘John Ahern’s Bronzes’

1) 21세기 아방가르드를 위한 유토피아, 웹 속의 ‘다른 장소’를 찾아서

(1) ‘아방가르드’를 정신성으로 규명하고 글을 전개함으로서, 필자는 팬데믹 비상상황에서 미술을 이어가야하는 현 인류(예술가)에게 아방가르드 정신성을 요구한다. 미술사를 돌아보면 미술은 여러 차례 위기를 직면했고, 이 글은 그 때마다 사고의 전환으로 이를 해쳐간 태도가 지금 필요함을 촉구하는 일종의 마니페스토이다. (2) 니콜라 부리요는 그의 저서 『관계의 미학』에서 ‘우연적으로 발생하는 순수한 대화가 가능한 관계’인 ‘마이크로 코뮌’ 개념을 제시하며, 미술을 통해 이 관계의 형성 가능성을 제시했다. *참고문헌 1. 레나토 포지올리, 『아방가르드 예술론』, 박상진 역, 문예출판사, 1996 2. 피터 뵈르거, 『아방가르드의 이론』, 최성만 역, 지식을만드는지식, 2013 3. 권미원, 『장소 특정적 미술』, 김인규 외 공역, 현실문화, 2013 4. Peter Burger, “The Negation of the Autonomy of Art by the Avant-garde” in Participation, 2006 5. 서진수 편저, 『단색화 미학을 말하다』, 마로네에북스, 2015 6. 심상용 외 공저, 『한국 미술의 빅뱅: 단색화 열풍에서 이우환 위작까지』, Yellow hunting dog, 2016 7. 미셸 푸코, 〈다른 공간에 대하여〉, The Visual Culture Reader, ed. Nichlas Mizoeff, Routleadge, 1998, 전혜숙 역. 8. 니콜라 부리요, 『관계의 미학』, 서울: 미진사, (2011), |

☆Donation:

Paik’s Video Study - Nam June Paik Art Center

Brea Weinreb - Between Men

Paik’s Video Study

MMCA Symposium : WHAT DO MUSEUMS CONNECT? MUSEUMS IN A POST-PANDEMIC WORLD

Vivian Maier _ {A Hidden Genius: Finding Vivian Maier}

The Alchemy of You and I - Choi Jeong-Hwa

Hu Jieming (胡介鸣) _ The Things 2020

Dream Online

The Power of Fashion Strokes

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture