<시간 밖의 기록자들(Chroniclers, Outside of Time)>

2019.09.11-2020.02.02 부산현대미술관 전시실 3,5

‘포스트메모리(Postmemory)’란 개념은 20세기 후반 들어 가장 주목을 받은 개념 중 하나입니다. 콜롬비아 대학의 Marianne Hirsh가 처음 이론화할 때 이 개념은 부모 세대의 트라우마적 기억-구체적으로 홀로코스트-이 사진이라는 매개를 통해 자녀에게 전승되는 제한적인 의미로 사용되었습니다*. 그러나 이후 다양한 담론 안에서 차용되며, 이후 세대가 이전 세대/타자의 개인적 혹은 공동의 트라우마 기억을 지니게 되는 다양한 체험들을 통칭하는 의미로 확장되었습니다. 포스트메모리가 중요한 이유는 현재 우리가 인류사에 지대한 영향을 끼친 커다란 사건들-세계사에서는 1,2차 세계대전과 홀로코스트 등이 있겠고 한국사에서는 일본의 식민지, 민주화 항쟁 등이 대표적이라고 할 수 있겠죠-을 직접 경험한 세대가 아니기 때문입니다. 체험의 순간에서 빗겨나 있지만 그 역사를 기억하고 그로부터 얻은 깨달음을 통해 더 나은 미래를 만들어야 하는 몫이 우리에게 있는 것이죠.

부산현대미술관의 <시간밖의 기록자들>전은 정확히 이러한 문제의식에 맞닿아 있습니다. 포스트메모리세대(The generation of Post-memory, 전시설명에서는 ‘후-기억세대’로 번역하고 있습니다)의 동시대 예술가들이 기존의 역사서술 방식을 변화하여 개별 혹은 집단의 역사를 현재로 소환해내고 기억하는지를 살펴봅니다. 특히 흥미로운 것은 급격히 발전한 디지털 기술과 다극화된 매체 환경들이 이 서사의 방법적이고 형식적인 차원에 어떻게 반영되었는지를 볼 수 있다는 것입니다. 전시 서문에서 제기 되듯, 기술과 매체의 진화는 기억 저장과 수집, 변용의 물리적 한계들을 상당부분 개선했습니다. 이를 창조적으로 재생산해낼 수 있는 가능성을 높였지요. 그러나 이런 용이함은 동시에 사건에 대한 성찰적인 사유 없이 무분별하게 소비되고 증식할 수 있는 위험도 내재하고 있습니다.

“주목해야 할 점은 디지털 문명 가속화 시대의 매체 환경과 운영 체제 속에서 지식과 정보의 형태, 그 수용 방식이 변화하듯, 역사적 이미지, 자료, 정보 또한 다원화되어 자유자재로 소비되는 과정을 거듭하며 역사적 기억의 양을 무한히 증식시켜 나가는 중이나, 이는 역설적이게도 보다 정교한 역사 쓰기와 읽기의 조건이 되는 대신, 오히려 그것의 불충분함을 드러내고 있다는 것이다. 그렇다면 역사 인식의 질적 변화와 함께, 그 구조가 한층 더 복잡해지고 있는 오늘날의 시대적 상황 속에서 각각의 현대 주체는 역사적 시간성의 차원을 어떻게 마주하고 경험해나가고 있는가?” -전시 소개 중에서

‘구체적인 역사적 경험이 부재하는 곳’에서 시작하는 우리는 ‘역사적 현실성을 재전유하고 감각할 수 밖에 없는 시간 외부에 놓여 있는 존재들’입니다. 따라서 오로지 ‘재현’된 역사의 사건들을 오늘날의 어떤 의미의 자장 안에서 쌓아올려야 할까 하는 문제는 매우 중요해지죠. 전시는 강신대, 김가람, 노재운, 남화연, 호 추 니엔, 요한 루프, 총 6인의 아티스트 작품으로 구성되어 있습니다. 그 중 개인적으로 흥미로웠던 작품들을 소개하고자 합니다.

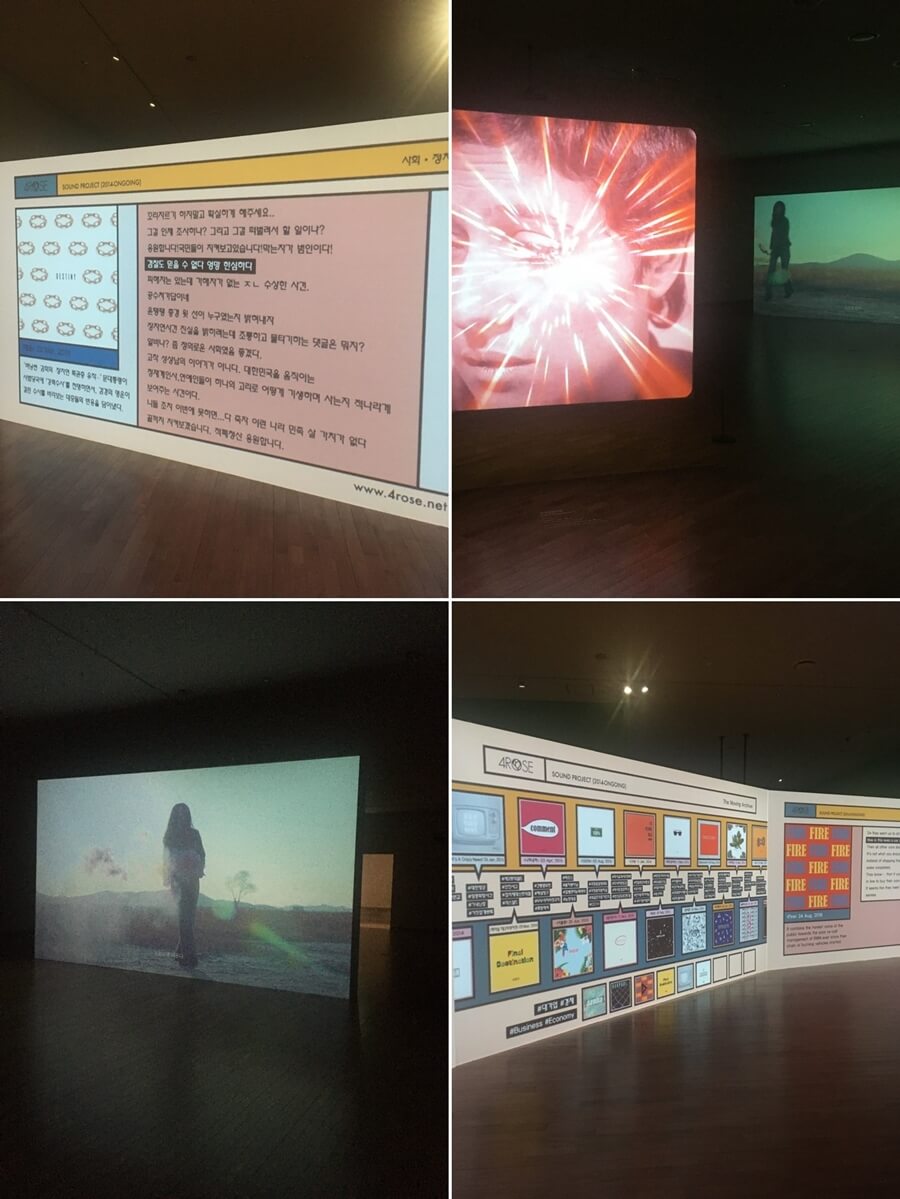

*강신대, <파국에 대처하는 우리들의 자세>, 2016, 싱글 채널 비디오, 사운드, 9분 55초

전시실 3관에 들어서면 가장 먼저 마주하게 되는 작품이 강신대의 <파국에 대처하는 우리들의 자세(Our Attitude in Dealing with The Collapses)>입니다. 커다란 스크린에는 아티스트가 웹 상의 이미지들을 수집하고 조합하여 만든 가상의 슬럼 영상이 떠 있습니다. 그런데 이 영상이 재생되는 도중 갑자기 멈추고 중단되는 (소위 ‘렉’이 걸린다고 하죠!) 사건이 발생합니다. 인지적으로나 감정적으로 이입되던 순간에 제동을 걸고 의도적인 지연을 일으키는 이 영상은 우리가 그동안 시각적 이미지들을 쉽고 편하게 소비하는 태도를 반성하게끔 합니다.

*남화연, <코레앙 109, 2014>, 싱글 채널 비디오, 11분 10초