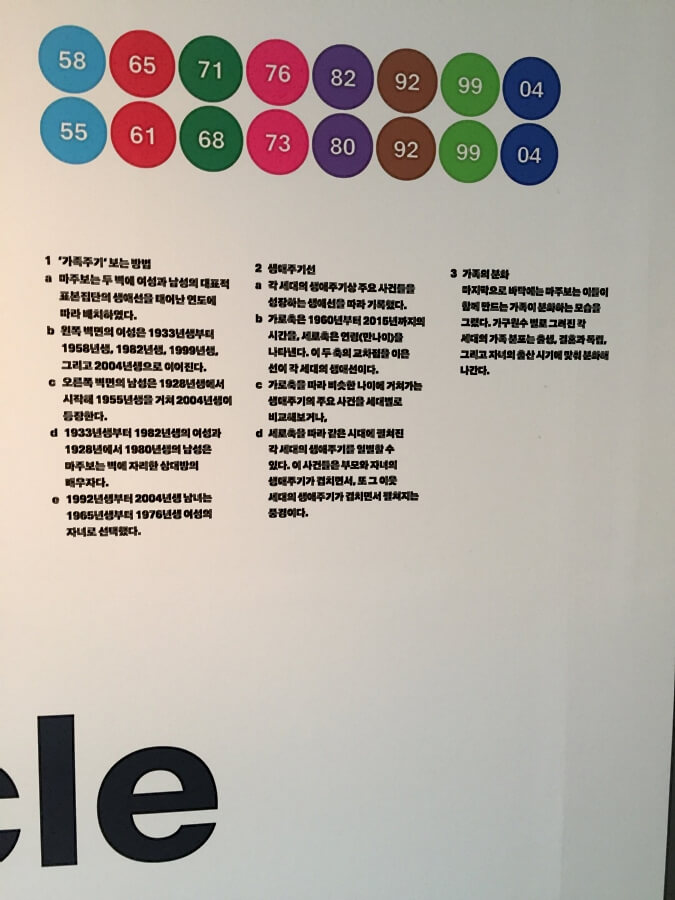

<가족주기> 전경, 옵티컬 레이스, 프린트 설치, 가변크기, 2017

<가족보고서> 展(2017.4.28.~7.9), 경기도미술관)

<2014년에 태운 2015년>, 이창훈, 종이에 흔적, 67X78(X12), 2015

2015 生生化化생생화화 <시간수집자> 展(2015.11.26.~2016.1.24.), 경기도미술관

12개의 액자 속에 수평으로 여덟자리, 수직으로 넷 혹은 다섯 줄을 이루며 짧은 믹대들이 몸을 곧추세우고 있다. 마치 정해진 자리를 지키려는 듯 홀로 선 막대는 총 365개, 12개의 구획으로 나뉘어 3열 종대 열을 맞추고 있다. 달력이다. 일 년을 숫자로 표시하고, 매일을 헤아릴 수 있게 만드는 달력이다. 작가 이창훈은 2014년에 2015년의 달력을 제작했다. 달력의 현실성(매일의 표시로서)을 과거(제작하고 있는 시점, 2014년)에서 미래(다가올 시간, 2015년)를 상상하며 제작한 것이다. 그러나 이 달력은 매일의 시간을 숫자가 아닌 담배를 태운 흔적으로 기록했다.

<2014년에 태운 2015년> 부분, 이창훈, 종이에 흔적, 67X78(X12), 2015

꿈틀대는 벌레처럼, 벌레 먹은 이파리처럼 시간의 자리는 불규칙한 구멍과 그을음으로 존재를 내보이고 있다. 담배 자국들은 그날의 기분(!)에 따라 각기 다른 모양으로 우연한 시간을 표현한다. 시간을 숫자가 아닌 담배 자국으로 경험하게 만든 이유는 담배가 시간을 은유하는 사물이기 때문일까. 연속되는 시간의 쉼표와 마침표로서 제 몸을 살라 없애는 담배가 종이 위에 흔적을 남기려 몸부림치는 동안 작가가 상상한 것은 무엇이었을까.

관람객들은 달력이라는 정보와 함께 당연한 듯 그 속에서 자신만의 “어떤 날”을 찾는다. 그날에 태운 담배가 어떤 무늬를 보이건 그건 그날의 특별함만큼 각별하다. 그것이 우연에 기댄 일상의 의식ritual에 불과하더라도 달력이라는 시간의 고정장치에 적히는 순간, 그날은 유일무이한 날이 된다.

매일 종이 위에 불이 붙은 담배를 올려두는 행위는 지루하고 단순하지만, 지극히 성실한 행위다. 365일이라는 오차 없는 틀 속에서 하루도 거를 수 없는, 조금의 잔꾀도 용납되지 않는 꾸준한 기록. 그런데 성실함의 축적만으로 기록은 예술이 될 수 있을까. 세상의 모든 것이 일정량 이상 모이면 어떤 것이든 예술이 될 수 있는가. 개인의 사적인 일기가 문학이 되고, 휘갈겨 쓴 메모도 예술이 되는가. 인스타의 ‘좋아요’도, 폰 속의 사진들도 예술일까.

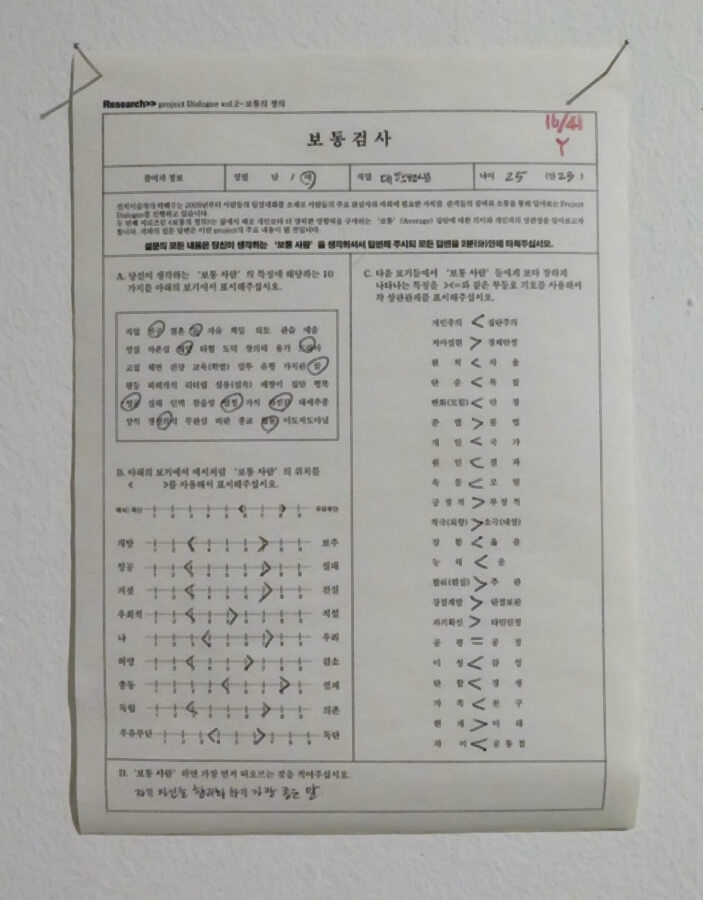

<설문:보통검사 2013~18> 전경, 박혜수, 설문지, 가변설치, 2018

2018 生生化化생생화화 <헤어날 수 없는 Hard-boiled & Toxic> 展 프로젝트 갤러리

2018.12.11.~2019.3.10)

전시장 한복판 탁자 위에 설문지가 놓여있고 벽에는 설문을 마친 종이들이 표본실의 나비처럼 핀에 꽂혀 있다. 잠시 멈춰 물음의 대답과 빈칸을 채우고 나면 벽에 붙어 있는 다량의 설문지들을 들춰 보게 된다. 손이 닿지 않는 높은 곳에서부터 바닥에 얼굴을 붙여야 보이는 아래쪽까지 여러 장소에서 다양한 사람들이 똑같은 질문에 각기 다른 대답을 내놓았다. 그 대답들을 따라 내 생각과 타인의 생각이 비교되고 종합될 즈음, ‘이것도 작품인가?’ 싶은 생각에 머릿속이 복잡해 진다.

<설문:보통검사 2013~18> 부분, 박혜수, 설문지, 가변설치, 2018

몇 해를 거듭해온 설문의 양은 벽면을 가득히 채우고도 여전히 현재 진행 중이다. “평범”에 관한 순간적인 판단을 선택하는 방식으로 질문은 이어진다. 단어를 고르고, 둘 중 하나를 나누다 주관식 답안에 이르면 잠시 숨을 고른다. 정답지라도 맞추듯이 다른 이들의 생각을 들여다보노라면, 질문은 더욱 모호해지고 당연하다 여겼던 생각이 흔들린다. 언어가 반복될수록 낯설어지는 경험처럼, 언어의 의미는 탈각되고 경계는 흐릿해져 형태만 남는다. “평범”과 “특별”이 그저 등을 맞댄 반대말일 뿐인가 의심하게 된다. 의심의 끝은 미처 생각지 못한 자신의 상투성과 관성을 가리키고 있다. 감정이 언어를 타고 형식을 갖춘다. 그런데, 낯설다. 지금도 진행 중인 이 작품은 내 것인가, 작가의 것인가. 쌓여가는 설문지만으로 작품이 가능한 것일까. 매일의 일기예보도, 인구조사나 대선 출구조사도 예술일까?

<가족 주기> 부분, 옵티컬 레이스, 프린트 설치, 가변크기, 2017

색색의 동그라미들이 시간의 방향을 따라 줄을 선다. 각기 다른 색으로 다뤄진 세대마다 삶의 주기에 따라 조건에 상응하는 동그라미의 크기가 달라지고, 마주한 벽이 서로 어울리며 율동감있게 펼쳐진다. 왼쪽 벽은 여성을, 오른쪽 벽은 남성을, 바닥은 사회적 가족 구성원에 대한 시대적 비율을 나타내고 있다. 옵티컬 레이스(김형재, 홍은주 project group)는 인구의 폭발적 증가를 경험한 표본집단(1950년대 생부터 최근까지)을 중심으로 부모세대와 자녀세대를 아우르는 인구집단의 통계와 특징을 화려한 그래픽 작업으로 보여주고 있다. 옵티컬 레이스의 작업은 정보를 빠르고 쉽게, 흥미를 유도하며 시각적인 아름다움뿐만 아니라 내용(contents)과 지식(knowledge)을 함께 전달함으로써 사회 곳곳에 다양하게 적용되고 있는 인포그라픽Infographic 작업이다.

색과 크기, 방향, 위치 등을 통해 흥미롭게 작업 된 작품은 그러나 그것을 단번에 알아듣기가 쉽지는 않다. 형형색색은 눈을 어지럽히고 사방으로 뻗어 나간 그래프들은 아리아드네의 실타래가 되지 못한다. 요약본과 친절한 해석 없이 막연히 들여다보기란 그 복잡함에 기대어 먼저 포기하게 만드는 이유가 될 뿐이다. 방대한 자료들, 어떤 목적 없이 흘러가는 무작위성, 뭔지는 모르겠지만 그렇게 되고야 말았던 불확실성의 확실성, 그리고 결론을 도출할 수 없게 만드는 현란함. 데이터의 과잉이 눈을 가린다.

매일의 기록들이 넘쳐난다. 각자의 다양한 취향이, 시시콜콜하고 사적인 섬세함이 그 모두를 구분 지으며 쌓여간다. 대하소설이 써지지 않는 세대라고 한다. 핍진한 묘사는 지극히 개인적이고 심층을 꿰뚫는 예리함보다는 표피적인 예의 바름을 우러른다. 잦은 불평과 예민함이 지천이지만 거시적인 변환은 일어나지 않는다. 세상의 들보보다 내 손가락의 가시가 더 중요하다. 네 손가락보다 내 손가락이 더 아프기 위해 우리는 계속 각주脚註를 단다. 이미 완성된 문장 뒤에 계속해서 투정과 푸념을 달고 있다. 혁명은 불가능하다.

데이터가 아름답다면, 데이터가 예술이 될 수 있다면 그것은 우리의 경험과 상상이 덧붙여질 때 그러하다. 우리는 상상해야 한다. 예술가가 사랑을 바탕으로 모아 놓은 데이터에 우리의 각주가 달릴 때, 예술은 제 모습을 갖춘다. 데이터에서 분석과 설명을 뽑아내는 일은 사회학자가 할 일이다. 예술가는 그 모두를 모아서 보여주고 우리에게 무엇을 도출해 낼 것인지 기다리며 바라볼 뿐이다. 데이터는 예술가가, 그것으로 상상할 몫은 우리가. 그렇기에 데이터는 아름다울 수도, 예술이 될 수도 있다. 게으름이나 섣부름으로 예술을 망치는 것은 우리 자신이다. 당당한 각주를 달아야 한다, 마지막 퍼즐은 우리가 쥐고 있다. 예술은 협업協業이다.

https://www.youtube.com/watch?v=5N6fB1dj-1M

2019년 올해의 작가상 박혜수 인터뷰

/ 글. youwallsang