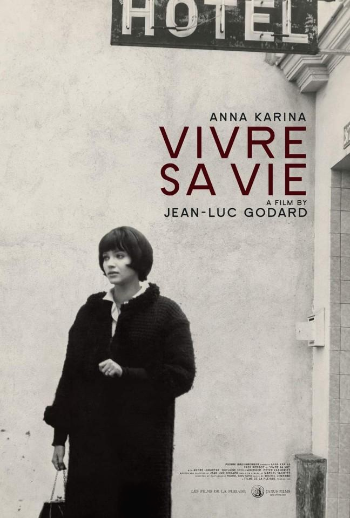

소격 효과로 인한 관찰과 생각 <비브르 사 비>

IL FAUT SE PRÊTER AUX AUTRES ET SE DONNER A SOI - MÊME MONTAIGNE

(당신 몸을 다른 이들에게 잠시 내어줄지언정, 당신 자신은 당신 자신에게 바쳐라 - 몽테뉴)

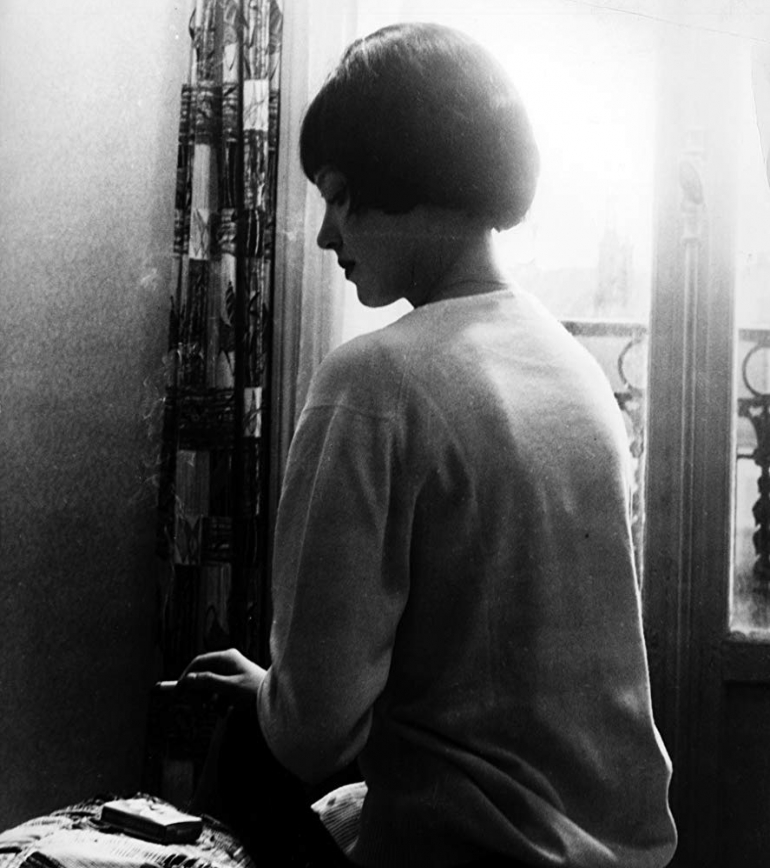

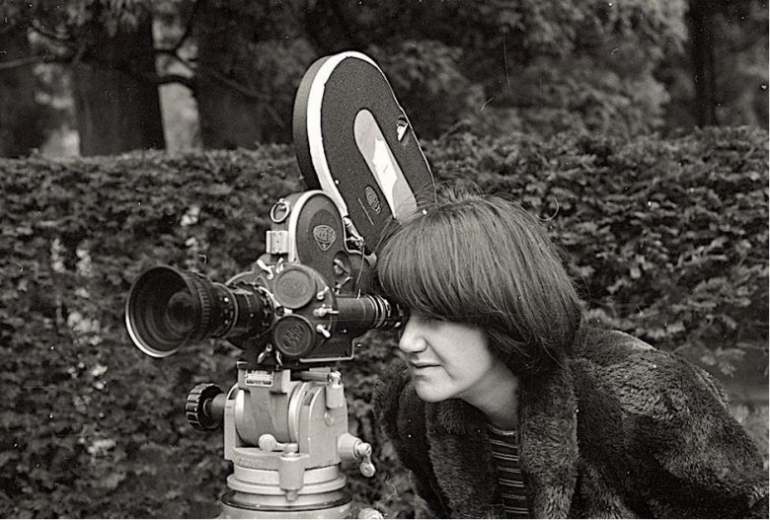

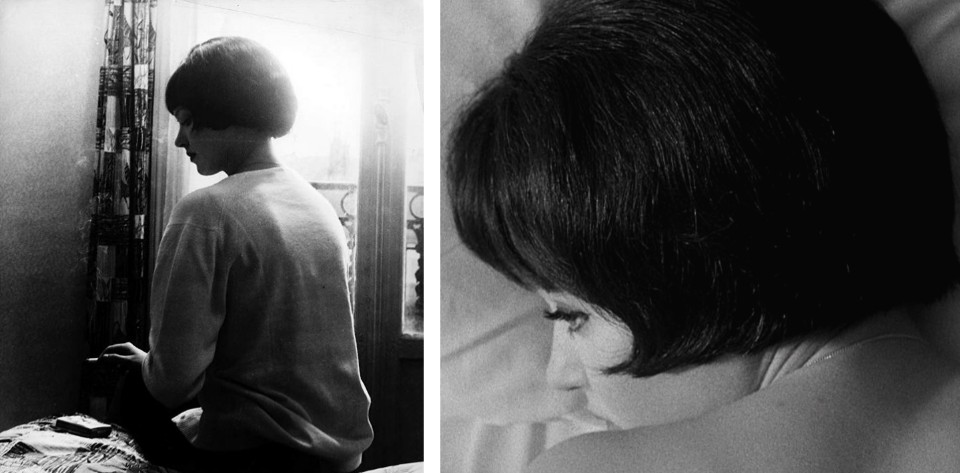

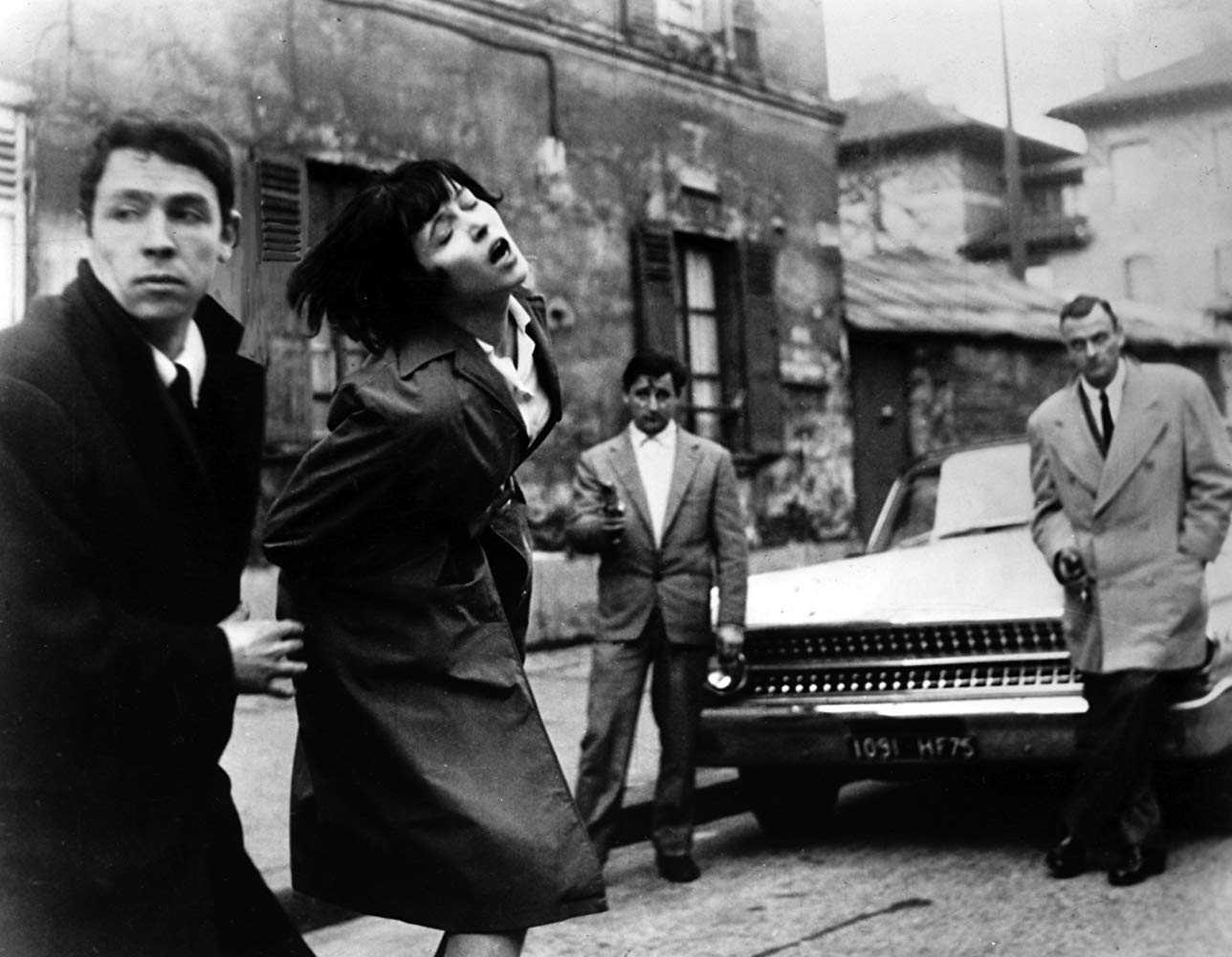

1962년에 제작된 장 뤽 고다르 감독의 <비브르 사 비> (Vivre Sa Vie, 1962)는 베를톨트 브레히트의 서사극 이론에서 영향을 받은 소격 효과(alienation effect)를 본격적으로 도입한 영화이자 가장 성공적인 효과를 거둔 영화로 유명하다. <비브르 사 비>는 각 장에 몰락 혹은 죽음을 암시하는 이미지와 사운드를 배치함으로써 자신의 의지와 상관없이 사회에 의해 몰락하는 한 여인의 삶을 다루지만, 등장인물의 자연스러운 행동과 대화를 단절시키는 다양한 방식을 통해 관객이 등장인물에 동화되는 일을 차단한다. 대신, 이와 같은 소격 효과는 관객과 영화 사이의 거리를 형성하며 관객의 객관적이고 비판적인 관찰을 이끌어내고, 더 나아가 관객 본인의 삶을 자문하도록 유도한다.

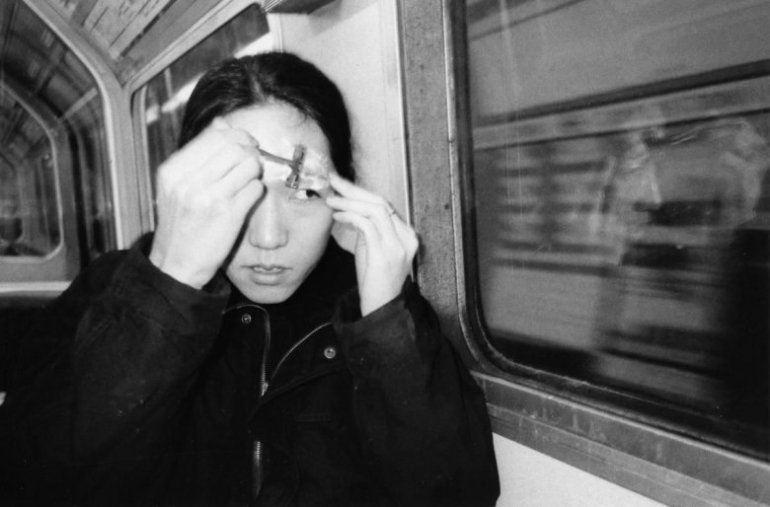

관객의 이성적인 관찰을 유도하기 위해 분절적인 구성뿐만 아니라 전혀 획일적이지 않은 표현 및 전달 방식을 활용한다. 장 뤽 고다르 감독은 허구적인 내용에 진실을 추가하기 위해 시네마 베리떼(cinema verite)적인 경향을 따르는데, 현실을 충실하게 기록하기 위해 일반적으로 롱 테이크(long take)와 딥 포커스(deep focus)를 활용한다. 하지만, 장 뤽 고다르 감독은 딥 포커스 촬영을 배제함으로써 영화라는 매체가 심어주는 환상을 거부한다. 즉, 허구와 다큐멘터리의 결합을 위해 롱 테이크 기법을 유지하는 반면, 딥 포커스 촬영을 과감하게 거부하는 방식을 채택한다. 게다가, 환상을 거부하기 위해 <주말> (Week End, 1967)의 주된 숏 중 하나인 수평 트래킹 숏(lateral tracking shot)이 고안됐다. 카메라가 오로지 수평적으로 움직임으로써 공간의 깊이가 형성되지 않았으며 결국 평면적 화면이 구축된다. 이처럼 영화적 환상이 깨짐으로써 관객은 인물의 대화나 표정을 일정 거리를 유지하며 바라보게 된다.

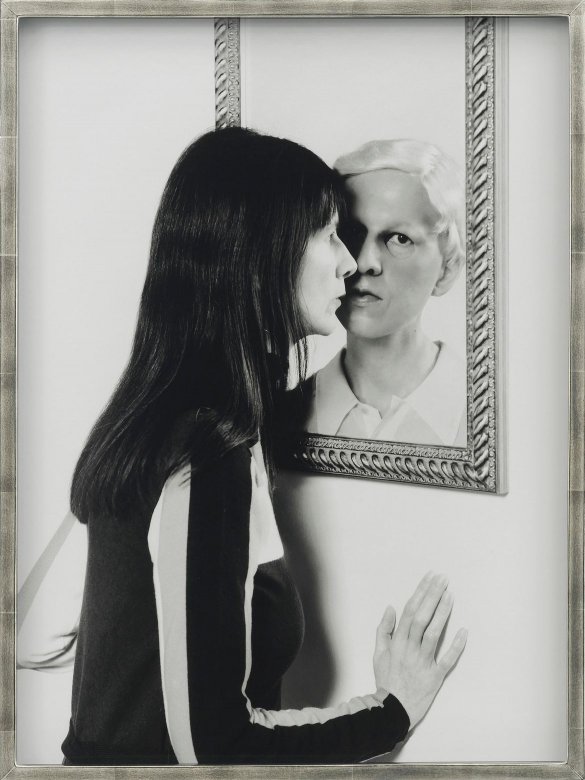

대화 장면의 경우에도 전형적인 숏과 리버스 숏 구성을 무시하는 대신, 아이룸(eye room)이 아예 확보되지 않은 스크린 안(on-screen) 인물의 목소리와 스크린 밖(off-screen) 인물의 목소리의 결합으로 낯선 대화 장면을 만들어낸다. 혹은 숏과 리버스 숏 구성을 따라 하더라도 노인과의 철학적인 담화에서도 알 수 있듯이 두 인물의 시선을 절대로 일치시키지 않음으로써 비극적인 현실 감각을 강화한다. 이뿐만 아니라 비극적인 현실 감각을 이끌어내기 위해 시각과 청각의 불일치를 이용한 장면을 구성한다. 예를 들어, '나나'가 남성과 매춘 관련 이야기를 주고받을 때 대화 장면 대신 파리 전경을 비추는 장면을 삽입함으로써 시청각적 불일치를 완성한다. 그런데, 시청각적 불일치를 효과적으로 이용한 장은 포우의 단편을 인용하는 11장이다. 책으로 청년의 입을 가려 그의 목소리를 내보내는 대신 장 뤽 고다르 감독 본인의 내레이션을 내보냄으로써 '나나'가 밖으로 내몰려지고 남성의 쾌락을 만족하기 위해 희생되는 여성의 사회 속 위치와 시스템의 문제점을 고민하게 만든다.

All images/words © the artist(s) and organization(s)

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture