인간의 이성을 벗겨내며 <더 페이버릿: 여왕의 여자>

인간에 대한 요르고스 란티모스 감독의 반형이상학적 접근

그리스 뉴웨이브를 대표하는 작가주의 감독인 요르고스 란티모스는 매 작품 인간을 어떤 특정 시스템에 가둬놓고 현대사회 속에 숨어있던 인간의 특성을 사유하는 작업을 즐겨한다. <송곳니> (2009)에서는 인간의 성장을, <더 랍스터> (2015)에서는 누군가를 사랑하고 싶은 본성을, 그리고 <킬링 디어> (2017)에서는 가족 자체를 시스템 안에 통제하면서 감춰진 현대인의 실질적인 모습을 끄집어내기 위해 심오하게 접근한다. 제75회 베니스 국제영화제에서 심사위원대상과 볼피컵 여우주연상을 받은 영화 <더 페이버릿: 여왕의 여자> (2018)도 마찬가지로 요르고스 란티모스 감독만의 시스템론에서 벗어나지 않은 작품이다. 물론 전작 <킬링 디어>와 달리 <더 페이버릿: 여왕의 여자>는 인물들에게 감정이 소거된 듯한 톤을 허용하지 않지만, 평균치가 없는 극단적인 목소리 톤을 허용함으로써 인물들의 부자연스러운 언행을 유지한다. 그리고 인간의 이성을 최대한 통제할 뿐만 아니라 인간이라는 존재 자체를 로우 앵글 쇼트(low angle shot)와 와이드 앵글 쇼트(wide angle shot)에 감금함으로써 인간의 동물성을 드러내며 인간은 이성적 동물이라는 규정을 반박하기 시작한다.

모래시계 형태의 집단과 카메라 앵글이 만들어낸 실질적인 궁전

<킬링 디어>는 가족을 일종의 체제를 유지하기 위한 시스템으로 여긴다. 그래서 주인공 '스티븐(콜린 파렐)'의 가족으로부터 혈연의 정을 소거하고 건조하게 그려냄으로써 가족을 피라미드 형태를 닮은 수직적 계층의 집단으로 묘사한다. 이와 달리 <더 페이버릿: 여왕의 여자>는 절대 권력을 지닌 영국의 여왕 '앤(올리비아 콜맨)'을 중심으로 상단부에는 권력의 실세 '사라(레이첼 와이즈)'와 신분 상승을 노리는 몰락한 귀족 가문 출신의 '애비게일(엠마 스톤)'을 배치하고, 하단부에는 '할리(니콜라스 홀트)'를 포함한 권력을 차지하고자 하는 일부 남성 관료들을 배치함으로써 모래시계 형태의 집단을 완성한다. 이들은 철저하게 궁전 안에 묶여있는데, 여기서 궁전은 피사체를 아래에서 올려다보는 로우 앵글과 주요 피사체를 작게 보여주는 대신 주변 배경을 화면에 넓게 등장시키는 와이드 앵글로만 쌓아 올린 추상적인 공간으로 변형된다. 분명 '앤'이 머무르는 궁전은 넓지만, 전반적인 구조와 세부적인 궁전 내부를 보여주지 않는다. 물리적인 공간을 보여주는 대신 로우 앵글과 와이드 앵글을 적극적으로 활용해 인물들의 행동반경을 좁혀가며 답답한 분위기를 만들어내고, 이는 심리적인 공간을 구축하는 작업으로 이어진다.

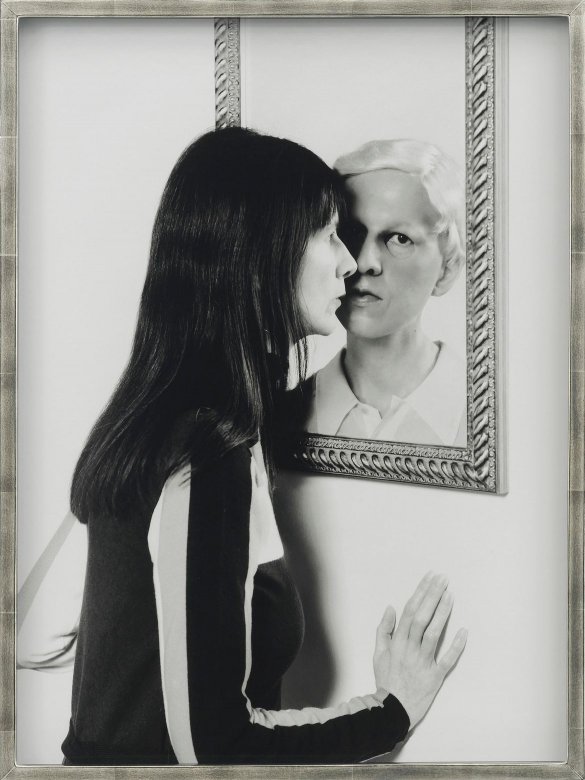

그런데, '앤'을 포함한 극 중 등장인물들이 공간 안에 갇혀 있지만, 요르고스 란티모스 감독은 관객과 인물들 간의 거리를 유지하는데 노력한다. 구체적으로 말하자면, 이성이 철저하게 통제된 이들의 원시적인 동물성을 점차 보여주되 인물의 표정을 명확히 알 수 없게 하는 롱 쇼트(long shot)와 아이룸(eye room)이 전혀 확보되지 않은 쇼트를 중간중간 적절히 활용하면서 관객이 인간의 본질을 이성적 동물이라고 정의 내리는 형이상학적 관점을 비판하고 인간이라는 존재를 주체적으로 탐구하도록 유도한다. 더 나아가, 얼굴을 제외한 모든 주변이 어두운 장면이 종종 쓰이는데, 이 또한 관객의 능동적인 탐구 및 관찰 자세를 이끌어내기 위함과 연관 있다. 여왕의 침실로 가기 위해 어두운 통로를 지날 때나 감정의 양극단을 오고 갈 때마다 인물들의 얼굴은 어둠에 둘러싸인다. 어두워서 얼굴 주변을 명확하게 알 수 없을뿐더러 공간의 깊이를 가늠할 수 없는 순간 관객은 인간성이 곪아 터져 가는 과정을 반추하면서 인간의 동물적 특성을 자주적으로 정리할 수 있게 된다.

All images/words © the artist(s) and organization(s)

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture