사진가의 기억법

카메라를 들고 있다면 숙명과도 같은 일이다. 매 순간을 기록하고 저장하는 일 같은 것은.

구글 캘린더에 지난 날을 채워넣을 때, 머리에 한계가 오면 휴대폰 사진첩을 열어 그날 촬영한 사진이 없는지 뒤적인다.

사진이란 기록은 곧 기억이 되어 자리한다. 휴대폰과 외장하드에는 망각할래야 할 수 없는 빼곡한 시공간이 담겨있다.

그/그녀들의 사진도 마찬가지다. 함께하는 모든 순간이 소중했던 사이에 카메라는 빠질 수 없는 도구였다.

그때의 우리는 훗날 함께 떠올릴 시간을 꿈꾸며 현재를 저장했다.

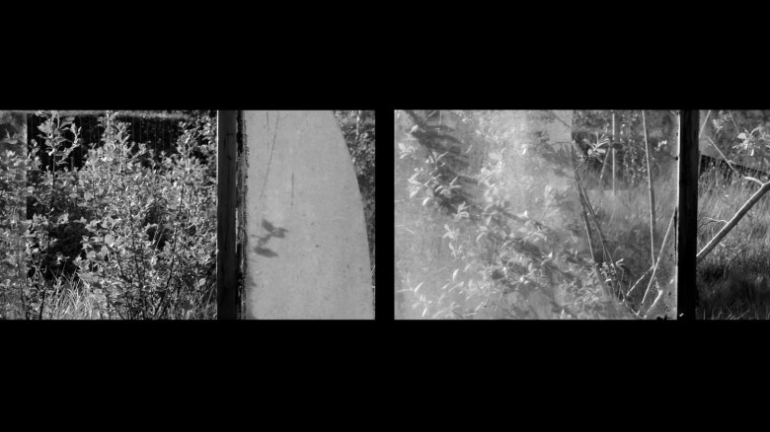

이별은 거짓말처럼 모든 것을 아무 것도 아닌 것으로 만든 후 시간과 함께 그/그녀에 대한 기억은 망각의 길을 걷는다.

하지만 데이터로 빼곡한 사진들은 어느 것 하나 바래지 않고 그대로 남아있다.

더이상 봐줄 이 없는 사진들은 아주 뜬금없이 현재의 구석을 비집고 들어온다.

망각의 길 그 어딘가의 샛길을 둔 사진들은 입구에서 서성이는 사진가를 끄집어 낸다.

열지 말아야할 폴더를 연 어느 새벽, 나 역시 충실히 기록했던 그 시간을 후회했다. 그 사진들은 나를 기억하게 했다.

모든 것이 아무 것인 것처럼. 삭제가 두려웠다. 완전히 망각될 것들이 두려웠다. 인화된 사진들부터 처리하자고 손에 들었지만 방법을 몰랐다.

밀란 쿤데라의 ‘웃음과 망각의 책’은 총애받던 독재자의 측근이 어느날 사진 속에서 지워진 사건으로 시작한다.

사진 속 시공간은 같지만 인위적으로 지워진 인물. 지워냄으로 존재를 부정하고, 기억을 왜곡하는 사건.

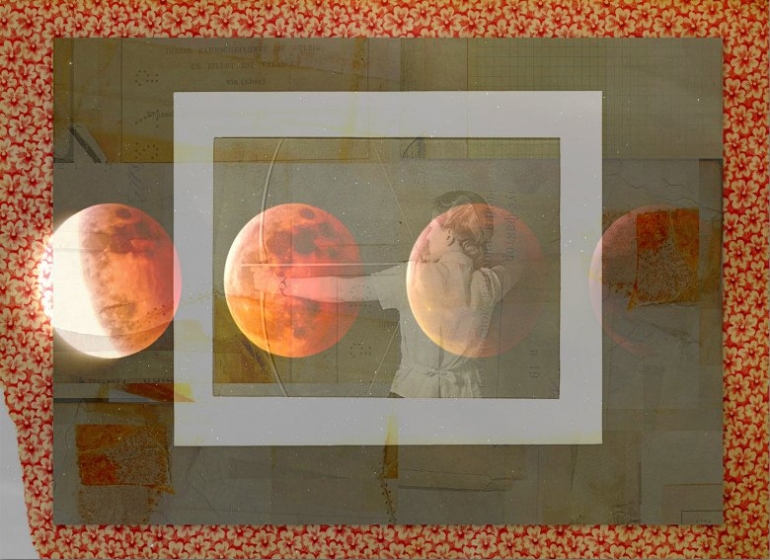

지우개를 들기 시작한 것은 그 책을 읽기 시작하던 무렵이었다.

반신반의했다. 100년도 간다는 글로시 코팅, C 프린트. 10분쯤 밀었을까. 지우개 가루에 옅은 하늘색이 묻어나기 시작했다.

그 길로 한 시간, 두 시간을 계속했다. 하늘색은 완연한 파란색이 되고, 짙은 남색이 되었다가 붉은 색이 강해졌다.

손가락에서 조금씩 고통이 번지기 시작할 때 밝은 노란색이 시작되었다. 시험 삼아 사온 지우개를 모두 다 사용했을 땐 일부분을 제외하곤 원래의 인화지로 돌아간 상태였다.

헤어진 이들과의 사진을 하나씩 꺼내어 지워나갔다. 나만 알 수 있는(혹은 그도 알 수 있는) 작은 흔적만 남긴 채 아무 것도 아닌 인화지로 돌아갔다.

각각의 이미지는 사라지고 파란, 빨간, 노란 지우개 가루만 남았다.

그것들을 모아 관처럼 함께 담았다. 관계에 대한 장례처럼 마지막 지워지기 전까지 사진 속 눈들을 마주치며. 그 기억을 마주하고, 지워내 보냈다.

사진의 기억은 몇 천 분의 일초로 만들어지지만 온전히 지워내는 것은 수십 시간이 걸리는 일이었다.

수십 시간을 마주했지만 지워지고 난 뒤에 어떤 이미지도 남아있지 않았다. 그 망각이 더이상 아깝게 느껴지지 않았고 드디어 그 데이터를 지울 수 있었다.

카메라 대신 지우개를 들고 서성이는 새벽. 나는 이 또한 카메라를 들었던 이의 숙명이라 되내고 있다.

All images/words © the artist(s) and organization(s)

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture