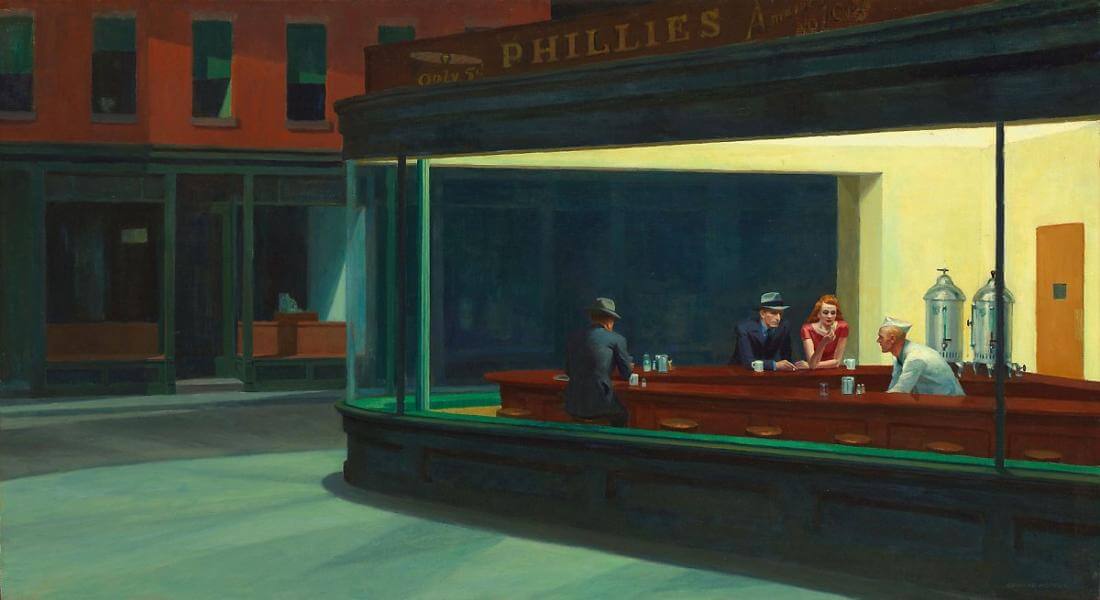

Edward Hopper, Nighthawks, 1942, 출처: Art Institute of Chicago

Edward Hopper, Nighthawks, 1942, 출처: Art Institute of Chicago

영화의 한 장면 같기도 한 그의 그림은 실제로도 1960-70년대 영화 제작자들이나 많은 작가들에게 영향을 미쳤다. 소설의 한 장면 같아 이야기가 어떻게 전개될지 자못 궁금해지기도 하는 그의 묘사는 감정을 가능한 배제하고 작품 밖에서 사건을 서술하는 3인칭의 건조하면서도 신비로운 느낌의 내러티브 같다.

20세기 당시 미국의 시대상을 표현했다고 평가 받는 그의 그림들은 ‘도시화의 소외감’ ‘도시의 고독’ ‘고독한 혹은 외로운 현대인의 모습’ 등의 수식어로 표현되곤 한다. 사람들은 그 적막하고 외로운 풍경에 공감한다고 했다. 인간은 본질적으로 고독감을 느끼기 마련이다. 하지만 시대에 따라 그 고독감의 양상은 미묘하게 다르게 나타난다. 지난 2018년, 약 900만명이 느끼고 있다는 외로움, 고독감을 사회문제로 인식하고 고독부 차관을 임명했다던 영국의 사례를 접한 적이 있다. 외로움은 하루에 담배 15개피 이상을 피는 것과 같은 영향을 미친다고 한다. 그런데 그래서 그 이후에 어떤 전략들과 성과들이 있었는지에 대한 정보는 사실 쉽게 찾기가 어려웠다. 외로움을 사회문제로 인식하는 단계였으나 여전히 인간의 고독감은 유령처럼 공허하게 떠돌고 있는 것 같다. 인간의 본질적인 고독감에 더해 각각의 사회가 가진, 또 다른 문화가(세대별, 젠더별 등) 가진 고독감은 분명 다른 색을 하고 있을 것이다. 에드워드 호퍼의 그림이 보여주는 고독의 풍경과 고독의 색을 시작으로 현대인의 고독 속으로 조금 더 들어가보기로 한다.

우리들은 정말 고독한가?

고독은 보통 사회적인 연결의 부재에서 생긴다고 생각된다. 사람들과의 연결과 소통은 어느 시대에나 중요하게 생각되었고, 결국 오늘날 우리는 누울 수 있는 아주 작은 공간만 있어도 손바닥만한 스마트 폰으로 언제든 타인들과 연결될 수 있는 세상이 구현되었다. 그런데도 왜 사람들은 점점 더 고독해진다는 걸까?

이런 의문으로 접하게 된 자료는 사회학자인 데이비드 리스먼David Riesman의 [고독한 군중, 1950]과, 지그문트 바우먼Zygmunt Bauman의 [고독을 잃어버린 사회, 2012]이다. 데이비드 리스먼은 인구통계학의 인구증가 곡선을 세 단계로 나누어 각 단계에 해당하는 사회가 서로 다른 방식으로 사회적 성격을 형성하게 된다는 점을 기반으로 문제를 바라본다. 이 세 단계에 대해 잠시 살펴보자. 1) 잠재적 고도성장 사회에서는 인간의 사회적 성격을 전통지향형으로 내면화 된다. 2) 과도기적 인구성장 사회에서는 내부지향형으로 3) 초기적 인구 감소사회에서는 타인지향형의 사회가 된다고 분석했다.

타인지향형 사회에 대해서만 우선 살펴보면, 현대 사회는 초기적 인구 감소사회로 볼 수 있으며 현대사회는 의료기술의 발전으로 사망률이 낮고, 무한경쟁 속 경제적인 문제로 출산률도 낮아 인구증가율이 낮은 사회이다. 이런 사회에서는 타인 지향적, 타인 중심적인 사회성격이 형성된다는 것이다.

“타인지향형 인간의 공통점은 개인 지향형의 근원이 동시대 타인들이라는 점이다. 그 타인들이란 자기가 직접 아는 사람일 수도 있고, 친구나 매스미디어를 매개로 하여 간접적으로 알게 된 사람들일 수도 있다. ...

타인지향형 인간이 추구하는 인생목표는 타인들이 인도 하는 대로 바뀐다. 다만 일생토록 변하지 않는 것이 있다면, 그 개인이 이런 식으로 어떤 목표를 이루기 위해 노력한다는 사실과, 그것을 위해 타인들이 퍼뜨리는 신호에 끊임없이 주의를 기울인다는 사실 뿐이다. 이렇듯 타인과의 접촉을 줄곧 유지하는 행위는 철저한 행동상의 순응성을 낳는데, 그것은 전통지향형의 경우처럼 그러한 행동을 거듭 연습함으로써 얻어지는 것이라기 보다는 타인의 행동과 요구에 극도로 민감하게 반응함으로써 저절로 습득되는 것이다. … 그러나 어쨌든 그런 인간형이 타인들의(그것도 선조가 아닌 동시대인들의)동의와 지도를 필요로 하는 것은 매우 특징적이다. 남이 자기를 어떻게 평가할 것인지에 이토록 신경을 쓰는 시대는 지금까지 달리 없었다.

데이비드 리스먼, 고독한 군중, 82page |

- 1) 잠재적 고도성장사회: 일반적으로 출산율이 높고, 인구증가율이 높으며 청년층이 많은 사회를 말한다. 농업 및 농촌경제 사회

- 2) 과도기적 인구증가사회: 출산율이 감소하고 있지만 인구증가율이 여전히 높은 사회를 의미. 가족 규모와 구성에 영향을 미치는 도시화 및 산업화와 같은 사회적, 경제적 변화 경험

- 3) 초기 인구감소사회: 출산율과 사망률이 모두 낮아 인구증가율이 떨어지는 사회.

고독을 잃어버린 사회

폴란드의 사회학자이자 철학자인 지그문트 바우먼Zygmunt Bauman은 2000년대에 세상의 보든 것은 액체처럼 끊임없이 유동하며 변한다는 현대사회의 유동성과 인간의 조건을 분석하는 ‘유동하는 근대’에 대한 개념을 이야기 했다. ‘유동하는 근대’란 기존 근대사회의 작동원리였던 구조나 제도, 도덕 등이 해체되며 개인이 이 유동성과 불확실성으로 불안감 등을 경험하게 되는 사회현상에 대한 이야기이다. 그는 외로움으로부터 끊임없이 도망쳐가는 그 길 위에서 생각을 집중하게 하고, 성찰하며 좀 더 신중한 인간끼리의 의사소통의 의미와 기반을 마련할 수 있는 고독을 누릴 수 있는 기회를 놓쳐버리고 있다고 진단했다.

이 두 자료를 통해 현대사회에서 개인들이 고독감을 느끼는 현상에 접점이 생겼다. 사람들은 늘 타인의 기대와 무한경쟁 속에서 타인의 가치, 타인의 요구와 기대에 영향을 받으며 맞추어 살아가고 있는 것이다. 더불어 외로움으로부터 도망치기 위해 다른 세상과 수시로 연결되며 개인의 공간의 영역은 좁아지고, 타인에게 영향을 받는 영역이 넓어지며 오히려 사람들은 자유롭지 않다고 느끼기 시작했던 것이다.

아이러니하게도 현대인의 고독은 이 자유에의 욕망과도 밀접한 연결성이 있었다.

인간들간의 상호작용은 양면적인 가치가 있다. 편안하면서도 즐겁지만 동전의 양면처럼 아주 성가시기도 하고 온갖 위험으로 가득 차 있다. 사람들은 외로움을 고통스럽게 느끼면서도, 언제든 귀찮은 군중들 밖으로 빠져나갈 수 있는 가상 세계로 빠져들 수 밖에 없었던 것은 아닐까. 고독과 외로움을 두려워하지만, 또 한편 타인에게 침해받지 않을 자유를 갈망하면서 결국 각자 자신의 보호막 속에 갇히기 시작한 것이다. (참고: 지그문트 바우먼, 고독을 잃어버린 시간)

호퍼의 그림 속으로

Edward Hopper, A Woman in the Sun, 1961 출처: Whitney Museum of American Art, New York

Edward Hopper, Automat, 1927 출처: Des Moines Art Center Permanent Collections

Edward Hopper , Chair Car, 1965 출처: WikiArt.org

Edward Hopper. Night Windows. 1928 출처: MoMA

호퍼는 내향적인 사람이었다고 한다. 그는 사람들과 어울리는 대신 뉴욕을, 사람들을, 내면을 관찰했고 그렸다. 그는 자신의 작품에 대해서 이야기하기를 꺼려했다고 하는데, 훌륭한 예술은 화가의 정신세계를 표출하는 것이라 강조하면서도 어떤 심리적 효과나 의미에 대해서는 언급하기를 싫어하며 오히려 부정했다고도 했다. 이 대목에서 관찰하는 자의 관찰 당하고 싶지 않은 심리가 보여 살짝 삐딱해지는 마음이 올라오긴 하지만, 어쨌건 그는 20세기 뉴욕의 건물과 거리와 사람을 거리(심리적 경계)를 두고 바라본다.

호퍼의 그림이 사실주의로 분류되긴 하지만, 현실과 호퍼의 머릿속에 있는 광경은 혼합되어 있다. 그는 매우 치밀한 성격이었던 것으로 보이는데, 꽤 오랜 시간 전체 광경을 머릿속에서 구상하고, 수 십장의 스케치를 통해 상황과 구도를 완전히 결정한 후에야 붓을 들었다고 한다. 실제 모델과 실제 배경을 그리지만 마치 영화의 한 장면 같이 화가의 머릿속에서 연출된 가상의 공간인 것이다.

또한 그는 그림을 그릴 기분이 나지 않을 때는 일주일 이상 영화를 보러 간다고 말할 정도로 영화를 좋아했다고도 하는데, 호퍼의 그림 속에 자주 등장하는 창문은 어쩌면 영화의 스크린 같은 역할을 하고 있는 셈이다. 영화를 보는 관객은 영화를 어떻게 볼까? 잠시 생각해 보면 영화의 등장인물의 상황이나 등장인물의 내면에 내 일처럼 동화되는 일은 드물다. 어쩌면 약간은 관찰하는 관음증적인 시선으로 타인의 드라마를 ‘구경’하는 것에 좀 더 가깝지 않을까. 그런 지점에서 보면 수많은 SNS사진과 짧은 영상들을 통해, OTT에서 쏟아지는 수많은 영화와 드라마를 통해, 그저 빨리빨리 남의 일상을 구경하는 것이 점점 습관화 되어가고 있는 현대인들에게는 타인의 감정과 상황에 대한 집중력 있고 깊이 있는 이해보다는 관찰과 재빠른 판단, 또 이를 통해 재관찰되는 자기자신을 숨기기 위해 가면을 쓰고, 의도치 않게 자기 자신 안에 갇혀 버리는 고독화 현상은 어쩌면 당연한 수순이 아닐까.

Edward Hopper, Seven A.M. , 1948 출처Whitney Museum of American Art, New York

고독 속으로…

인류학자인 그레고리 베이트슨(Gregory Bateson)은 “마음의 생태학Ecology of Mind”에서 개인의 마음은 육체에만 국한되지 않고 환경과의 관계와 상호작용 속에 존재한다고 했다. 이러한 상호작용은 끊임없이 진화하고 역동적인 자극에 반응하는 더 큰 마음을 만드는데, 예술은 대상과 주체 사이에 다양한 교란을 일으키며 우리의 고정된 의식(억제되고 왜곡된 인간의 욕망과 감정)을 허무는 기회를 제공함으로써 자신과 환경에 대한 다층적인 접근을 통해 습관적으로 생각하고 행동하는 방식에서 벗어나 긍정적인 변화와 성장으로 전환시킬 수 있다고 했다. (참고: 박윤조, 2020)

그러니 호퍼의 그림을 또 다시 재핑zapping(리모콘으로 채널을 빠르게 변경하는 행위를 뜻하며, 흥미로운 것을 찾기 위해 뉴스기사나 소셜미디어 게시물과 같은 콘텐츠를 빠르게 탐색하는 행위를 의미하기도 한다.) 하기 보다 그 속으로, 그 고독 속으로 한번 들어가 보자. 그렇게 기꺼이 나의 고독과 침묵을 마주해보는 건 어떨까. 유동하는 무한경쟁 사회 속에서 의도치 않게 상처 받아 너덜 너덜해진 나 자신을 살피고 돌보며, 자신이 가진 고독감과 타인이 느끼는 고독감을 좀 더 이해하며 세상과 조금 더 의미 있고 건강하게 소통해나가는 법을 생각해 볼 수 있었으면 좋겠다.