“그 어떤 장면도 우연히 만들어지지 않는다. 빛도, 어둠도, 언제나 어둠은 빛을 기다린다.”

-마리오 쟈코멜리(Mario Giacomelli)-

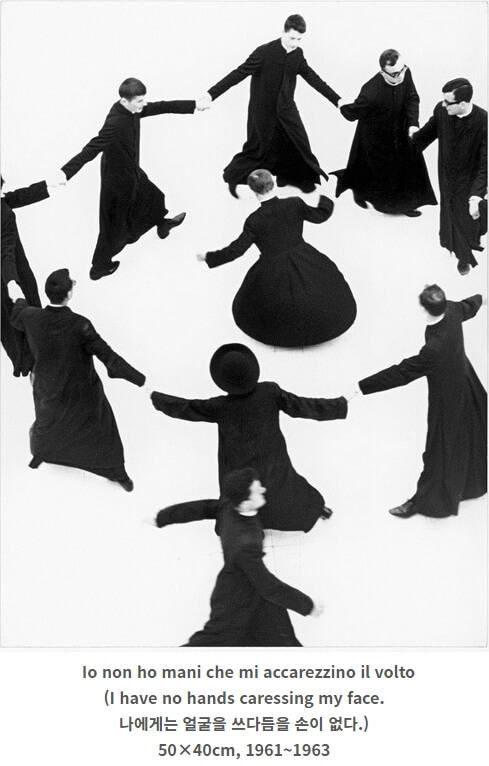

쟈코멜리와 나눈 생전의 마지막 인터뷰에서 했던 말이다. 위의 문장 속에서 그가 평생 고민했던 것은 삶과 죽음의 연결고리가 아닐지 모르겠다. 삶과 죽음, 빛과 어둠은 그 강렬함은 흑백의 강렬한 대비에서 그의 스타일을 엿볼수 있다. 그의 사진에는 중간 톤이 거의 없다. 검은 수도복을 입고 눈싸움을 하는 젊은 사제를 담은 ‘나에게는 얼굴을 쓰다음을 손이 없다’(Io non ho mani che mi accarezzino il volto)에서 보듯이 그의 조형성과 추상성은 흑과 백이 만들어낸 삶과 죽음의 상징이다. 어찌보면 다소 음울하고 불안하게 보일 수도 있지만, 그 이면에는 웃음이 숨겨져 있다.

아홉 살에 갑작스럽게 맞은 아버지의 죽음, 가족의 생계를 위해 요양병원에서 세탁일을 하는 어머니. 유년시절 그가 어머니가 일하던 요양병원에서 자주 보았던 죽음과 환자들의 공포와 슬픔은 자코멜리의 중요한 작업이었다. 훗날 그는 이 작업에 이탈리아의 유명한 시인 체자레 파베제(Cesare Pavese, 1908∼1950)의 시에서 빌어와 ‘죽음이 찾아와 너의 눈을 앗아가리라’(Verra la morte e avra i tuoi occhi)라는 제목을 붙였다고 한다.

춤추는 사제들을 다룬 그의 작품은 <나에게는 얼굴을 쓰다듬을 손이 없다>로 제목이 붙여져 있다. 이것은 시인이자 수필가이기도 했던 다비드 마리아 투롤도(David Maria Turoldo, 1916∼1992) 신부의 시집에서 따온 제목이다. 본래 다비드 마리아 투롤도 신부가 썼던 「나는 손이 없습니다」(1948)라는 시의 내용은 성직자의 길을 걷는 젊은 사제의 두려움을 다뤘으나, 쟈코멜리는 역설적으로 <나에게는 얼굴을 쓰다듬을 손이 없다>라는 작업을 통해 모든 근심과 두려움을 내려놓은 사제들의 모습만을 다루고 있다. 훗날 자코멜리는 “두려움을 지닌 수사들의 모습은 마음속 필름에만 담았다”고 고백한다. 사진가의 따뜻한 시선이 느껴진다.

어린 시절부터 습작을 즐길 만큼 스스로가 시를 사랑했던 마리오 쟈코멜리는 시에서 영감을 받거나 시구를 그대로 옮겨와 작품 제목으로 삼았다. 말년에 그는 ‘그것은 그것이었을 뿐이었다’는 말로 이러한 표현조차도 덧없는 것이라고 후회했지만, 늘 시처럼 읽히는 사진을 찍고, 사진을 떠올리게 만드는 시를 짓고자 노력했다고 한다. 시는 이미지를 환기시키며 이미지는 시를 환기시킨다.

노년에는 기존의 작업들을 합성함으로써 새로운 연작을 만드는 일에도 몰두했으며, 연출 기법을 통해 꿈에서 마주쳤던 환영들을 사진으로 재현해내는 작업에도 공을 들였다. 그가 세상을 떠나는 마지막 해까지 붙들고 있던 <이 기억을 이야기하고 싶다>라는 제목의 작품에서 그는 마치 아버지 곁으로 돌아가려는 듯 아버지를 상징하는 가면을 옆에 두고서 모자를 들어 인사를 하고 있다.

“왜? 각기 다른 도로를 굴러가는 바퀴들

모두 삶의 의미를 찾고 있다.

너는 고통 속에서 희망을 구하고

기쁨인 줄 알았던 것은 입 안에 쓴맛을 남긴다.

거기에 삶이 있을지도 모른다.

사람들의 고통이 너무나 커서

그 모두를 경험하기에는 이 세상의 생애로도 시간이 부족한 그곳에.”

-마리오 쟈코멜리(Mario Giacomelli)-