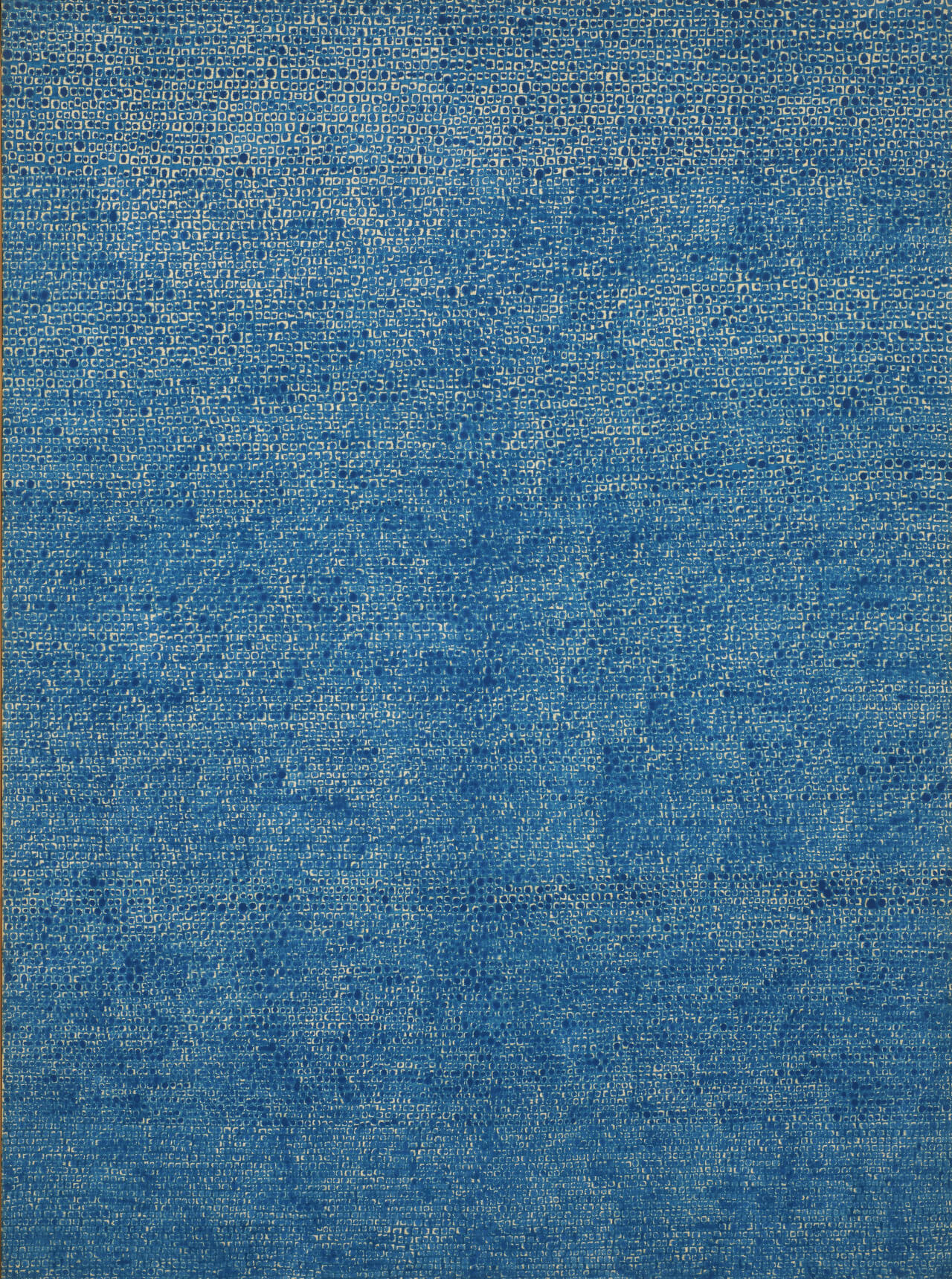

김환기,<어디서 무엇이 되어 다시 만나랴> 연작, 1970.

저렇게 많은 중에서

별 하나가 나를 내려다 본다.

이렇게 많은 사람 중에서

그 별 하나를 쳐다본다.

밤이 깊을수록

별은 밝음 속에 사라지고

나는 어둠 속에 사라진다.

이렇게 정다운

너 하나 나 하나는 어디서 무엇이 되어

다시 만나랴

김광섭_<저녁에>

김환기 화백은 뉴욕에 머무르던 1969년, 친구인 시인 김광섭이 세상을 떠났다는 소식을 접하게 된다. 그는 김광섭의 시 “저녁에”의 마지막 구절, ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’ 라는 문장을 작업 제목으로, 그리움을 푸른 점으로 한 점 한 점 새겨 넣은 연작을 그려내었다. 시에서 ‘별 하나’는 화자에게 특별한 대상이었던 누군가이고, 화자는 ‘이렇게 많은 사람 중에서’ 한 명이다. ‘너’와 ‘나’는 각각 하늘과 땅에 존재하기 때문에 함께 할 수 없는 존재임을 의미한다. 별은 밝음 속에 사라지고 화자는 어둠속에서 사라진다. 어둠과 밝음은 양극단이지만, 영원의 긴 흐름 속에서 볼 때에, 둘은 모두 ‘사라진다’는 공통점을 지니고 있다. 시의 마지막 구절 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’ 라는 문장은, 너와 내가 다시 만날 수 있다는 가능성을 품고 있다. 생과 사는 직선의 흐름에 있지 않고 끊이지 않는 원형 궤도 위에 있어, 우리가 잃은 소중한 존재들을 언젠가는 다시 만날 수 있을 것이라는 소망이 느껴진다.

<어디서 무엇이 되어 다시 만나랴> 전시 포스터

지난 10월 25일부터 31일까지, 서울 망원동에서 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴> 라는 제목으로 진행되었던 전시가 있다. 류지원, 백승렬, 전예진, 김본, 강성훈 5명의 작가로 이루어진 그룹 TAJ Seoul이 위의 시에서 발견한 삶, 우연과 인연, 상실에 대해 이야기하고자 했다. 우리가 어떤 것을 마주하는 것뿐만 아니라 잃는 것까지 사랑의 가치로 해석하고 상실의 대상을 재회의 가능성을 품은 대상으로 전환하여 바라보고자 하였다.

Taj Seoul

TAJ Seoul에 대해 간단히 설명하자면, 사운드, 페인팅, 그래픽 디자인 분야에 속해있는 5인의 작가로 이루어진 그룹으로, 종합예술 전시를 하고 있다. TAJ는 他(다를 타) 地 (땅 지) 즉, ‘다른 지방이나 지역’을 뜻하는데, 그룹에 속한 각 작가들은 어디에 있어도 그곳에 각자가 없는 기분을 느껴 타지라는 그룹명으로 활동하게 되었다고 한다. 전시를 관람하며 각자가 어떤 곳에 있어도 그곳에 없다고 느끼는 까닭이, 육체가 있는 곳에 정신이 온전히 머물러 있지 않음을 느끼는 탓일까 하는 생각이 들었다. 육체는 현재에 머물러 있지만, 정신은 상실의 대상과 함께했던 과거 혹은 생과 사의 초월적 궤도 위에서 만나게 될 미래에 있기 때문에 정신과 육체가 분리되어 느껴지는 것이 아닐까.

전시 전경

전시장에 들어서면, 적색 조명 속에 각 작가의 작업이 벽면에 설치되어 있고 중앙에는 병풍이 펼쳐져 있다. 보통 전시장에 들어서면, 흰색 혹은 주광색 조명이 설치되어 있다. 하지만 이 전시에는 적색 조명이 설치되어 있었는데, 분위기가 무겁고 차분했다. 병풍의 앞과 뒤에는 각각 다른 작가의 그림이 그려져 있다. 병풍은 평소에는 바람을 막거나 무엇을 가리기 위해, 혹은 장식용으로 사용된다. 또한, 잔치나 제사를 지낼 때 뒤쪽에 펴 놓는 경우가 많다.

병풍의 특징 중 흥미로운 점은, 보통 앞면은 잔치 때에 사용되고 뒷면은 제사 때에 사용되었다는 점이다. 생을 살아가는 중에 있는 좋은 일인 ‘잔치’와, 생이 끝나고 난 뒤 죽음을 기리기 위한 의식인 ‘제사’때 사용되는 것이 같은 물건이라는 점이 오묘하고 흥미롭다. 양극에 놓여 있는 듯한 ‘생과 사’가 공존하는 물건인 것이다. 타지 서울은 이 점에 착안하여, 양 극에 있는 ‘생과 사’가 사실은 양극에 있는 것이 아니라 사실은 공존하고 있음을 이야기하고자 한다. 또한, 관람객은 병풍을 중심에 두고 그 주위를 돌며 작품을 보게 되는데, 관람객의 발자취는 타원형을 그리게 된다. 어쩌면, 삶의 흐름이 직선이 아니라 원형의 굴레 안에 있음을 암묵적으로 발견할 수 있게 되는 동선이 아닐까.

전시 마지막 날 진행된 파티

또한 전시 마지막 날에는 피날레와 같이 공연과 파티가 진행되었다. 위에 쓰인 전시에 대한 이야기를 읽다가, ‘파티’라는 단어를 보고 의아하다는 생각이 들지도 모른다. 하지만 작가는 ‘세상이 슬픈 일이 많다고 해서 계속 슬퍼하며 살아갈 수 없다.’고 말한다. 즉, 우리의 삶을 고통과 행복이 공존하는 병풍에 빗대어 바라본 것이다. 이번 전시에서 그려진 것들이 어떤 존재에 대한 상실로 인한 고통이라면, 이 전시는 타지 서울이 기획한 파티에 의해 온전한 의미를 갖게 된다. 우리의 삶이 중심에 놓인 병풍과 같다면, 삶을 살아 내는 것은 중심을 따라 걷는 일이지 않을까 싶다. 타지 서울의 전시는 우리가 걸어갈 길은 직선이 아니라 원형의 궤도임을 알려준다. 삶에서 비극 혹은 슬픔만이 지속된다면 그것은, 우리가 병풍의 뒤편을 걸어가고 있기 때문일 것이다. 조금 더 앞으로 나아가 옆으로 돌아 걸어가면 병풍의 앞면, 행복과 환희가 기다리고 있을 것이다.