전시 《으스스》가 여름을 노린 건 이런 맥락이 작용한다. 다만 위에서 언급한 영화나 TV 프로그램과 다른 점이라고 한다면, ‘으스스’라는 감각 그 자체에 집중한다는 것이다. 관객이 느끼는 감각과 그 감각 이후에 찾아오는 것들에 집중한다. 전시는 두 가지 방향으로 진행된다. 양유연 작가와 최수련 작가, 두 작가의 작품이 각각 감각의 근경과 원경을 대표하며 전시의 균형을 잡는다. 나는 두 작가의 작품은 각각 ‘불안한 상상력’과 ‘근원적인 공포’라고 기록했다. 우리에게 가깝고도 먼 ‘으스스’의 관한 이야기 전시 《으스스》다.

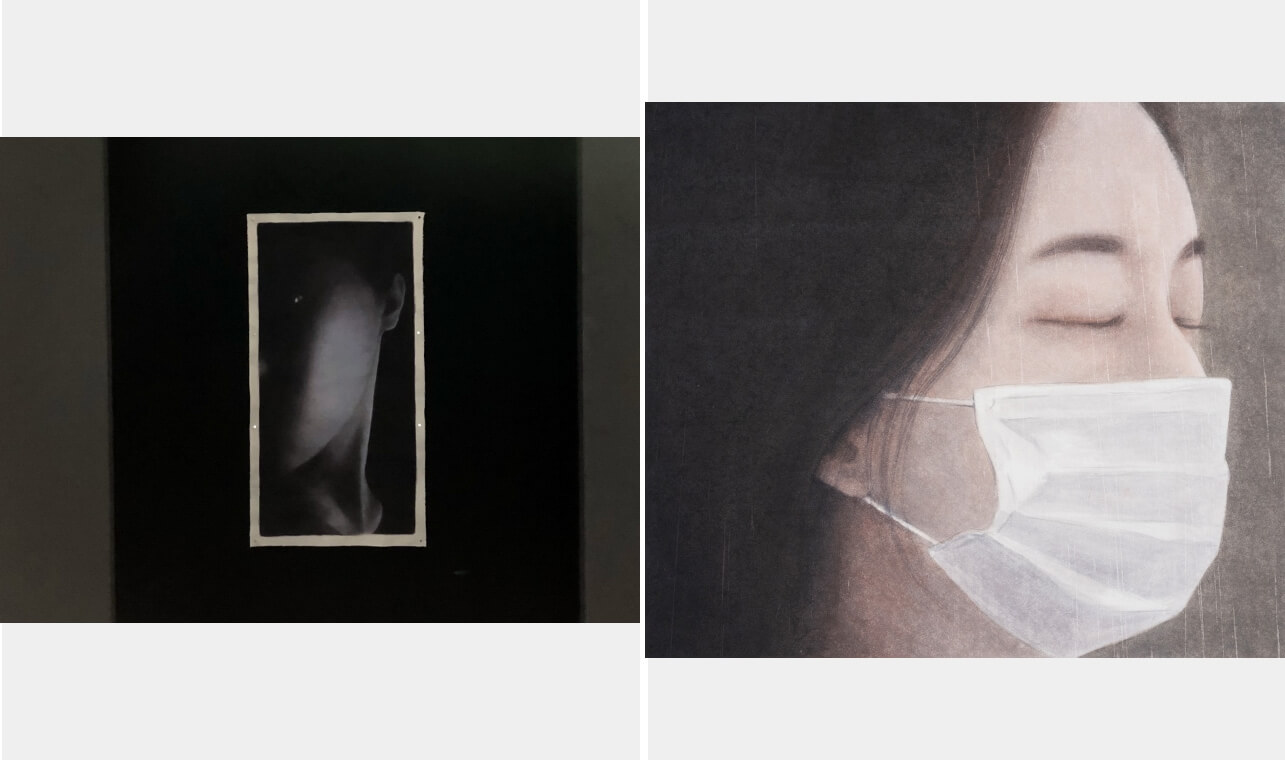

<양유연, 슬픔을 융털처럼, 2013> <양유연, 상처1, 2012> <양유연, 여름흔적, 2014>

양유연 작가의 작품은 지극히 현실적이다. 막연한 귀신이나, 괴상한 생물체, 괴담 등의 공포가 아닌 사람에 대한 공포를 다룬다. 가령 이런 식이다. <여름 흔적>은 살갗에 난 상처를 보여준다. 앞선 작품 <상처1>과 <슬픔을 융털처럼>과 연결 지어 볼 때 폭력에 의한 것임은 어렵지 않게 알 수 있다. <슬픔을 융털처럼>에서 느껴지는 불안감은 <상처1>의 얼룩진 손으로 이어지면서 좀 더 구체화 되고 <여름 흔적>에 다다라서 현실이 된다. 독립적인 3개의 작품이 이어져 하나의 불쾌하고도 불안한 상상력을 자극할 때, 그리고 그것이 지극히 현실적임을 알았을 때 작품은 말 그대로 ‘으스스’함을 선사한다.

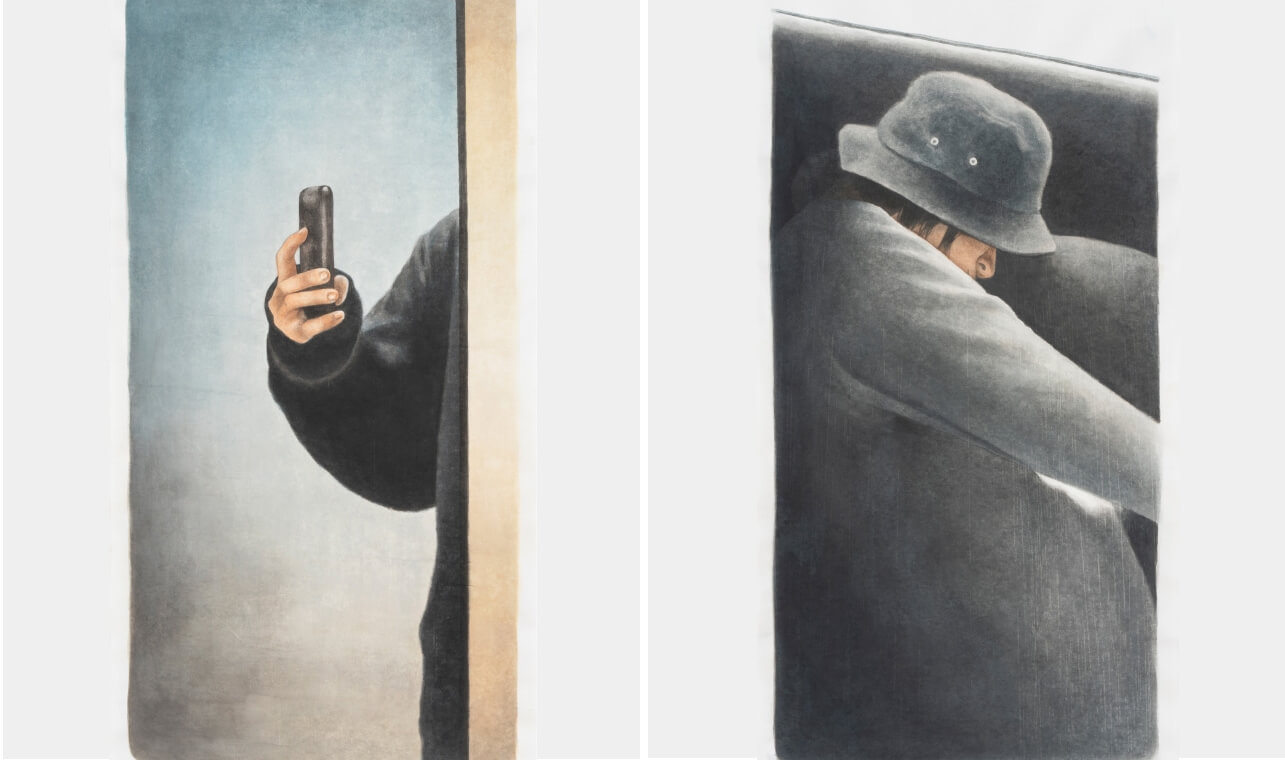

<양유연, Dimmer, 2021> <양유연, 무제1, 2021>

<양유연, Peeping Tom, 2020> <양유연, 여독, 2020>

유기적으로 연결된 작품의 흐름은 개인적인 경험에 그치지 않는다. 사회적으로 문제가 되고 이슈가 되는 ‘스토킹’, ‘몰카’ 등의 문제를 단순히 사실을 적시하는 것보다 더 효과적으로 전달한다. <Dimmer>의 경우 어두침침한 방에서 <무제1>을 훔쳐보는 구도를 가진다. <peeping tom>과 <여독>의 관계는 더 직접적이다. 이렇게 유기적으로 연결된 작품들의 의도를 알아채는 과정은 어렵지 않으나, 문제는 그다음에 찾아오는 상상력을 관객 스스로 감당해야 한다는 것이다. 지극히 개인적인 것이 지극히 보편적인 것으로 나아가는 과정을 상상하고 이해하는 과정에서 우리는 말 그대로 귀신이라 무서운 게 아니라 사람이라 무섭다는 말을 절로 이해하게 될 것이다. 그야말로 ‘으스스’함이다.

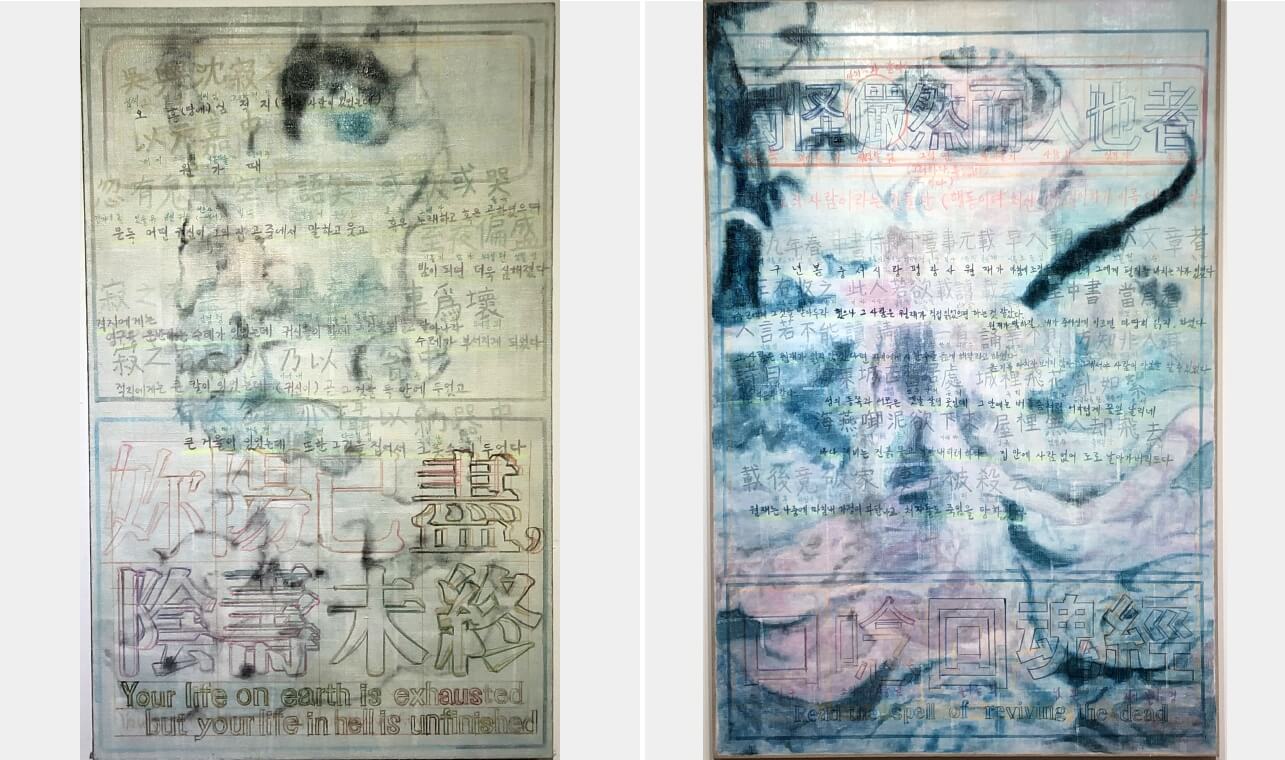

<최수련, 구름귀신, 2021> <최수련, 무제, 2021>

그에 반해 최수련 작가의 작품은 우리가 흔히 말하는 ‘으스스’에 가깝다. 내가 직접 겪을 수도 있다는 현실적인 공포나 불안감 대신 근원적인 공포에 가깝다. 작품에 사용된 ‘귀신’, ‘인과응보’, ‘원한’ 등의 단어들만 보더라도 우리가 익히 들어온 종류의 것임을 알 수 있다. 그런 의미에서 최수련 작가의 작품은 일종의 선전 포스터 같은 힘을 가진다. 익숙한 것을 더 효과적으로 전달하기 위해 배경, 필체 모두 이야기와 가장 잘 어울리는 것을 사용했다.

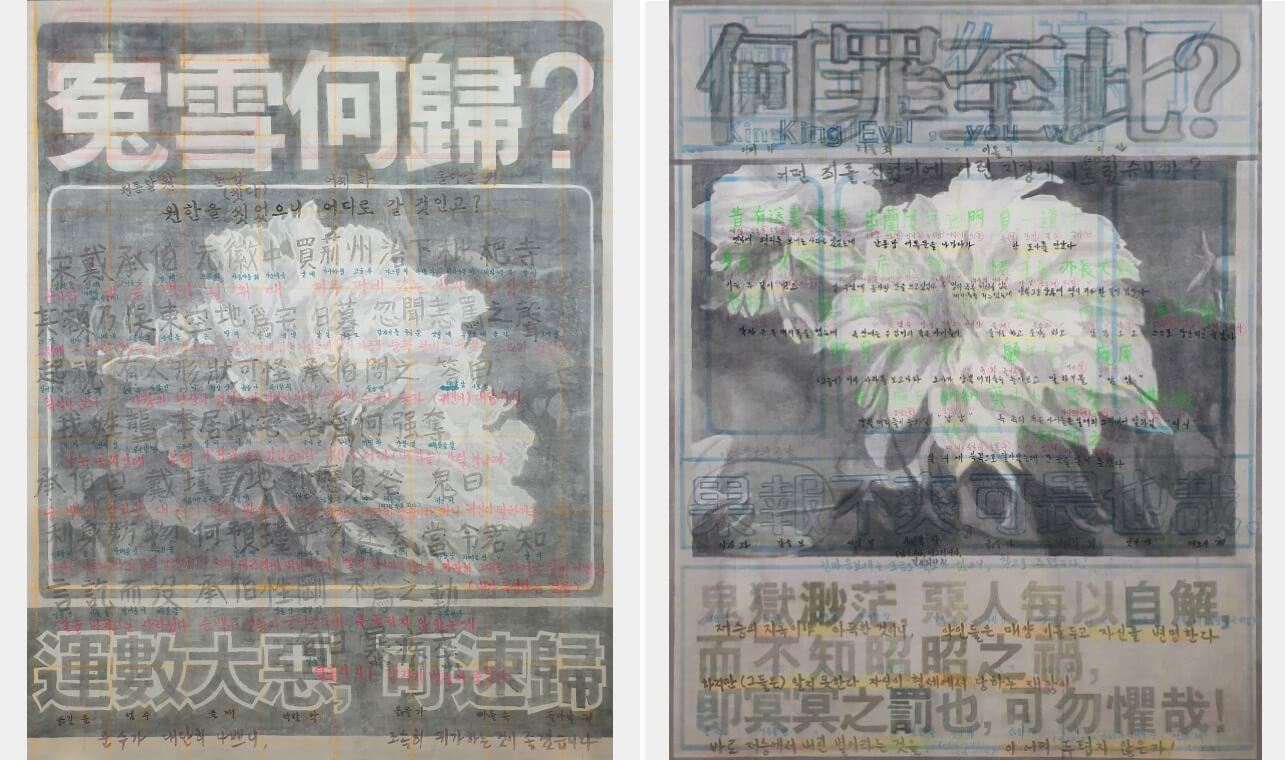

<최수련, 원설하귀, 2021> <최수련, 하죄지차, 2021>

이 모든 게 어우러지면, 관객은 작품에 몰입하고 감정이 동요되며, 그 감정이 전시의 목적인 ‘으스스’로 향한다. 그것은 마치 당연한 순차처럼 열려 있는 것이다. 최수련 작가의 작품에 대해 ‘근원적인 공포’라고 표현한 이유는 바로 ‘익숙함’에 있다. 반복된 무지의 경험이 공포를 전승한다고 믿는다면 최수련 작가의 작품은 그야말로 한 집단의 역사를 관통하는 근원적 공포가 된다. 감각의 원형을 찾아가는 것만 같은 일련의 과정은 마치 잊힌 이야기를 찾는 것만 같은 쾌감을 준다.

한 번도 생각해본 적 없는 ‘으스스’에 대한 탐구, 여름 전시에도 유행이 생길 것만 같다.