Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

많은 것들이 변했고, 많은 것들이 무뎌졌다. 생각보다 나아지지 않고 있고, 반복적으로 지속되고 있는 이 사회는 정체기에 있다. 그래서인지 코로나팬데믹이 더 이상은 낯설지 않다. 이대로 우리는 또 일 년이라는 시간을 보내야하고, 이러한 현실을 체념해 가야하는 상황이 되고 있는 것인가? 매스미디어와 소셜미디어는 획일적이면서 반복적인 패턴과 기복으로 언제나 동일한 일상의 풍경을 보여준다. 하지만 매일 동일한 뉴스와 정보는 우리가 처음 가졌던 그 감정. 두려움과 불안의 감각을 마비시키고 있다. 반복되는 숫자와 수치로, 이제 일 년이라는 시간을 넘어왔기에 우리는 점점 무감각해지고 있을지 모른다. 헤쳐나가는 것보다 지금의 현실을 살아가는 것에 더욱 집중하고 있는 이유이기도 하다. 그렇기에 오늘 하루도 잘 지켜나갈 수 있을까에 대한 문제의 심각성을 점점 잊고 있는 현실이다. 미디어 이론가 마샬 맥루한(Marshall Mcluhan, 1911~1980)의 말을 빌리자면 “텔레비전에서 우리는 사무적이고 전문적인 일뿐인 일들로 자신들의 감각을 잃어버리고 있다.” 그리고 스스로는 자신을 코로나블루(Corona Blue)로 진단하면서 타인과 함께 자신의 감정을 연대한다. 이런 일상에서 요즘 당신은 어떻게 지내고 있나요?

▯ 코로나 블루 속에 당신의 소비방식 첫 번째. 채우기

지금 이 시각 우리는 각자만의 방식으로 코로나 팬데믹에서 삶을 살아가고 있다. 그 중에 한 방식이 되어버린. 누구나 쉽게 알게 되어버린 용어. 보복 소비(revenge spending)의 성향이 주목된다. 온라인과 각종 언론매체는 수많은 인파를 뚫고 백화점으로 나들이를 떠나는 이들과 소비구매를 자극하는 상품들의 입고를 빠르게 정보를 입수하고 새벽부터 줄을 서서 종일 그곳에서 시간을 보내는 이들을 포착했다. 말 그대로 자신의 욕망에 솔직한 모습이 곳곳에서 다양한 방식으로 이뤄지고 있다. 자신을 위한 소소한 소비에서부터 소위 MZ세대의 플렉스 문화가 자리 잡히면서 코로나 블루 속의 하나의 트렌드가 되었다. 더욱 더 많은 이들이 값비싼 소비에 관심을 가지게 되어가는 현실. 그리고 한편에서는 새벽에 기상하여 자기계발에 힘쓰는 이들이 점점 더 많아지고 있다. 누군가는 값비싼 소비로 자신의 외양을 치장하고자 한다면, 누군가는 자신의 에너지와 활동을 살찌우기위해서 새벽부터 자신을 위해서 눈을 비비고 일어나 이른 시각에 자기계발을 시작한다. 자신을 채워가는 모습은 서로 다르지만, 그들은 각자만의 방식으로 자신을 채워가고 있다.

▯ 코로나 블루 속에 당신의 소비방식 두 번째. 비우기

그리고 또 하나의 소비방식으로 비우기가 주목된다. 채우기와 다르게 비우기를 통해서 자신을 재정비하는 시간을 가진다. 비우는 것에 집중한 이들은 자신의 개인공간에 관심을 가지고 미니멀리스트 적 삶에 더욱 관심을 가지게 되면서 방안에 쌓아둔 물건들이나 버려야 할 것들을 정리하는 시간을 가진다. 지극히 개인적인 시간을 위해서 집중을 한다. 그리고 한편으로는 명상과 자기 치유의 시간에 집중하는 이들이 많아지면서, 개인의 공간은 휴식의 장소이자 편안한 활동의 장소로 생활화하는 이들이 부쩍 많아졌다. 코로나 19이전의 자신과 다른 삶의 방식을 살아가기 위해서 일종에 새로운 변화를 자신의 개인 공간에서부터 시작한 이들이 적지 않다. 그리고 또 하나, 여행을 떠나는 이들이 최근에 더욱 더 많아졌다. 해외로 가는 여행길이 막혔기에 우리의 목적지는 언젠가부터 더욱 같아지고 있다. 그래서인지 여행을 가기 위해서인지, 함께 어딘가를 가기 위해서인지, 공항에서 서있는 사람들의 낯익은 풍경들이 어느 때보다도 놀라울 정도로 수많은 인파로 가득 찬다.

▯ 둘 중 당신이 선택한 소비는?

이렇게 소비는 채우기와 비우기라는 방식으로 각자만의 취향과 스타일을 보여준다. 그리고 이러한 우리의 소비방식이 오로지 자신을 위한, 자신으로부터 시작된다는 사실을 알 수 있을 것이다. 온전히 자신을 위한 소비이자 활동이 코로나 블루속에서 지속되고 있다. 어느 때보다도 이 시기를 이겨내기 위한 하나의 방법으로 자신을 위한 소비로 시간을 사용하고 있다. 그럼 당신은 오로지 자신을 향해서 당신도 소비를 하는 중인가? 이 질문에 대해서 나는 그렇다고 할 수 있는 사람은 또 얼마나 많이 있을까?

자신에 대해서, 자신을 위해서, 그리고 자신으로부터 온전히 몰입하여 자아정체성에 질문을 던진 사람이 있다.

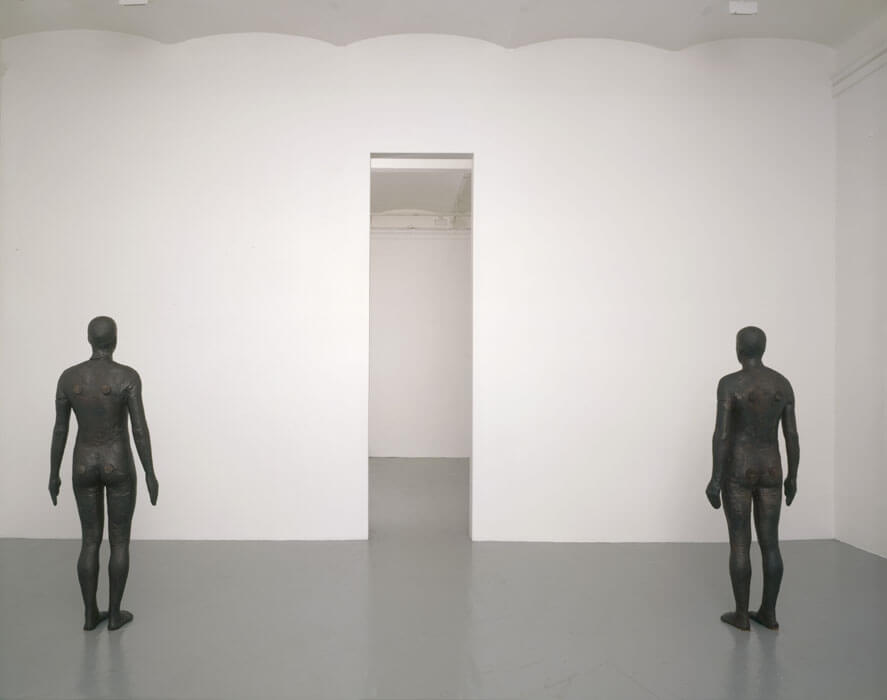

안토니 곰리, <세계적 견지>, 1993

1980년대부터 조각이라는 매체수단을 가지고 자신의 몸을 재료로 실물뜨기를 한 조각가. 바로 안토니 곰리(Antony Gormley, 1950~)이다. 1994년 터너상(Turner Prize)을 받고 그의 대표적인 조각으로 알려진 <세계적 견지 Testing a World View>(1993)는 그를 알리게 되는 중요한 작품으로 알려져 있다. 1993년 테이트(Tate)에서 소개된 이 작품은 자신의 신체에 석고를 바르고 틀을 이용하여 제작한 인간의 형상을 전시공간에 설치하였다. 각각의 인체조각을 자세히 보면, 허리는 펴고 다리를 앞쪽으로 뻗은 상태에 있다. 그리고 전시공간의 바닥과 천장에서 누워있거나 앞으로 향해 있거나 혹은 매달려 있다. 인간의 신체적 활동과 근접한 포즈와 자세로 사람이라는 소재 그 자체를 탐구한 곰리의 조각은 오귀스트 로댕(Auguste Rodin, 1840~1917)의 조각에서 느껴지는 근육의 질감이 두드러지지도 않으면서, 조지 시걸의 조각처럼 옷의 느낌이 묻어나거나 혹은 얼굴의 이목구비와 표정과 행동과는 대조적인 인간에 대한 발견이다. 곰리 자신으로부터 시작된 조각의 여정은 조지 시걸(George Segal, 1924~2000)의 조각과 맞닿아 있으면서도 도시에서의 삶과 일상에서의 고독과 불안이라는 감정의 소용돌이나 사회공동체에서의 생활과 활동에서 벗어나 오로지 인간 자체, 즉 자아에 대한 탐구를 보여준다.

▯ 안토니 곰리, 그는 자신에게 질문을 던진다.

안토니 곰리, <잃어버린 지평선 I>, 2008

사실 인간의 신체는 미묘하게도 그 사람의 거울이다. 지금 우리의 모습과 자세 그리고 활동만으로도 어떤 사람인가를 알 수 있다. 외형적으로 어떤 외모를 가지고 있다는 것에 대한 것이 아닌 오로지 그 사람의 내면까지 알 수 있는 형체이다. 곰리의 인체조각은 그의 모습을 주조하였지만 외형적으로 그의 형체라는 사실을 두드러지게 부각시키지 않는다. 곰리는 누구나 보편적으로 인지할 수 있는 인간형상을 제작하고자 하였다. 그리고 이로부터 곰리는 인간형상이 본연 자신의 모습을 주조한 자화상의 역할을 담아내면서, 인간이라는 존재에 대한 인식과 사유에 대한 발견으로 이어질 수 있도록 스스럼없이 자신을 재료로 사용하여 인체조각을 제작한다. 일종에 자신을 통해서 인간의 존재를 탐구한다. 이와 같은 설명은 사실은 이를 직접 경험하지 않는다면 알 수 없는 과정이 될 수 있다. 하지만 곰리의 조각을 지속적으로 관찰해 본다면 알 것이다. 곰리의 신체를 조각했다는 그 사실에 더 주목할지 아니면 인간본연의 실존, 그 자체에 대한 관심으로 이어져 이를 바라보는 자신이라는 사람에 대해서 잠시 질문을 던지는 시간이 될 것이다. <잃어버린 지평선 I Lost Horizon I>(2008)에서 곰리는 32개의 인체조각을 전시공간에 설치하였다. 32개의 인체조각에서 중요한 것은 32개를 제작했다는 사실보다, 그들의 자세는 동일하지만 서로 다른 방향으로 각기 향해있는 모습을 발견할 수 있다는 것이다. <세계적 견지>(1993)에서와 같이 <잃어버린 지평선 I>(2008)에서도 곰리는 자신의 모습을 주조했다. 그리고 동일한 인체조각을 세워두거나 혹은 천장에 매달리게 설치하거나 혹은 벽 가운데에 부착시켜, 전시공간을 인체조각으로 가득 채웠다. 그리고 그 사이에 보이는 틈 사이로 그들은 일정한 간격을 유지한다. 서로가 다른 모습을 보여주고 있는 것처럼 설치되어 있지만, 그들은 공동체 속에 함께 살아가는 우리와 같이 동일한 시간에 같은 공간에서 서로를 의식하듯 거리를 가지면서, 각기 다른 방향으로 시선을 보내며 존재하고 있다.

안토니 곰리, <반사 II>, 2008

사람이라는 이유하나로 우리는 각자 자신만의 개성과 취향으로 자신을 만들어내고 지금도 그 과정을 함께 하고 있다. 시간이 지나고 세월이 변화는 것처럼, 우리는 매일 바뀌고 무언가를 새롭게 경험하고, 새로운 세대, 시대 그리고 삶을 알아간다. 어찌보면 인간의 신체는 이 구구절절한 표현보다도 단 한마디로 자신의 모습이자 자아정체성을 드러내는 하나의 표현 수단이 된다. 누구나 하나의 도구를 가지고 태어난다면, 우리 자신일 것이다. <반사 II Reflection II>(2008)에서도 마찬가지로 곰리의 조각은 무언가 우리와 닮아있으면서도, 그 조각이 분명 우리는 아니다. 하지만 곰리의 인체조각의 형상에서 우리는 거울로서 이를 바라본다. 쉽게 말하자면 거울 속에 비쳐진 우리의 모습이 곰리의 조각에 대입된다는 것이다. <반사 II>(2008)에서 거울을 매개로 그들은 서로를 응시하듯 조심스레 서로를 바라보고 있는 것 같지만, 조금은 다른 차이가 있을 것이다. 자신이 지금 거울에서 나를 발견하는 순간 그 감정은 어떤가? 자신의 외향을 바라보고는 있지만, 누군가 옆에 있다면 속마음을 들키지 않게 하기 위해 어색한 얼굴로 자신과 마주할 수도 있다.

곰리의 조각은 어딘지 모르게 낯설지 않다. 인간본연만이 느낄 수 있는 그 고독이 그의 조각을 바라보는 관찰자의 모습과 경험들이 함께 녹아들어가면서 자신의 모습을 투영시키게 한다. 왜 그 모습이 어딘가 익숙할까? 나는 누구인가? 나는 무엇을 보고 있는 건가? 곰리는 무언가 씁쓸하면서도 허리를 곧게 펴고 두 팔에 살짝 힘을 주는 느낌이 타인을 의식하고 있듯이, 자세를 바로잡기 위한 노력을 하는 것처럼 보이면서, 그의 손바닥으로 까지 느껴지는 공허한 전율이 감지된다. 곰리는 거울에서 보여 지는 그대로 인간의 본질에 대해 의문을 던지고 있다.

▯ 타인을 의식한다는 것, 본능이다.

안토니 곰리, <두 배>(1997)

곰리는 <반사 II>(2008)에서 거울을 통해서 반사된 조각과 다르게 또 다른 방식으로 인체조각을 선 보였다. 거울이 아닌 실제 동일한 조각을 일직선상에 설치하여 서로를 향해있는 것이 아닌 벽을 보고 각자의 위치에서 앞을 향해 서 있게 한 <두 배 Two Times>(1997)이다. 곰리는 <두 배>(1997)에서 조각의 손끝에서 느껴지는 힘과 에너지가 서로를 의식한 듯 거리를 두고 보이지 않는 경계와 의식 속에 존재하게 했다. 그들 사이에 퍼지는 차분하고 고요한 기류가 전시 공간 안에 가득 차 있다. 서로 다른 시간을 살아왔으면서도 같은 공간에 머물며 자신의 자리를 지키고 있는 모습에서 우리와 어딘지 모르게 닮아있다.

안토니 곰리, <부러진 기둥>, 2003

실제 관람자가 곰리의 인체조각을 접할 때 기이한 현상처럼 그를 멀리서 먼저 바라보는 행동을 한다. 무언가 가까이 다가갈 수 없게 곰리의 인체조각에서 나오는 아우라는 범접할 수 없는 힘이 있다. 그 중에 하나의 작품으로 볼 수 있는 <부러진 기둥 Broken Column>(2003)은 이러한 분위기와 현장을 느낄 수 있다. 흰 벽과 마주한 인체 조각은 이를 바라보는 관람객의 시선을 압도한다. 관람객은 보이지 않는 선으로 경계를 그어 거리를 두고, <부러진 기둥>(2003)을 바라본다. 그 거리 사이에서 느껴지는 <부러진 기둥>(2003)과의 간격은 좁혀지기보다는 심리적으로 안정적으로 느껴지는 거리에서 인체조각을 응시하는 상황으로 이어진다. 무언가 홀로 서있는 인간의 모습이 감지되면서도 타인을 관찰하는 듯 관람객은 이 <부러진 기둥>(2003)을 의식한다. 앞서 거울에 비친 <반사 II>(2008)와 다르게, 거울에 반사로 경험되는 순간보다 <부러진 기둥>(2003)에서 오로지 인체조각에만 집중하는 관람객을 우리는 감지할 수 있다. 거울에 비치는 순간은 그 속에 비친 자신을 의식하고, 자신을 돌아보게 되는 찰나적 순간이 동시다발적으로 이뤄진다. 이에 반해서 <부러진 기둥>(2003)에서 관람객은 인체조각이 마주한 벽으로 시선을 동일하게 응시하면서, 그 존재 자체에 관심을 가진다.

안토니 곰리, <퀀텀 클라우드 IX>, 1999 / 안토니 곰리, <노출>, 2010

안토니 곰리, <노출>, 2010

사람은 인간존재에 대한 발견이 시작될 때, 같은 공간에 타인이 존재하지 않는다는 전제에 자신의 정신과 신체에 온전히 몰입하는 시간을 갖게 된다. <두 배>(1997)에서의 두 인체조각의 존재에서 보다, 혹은 거울에서 마주하는 것과는 다르게 일정한 공간 속에 단 하나의 인간의 신체를 마주하는 순간, 거리를 두는 것에도, 타인에 대한 의식이 없어진다. 전적으로 그 인체조각의 자체 본질을 탐구하려고 하며, 우리의 신체는 단지 형상에 불구하고, 이를 구성하는 파편적이고 유기체적인 형태가 부분 간의 관계로 이어져 있다는 생각으로까지 이어진다. 특히 나라는 사람에 대해 더욱 집중되어지면서 자신에 몰입하는 과정을 경험하게 된다. <퀀텀 클라우드 Quantum Clound IX>에서 곰리는 <부러진 기둥>(2003)과는 다르게 외형적으로는 인간의 신체이지만 자세히 들여다보면, 내부가 훤히 들여다 보이게 제작했다는 사실을 알 수 있다. 곰리는 강철로 인간의 신체를 구성하는 내부적인 구성을 길이가 서로 다르게 지그재그로 연결시켜, 개체 하나 하나가 형상을 만들어내는 그 과정을 상기할 수 있게 한다. 특히 나라는 사람이 만들어지기까지의 과정에서 일어나는 파편적인 일들, 시간, 공간, 활동, 경험 등이 결합되어 자아정체성을 만들어가는 그 지점을 시각적으로 두드러지게 한다. 그리고 네덜란드 폴레볼란트 주에서 진행한 <노출 Exposure>(2010)에서도 곰리는 강철로 인체의 골격구조를 <부러진 기둥>(2003)보다 더욱 거대하게 제작하였다. 전시공간에서 만난 인체조각이 자연으로 나왔다. 멀리서 보이는 <노출>(2010)는 홀로 바다를 배경으로 웅크리고 앉아있는 인간의 모습이다. 가까이서 이를 본다면, 인간의 모습보다는 커다란 골조로 조합된 조각의 형상과 닮아 있다. 누구나 <노출>(2010)을 멀리서 응시한다면, 인간형상을 보게 되지만 이를 가까이 가서 경험할수록 멀리서 바라본 모습과는 다르게 무엇인지를 알기에는 잠시 어려움을 가지거나 사람의 형상에 가깝기보다는 추상적인 조각으로 우리의 마음속에 담아진다.

▯ 자신의 마음은 어디로 향해 있나요

안토니 곰리, <하루>, 1988 / 안토니 곰리, <24시간>, 1991

안토니 곰리, <들판>, 1989 - 2003

이에 반해서 지금 줄을 지어가고 있는 무리가 보이는가? <24시간 Twenty Four Hours>(1988)과 <하루 Day>(1991)에서 곰리는 테라코타로도 인간의 형체를 제작했다. 특이한 점은 자신의 신체가 아닌 인간을 본뜬 테라코타라는 사실이다. 줄지어가는 이들과 무리 지어가는 이들 사이에는 동일한 크기의 인체나 혹은 움직임이 조금씩 다르다. 1990년대 공공장소 에티켓의 줄 서기 문화로 시작된 근래의 줄 서기 문화가 상기되는 이 분위기는 무엇일까? 공허하면서도 적막감이 감도는 이 공간들. 앞으로 향해가고 있는 테라코타 인간조각은 혼자 혹은 무리로 어떠한 마주침 없이 획일적으로 같은 시간 같은 장소로 걷고 있다. 함께 같은 곳을 향하고 있는 이들은 타인을 의식하면서 경쟁구도가 느껴지는 이 상황에, 한없이 동일한 목적을 위해서 나아가고 있다. 줄서기 문화가 이제는 개인의 마음속 깊은 곳에 담긴 소비 욕망의 폭발을 증명하는 흔적이 되어 기다림의 미학을 만들어 냈다. 보통, 소비의 폭발을 설명하기 위해서 흔히 말하는 베블런 효과(Veblen effect), 과시적 소비가 보복 소비로 돌아와 소비 욕망을 채워가고 있다는 것이다. 외부적으로 억눌렸던 소비 욕망이 폭발했다는 점에서 보복 소비의 탄생은 코로나 블루를 치유하기 위한 수단이 된 것이다. 그리고 잠시나마 일탈을 위해서 우리는 또 다른 목적지로 향한다. 생각해 보면, 누구나 가고, 누구나 서 있는, 그리고 누군가 그곳을 가봤기에 나도 가고 싶은 그 심리로, 같은 곳을 향해 가고 있는 것을 알고 있는가? 당신도 하기에 나도 해야 하는 본능적인 심리가 더욱 강해진 요즘이다. 우리는 어쩜 <들판 Field>(1989~2003)에서 모여 있는 테라코타 인간 군상 조각 사이에 있는 자신의 모습을 발견할지 모른다. 이를 군중심리효과라고 할까? 이들이 함께 나아가고 있는 이곳의 공간은 어느 한 점 빈틈이 없다. 코로나19만큼 무서운 전염, 무리로 가득 채워 나가고 있다. 멀리서 보면 그들은 흔히 비개성적이고 익명성으로 보이기 마련이며, 누구를 위해서 그 목표지점으로 가고 있고, 소비를 하고자 하는 것인지 알지 못하게 한다. <노출>(2010)에서와 같이 인간의 보편적인 모습이다. 실제 자기정체성에 대한 감각이 무뎌질 수밖에 없는, 무리라는 즉 군중 속으로 들어오는 순간 자신이 지금 겪고 있는 사회적 상황, 현실 그리고 걱정들이 사라질지 모른다. 그곳에서 만난 이들은 서로를 위로하며 자신이 겪고 있는 상황에 대한 통제력을 상실하게 되는 순간이 오기 때문이다. 지금 우리의 과감한 소비방식이 타인을 의식하지 않고 온전히 나를 위한 소비를 하고 있는 것인가?

▯ 지금 그 소비가 당신의 마음을 위로하고 있나요?

<다시 한 번>, 1999~2013

<수평선>, 2010~2012

생각해 보면 이 모든 것들이 그 나름의 이유로 소비를 하고 있을 것이다. 우리는 채움과 비움 사이라는 길 위에서 나만의 방식으로 지금의 현실을 잠시 쉬거나 혹은 보상을 받고자 하는 마음으로 자신을 위해서 노력하고 있다. 사실 그 이유로 더욱 우리 자신도 헷갈릴지 모른다. 누군가가 가야하기 때문에, 그곳에 이번에는 꼭 가야하기 때문에, 무엇보다 누구나 하고 있는 소비이기 때문에. 자신을 위한 것이 지금 이 방법인지 혹은 이 방식을 지속해야 하는 것인지, 타인의 생각을 빌려 잠시 위로를 받거나, 타인의 시선과 생각에 흔들리고 있는 것은 아닌지. 만약 혼자 고요하고 평온한 장소나 나만의 장소에 남겨진다면, 타인의 존재를 의식하지 않고 자신에게 집중하는 시간을 가질 것이다. 곰리의 <다시 한 번 Another Time>(1999~2013) 혹은 <수평선 Horizon Field >(2010~2012)와 같이 자연에서나 혹은 나에게 집중할 수 있는 나만의 장소에서 말이다. 타인과 살아가는 이 사회에서 잠시 누군가의 시선과 방식을 함께 같은 방향으로 추구하는 것이 답은 아니기에, 나는 이것을 원하는가에 대한 의문을 품어보는 것도 괜찮은 생각일지 모른다. 외부환경으로부터 우리는 끊임없이 변화하는 존재이다. 오늘의 경험과 활동이 내일의 당신을 만든다. 누구나 흔하게 할 수 있는 말이지만, 지금 더욱 우리에게 필요한 말이 아닐까? 끊임없이 자신에 대해서 관심을 가지고, 스스로에게 질문하고 던진다면, 진정 원하는 소비에 대해서도 더 많은 생각을 하지 않을까?

<수평선>, 2010~2012

<수평선>(2010~2012)에 있는 인체 조각을 단지, 곰리의 작품으로 타인을 보듯 볼 것이 아니라 잠시 기대보자. 지금 보고 있는 이 인체 조각이 나라면? 혼자 자신이 서 있는 이 장소에서, 이 시간에 나는 어떤 이유로 살아가고 있는지 한 번쯤은 생각해 보는 것 나쁘지 않을 것을 알기에, 나 자신에게 집중하는 그 시간이 필요한 요즘이다.

그럼 지금 나는 무엇을 느끼고 보고 있는가? 지금 나를 채워가거나 비워가고 있는 것들로부터 진정 나다움을 찾아가고 있는가? 잠시.

“우리의 인생을 좀 더 여유롭게 비워두면서 살아야 할 시기가 되었다고 본다.

무엇이든지 채우려고만 하지 말자.

조금은 비워두기도 하자.

생각을 비우고 삶을 비우고 시간을 비우고 인생을 비우자.

그러다 보면 우리의 삶과 인생이 좀 더 아름답게 완성될 것이라고 본다.”

[나태주, 『좋다고 하니까 나도 좋다』 ,「저녁이 있는 인생」]

*사진출처 https://www.antonygormley.com/ * 참고자료 먀샬 맥루언, 미디어의 이해 나태주, 『좋다고 하니까 나도 좋다』 |

☆Donation:

Clothing the Pandemic: A Virtual Showcase of COVID-19 Face Masks from Around the World

Care | Contagion | Community – Self & Other

B_T2: Monika Oechsler SOMETIMES EVERYTHING IS FOREVER

Play at your own risk / Art Games in pandemic mode

Children of Covid

Pandemic fairy tales by Masha Trotzky

We=Link: Sideways

the other side of my mind

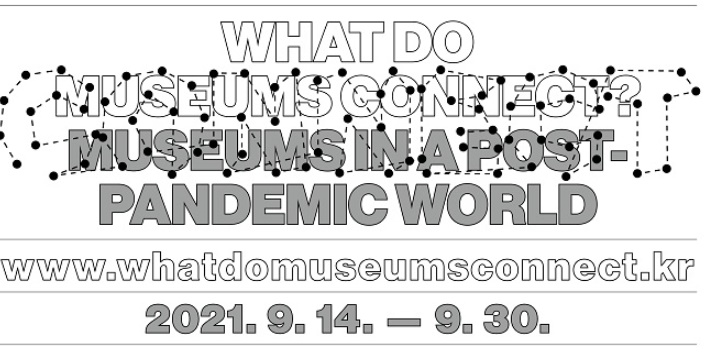

MMCA Symposium : WHAT DO MUSEUMS CONNECT? MUSEUMS IN A POST-PANDEMIC WORLD

Hu Jieming (胡介鸣) _ The Things 2020

CLAIRE TABOURET

The 2020 Home: a foreword

This Prophetic Virtual Choir Speaks to the Digital Dissonance of Modern Isolation

Lola Jiblazee: TRUE WORLD STORY

Reimagining visual art: out of the virus and out of the box

What does the pandemic mean for the future of performance art?

Stars: six contemporary artists from Japan to the world

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture