Artlecture Facebook

Artlecture Facebook

Artlecture Twitter

Artlecture Blog

Artlecture Post

Artlecture Band

Artlecture Main

I. 붓과 공간

미국의 디지털 페인팅 예술가, 사라 루디(Sara Ludy)는 어느 한 인터뷰에서 다음과 같이 대답한다. 그에게 있어, 디지털 브러쉬는 현실 세계에 존재하는 붓의 모조품과 같은 시뮬라크르(Simulacre)가 아니라, 비물성과 관계 맺는 행위의 수단이자, 창작자와 창조되고 있는 것 사이의 공간을 반영할 수 있게끔 하는 매개체이다. 하지만, 그야말로 디지털 브러쉬를 진정한 시뮬라크르(Simulacre)로 대하고 사용하는 작가일 것이다. 영어권에서 모조품, 혹은 가짜라는 뜻으로 흔히 사용되는 이 단어가 지칭하는 사물들은, 프랑스의 철학자 장 보드리야르 (Jean Baudrillard)의 시뮬라시옹 (Simulation) 이론을 거쳐, 사라 루디가 의도하고 사용하는 것과 같이, 현실 세계에 존재하는 사물들의 이미지를 빌려 태어났으되 이제는 그 자체로 존재의 의미를 획득한 것들이다. 현실의 붓과 다른, 그 자체로 존재하는 가상의 붓이라는 것이 과연 존재할 수 있는가?

1990년 초판된 앙드레 베귄(André Béguin)의 회화 기술 백과 (Dictionnaire technique de la peinture)에 따르면, 붓은 그 기능에 따라 크게 두 가지, 브러쉬(Brosse)와 뺑소(Pinceau)로 나뉜다. 브러쉬는 일정한 두께로 어떤 면적을 칠해내거나, 경계를 흐리거나 강조하는 목적으로 사용하는 붓이며, 뺑소는 얇은 곳을 세밀한 기교로 다듬거나 빛 효과 등을 주는 목적으로 사용하는 붓이다. 동물 혹은 합성 털재료로 만들어진 진짜 붓은 그 자체로 하나의 사물로서 의미를 가진다. 붓은 물감이라는 형체없는 덩어리(Mass)를 여러 가지 방식으로 섞어 화면에 칠하며, 화폭이라는 텅 빈 공간을 구체적으로 채워나감으로써 공간에 형태를 형성한다. 에어브러시 기법으로 스프레이 도색을 하거나, 또는 물감을 던지는 액션페인팅의 경우에도, 붓이라는 사물의 진정한 기능은 퇴색되지 않는다. 붓은 주어진 공간에 무엇을 덧입히는 사물, 질량을 더하는 사물이다. 반면, 디지털 브러쉬는 공간을 만드는 것에 그 본질이 있다. 비트의 이합집산으로 이루어진 디지털 세계, 즉 정보를 수학적 형식으로 기술하는 세계에는 유한이라는 개념이 주어지지 않기 때문이다. 본질적으로 무한한 차원 속에서 디지털 브러시는 자신이 닿은 곳을 공간으로 삼는다. 붓의 사정이 이와 같다면, 그 뿐만 아니라 디지털 페인팅에 사용되는 모든 재료는 비물질적인 것이 될 것이다. 디지털 공간 속 페인팅은, 따라서, 자질적인 조건을 제한하거나 설정하며 (qualification) 형성되기 때문에, 가장 구체적인 형태로 나타나는 질료 없는 형상화(아리스토텔레스)라고 할 수 있다.

II. 붓과 물성

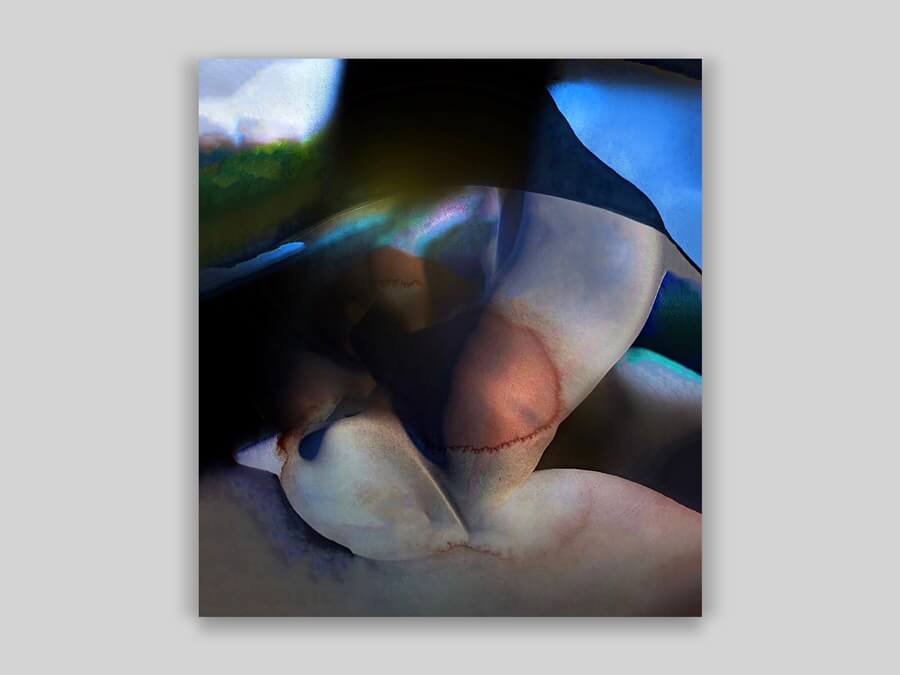

사라 루디의 디지털 추상화가 출품된 로스앤젤레스의 현대미술관 MOCDA (Museum of contemporary art)의 디지털 전시 « 뉴미디어 시대의 추상예술 (Abstract Art in the Age of New Media)»은 개념적으로 해결해야할 주제를 던진다. 질료 없는 회화에서, 질감이란 대체 무엇일까? « 초원 위의 덩어리(Clumps in a Meadow, 2019)» 작품에서 가장 정동적인 요소는 지나치다 싶을 만큼 강조된 촉감에 있다.

ra Ludy, Clumps in a Meadow, 2019

초원 위의 덩어리라는 제목과는 달리, 화면을 구성하는 유기적인 비정형 물체는 물리 세계 속 그 어떤 대상을 지시하거나 상징적으로 연결되지 않는다. 사라 루디에 따르면, 그녀의 작품은 디지털 물성(Digital materiality)의 추상적 표현이다. 말하자면, 소프트웨어와 같은 비트의 이합집산으로 결합된 사물(Digital artifact)이 가지는 물성을 표현한 것이다. 이와 같은 주장은 직관적으로 굉장히 모순적이다. 데이터는 완전히 추상적인 대상은 아니지만, (정보의 속성을 물려 받아 시공간에서 발생하는 서로 구별되는 실태를 직접적으로 지시하기 때문) 만질 수 있는 것이 아니기 때문이다. 데이터가 적힌 종이나, 데이터를 표시하는 화면을 만질 수는 있지만, 우리는 데이터 그 자체를 만질 수는 없다. 폴 레오나디(Paul M. Leonardi)에 따르면 데이터의 « 물성 »을 이야기할 때, 그와 상응하는 개념은 직접적으로 닿는 면의 감각적인 성질에 관한 것이 아니라, 어떤 이론적인 구상의 실제적인 적용 (Practical instantiation) 에 가깝다. 물리적으로 만들어진 회화 위로 붓이 지나간 자리를 시각적으로 훑을 때 (가능하다면, 만질 때) 그의 물성을 느끼는 것처럼, 소프트웨어를 사용해서 어떤 사물, 예를 들면 자동차를 구현할 경우, 구현된 사물의 모습을 볼 때 우리는 소프트웨어의 물성을 느낀다. 이는 소프트웨어가 컴퓨터 시뮬레이션을 배치하는 추상적인 과정에 이용되고 구체화 과정 자체의 수단이 되기 때문이다. 예를 들어, 벡터 함수를 기반으로 하는 어도비사의 일러스트레이터로 구현된 이미지와, 픽셀로 구성된 비트맵 공간으로 이루어진 포토샵에서 형성된 이미지가 주는 질감은 완전히 다르다.

사라 루디가 디지털 페인팅으로 구축하는 공간은 말레비치의 절대주의(Suprematism)가 바란 비대상의 세계, 순수한 감각 성질 만으로 이루어진 세계와 궤도를 함께한다. 다만, 말레비치가 주어진 화폭 안에서 무한한 시간을 담은 무한의 공간, 형태 속에서 확장 가능성을 완벽히 차단함으로서 영원한 공간을 구성한 것과는 달리, 사라 루디는 가상계와 현실계, 상상계라는 세가지 계를 전이하면서 확장과 변형을 반복해나아가는, 끝없이 넘치는 공간을 구성한다. (‘계’라는 개념에 대해서는 후술에서 상세히 다루고자 한다.) 그의 작업을 한 문장으로 축약해보자면, 한 지각의 행위자가 사물을 구성하는 방법을 달리하는 계에서 계로 « 추상적인 자리 옮김(Abstract displacement) » (사라 루디의 인터뷰에서 자주 등장하는 표현)을 반복함으로써, 그의 지각 구조가 더 이상 정합적이지 않게 되어 나타나는 틈새, 혹은 그것이 뒤섞이고, 해체되고, 붕괴되는 순간이라 할 수 있겠다. 여기서 지각이라 함은 ‘계의 법칙에 따라서’ 시공간을 구성하는 방식과 그 속에 있는 사물들의 표면을 직조(直照)하여 느끼는 것을 의미하며, 지각 구조란 이와 같은 행위를 자동적으로 가능케 하는 형식을 말한다. 즉, VR 환경에서 물리적 세계와는 다른 형식과 수단으로 디지털 물성을 표현한다고 할 때, 그 결과 주어지는 이미지의 질감과 정동적인 요소는 현실의 질료들의 가능태를 넘어서 현실화될 수 없는 (현실계의 법칙만으로는 표현할 수 없는) 본질적으로 무규정적인 구상(idea)을 직접적으로, 다만 ‘부분적으로’ 드러낸다고 할 수 있겠다.

Sara Ludy, Untitled 4, 2020

III. 질료 없는 회화의 질감

앞서 우리는 디지털 페인팅에서, 디지털 브러쉬는 진정한 시뮬라크르로 기능한다고 하였다. 또한 디지털 물성이란 비트의 이합집산으로 결합된 사물(Digital artifact)인 소프트웨어라는 디지털 브러쉬를 통하면서 획득되는 독특한 성질이라고 하였다. 사라 루디, 그리고 많은 뉴미디어 아티스트들이 언급하듯이 디지털 물성은 자연적인 인간의 지각 능력 속에서 경험하는 세계와 그 속에서 형성하는 지각 구조에서 ‘찾을 수 없는’ 새로운 어떠한 형질이기는 하지만, 그렇다고 해서 그와 완전히 배제적인 (exclusive) 관계 속에 놓여 있지는 않다는 점을 유의해야 할 것이다. 글쓰기의 영도를 저술한 프랑스의 비평가이자, 탈구조주의 철학자이자, « 신화학자 »인 롤랑 바르트(Roland Barthes)는 시뮬라크르와 그의 원본 사이의 관계를 부정적 동일성이라는 개념으로 함축한다. 자세한 이론적 배경은 생략하겠으나, 바르트의 신화론을 논리적인 도구로 사용해서 ‘질료 없는 회화의 질감'이라는 현상을 해석해보면 현실에 존재하는 사물들의 이미지를 차용하는 시뮬라크르들에게 (누군가의 얼굴을 빌린다고 생각해보라) 사물에 내재적인 성격으로 자리 잡고 있는 의미를 모두 가져 올 의무는 없다. (누군가의 얼굴을 도용하기 위해서 그 사람이 될 필요는 없다. 도의적 문제는 차치하자.) 이것은 시뮬라크르가 그의 원본과 종속관계 (Dependance relation) 에 놓이지 않음을 의미론적으로 함축한다. 즉, 종속관계에서 겹침관계(Overlapped relation)로의 이행이야말로 ‘지시성의 해방’이라는 개념의 필연적 의미이다. 그러니까, 바르트가 말하듯이, 시뮬라크르 사물은 현실사물과 동일하지 않지만 완전히 다른 것도 아니다. 적어도 그것의 ‘모습’에 있어 굳이 다름을 드러낼 필요도, 다름을 주장할 필요도 없다.

그럼에도 불구하고 다름은 ‘포착’, 또는 지각된다. 디지털 회화에서 느껴지는 이질감 또는 그것만의 질감이 존재하고 그것을 우리가 느낀다는 것이다. 어째서일까? 어떤 형식 속에 놓여 있든, 이미지는 지각 구조 내에서 잉태되는 것이다. 따라서 이미지는 지각 구조가 따르는 계의 법칙에 구속된다. 예를 들어서, (관련된 모든 미학적 논쟁을 차치하고) 원근법이라는 회화 기법이 탄생한 이유는 3차원으로 구성된 실제 세계를 2차원 화면에 반영하기 위함이다. 원근법이 적용된 이미지가 갖는 특유의 성질은 앞서 언급한 물성의 두 번째 개념 (어떤 이론적인 구상의 실제적인 적용)에 해당한다고 볼 수 있다. 누군가는 입체주의(Cubism) 반례로 들 수도 있겠다. 입체주의의 기법은 원근법과 확실히 다른 방법이기는 하지만, 시점을 단일화 혹은 다수화하거나, 하나의 시점을 펼치거나 다양한 시점을 중첩하는 것 모두, 동일한 지각 구조에서 비롯된다. 디지털 회화가 갖는 이질적인 물성은 초현실주의(Surrealism)처럼 계와 계 사이의 이종접합을 추구하거나 전이를 포착하고자 하는 예술적 표현들에서 흔적을 찾을 수 있다.

사실, 우리가 현재 다루고 있는 논의는 아주 오래 전부터 지속되어 왔다. 시뮬라크르라는 개념 자체는 플라톤 시대로 거슬러 가며, 동양 철학은 본질적으로 겹침 관계와 유사성 (대립되는 개념은 종속 관계와 유일성)을 바탕으로 개념 체계를 설립했다. 시뮬라크르라는 사물의 유형이 미디어와 함께 갑자기 등장한 것은 아니라는 의미이다. 또한 우리가 현실 세계의 법칙을 주로 종속 관계와 유일성을 바탕으로 기술하고 이해한다고 해서 그것이 반드시 세계의 본질적인 성격은 아니다 (Cf. Locke, 1690), 그를 택하는 이유는 일관적인 이론 체계를 기술하기 위해 논리적으로 가장 합당한 수단이기 때문이다. 어쨌든 현상적인 차원에서 시뮬라크르라는 종류의 사물이 그 자체로 존재할 수 있는 조건을 연역해보자면, 그는 원본과 종속이 아닌 겹침관계를 유지해야 하며, 이를 위해서는 원본이 속한 계 (주로 현실계)의 법칙을 부분적으로 적용하되, 너머의 어떠한 계와 그 법칙이 적용되어야 한다.

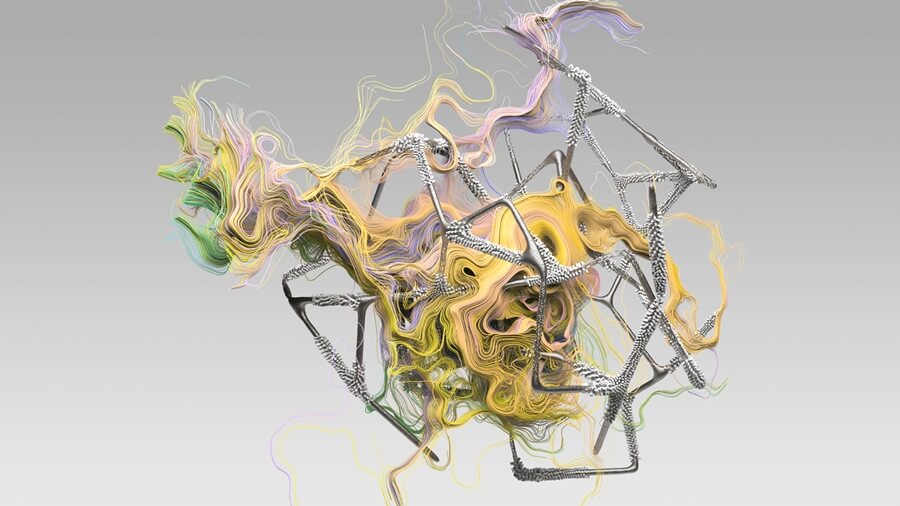

초현실주의자들의 경우에, 꿈과 무의식의 세계를 현실세계 너머의 법칙이 존재하는 세계로 삼았으며 그 물성을 드러내는 수단으로 자동기술기법(automatism) 등을 사용했다. 사라 루디는 VR환경과 가상현실을 그 너머의 세계로 삼았다. 비트가 세계를 구성하는 기본 단위가 되고 그들의 이합집산이 인과관계가 되는 세계에서 사물의 형성은 합성(synthesizing)으로 이루어지며 엄밀한 의미에서 사물의 간극이란 이진수 한 자리의 차이로 귀결된다. 디지털 세계의 진정한 특질은, 이와 같은 아주 세밀한 차이가 낱낱이 표현된다는 것이다. 예를 들어 가상악기 신시사이저(synthesizer)는 음악의 디지털 브러쉬라 할 수 있는데, 엄밀한 의미에서 신시사이저는 전통 (물리적) 악기처럼 배음 규칙의 제한을 받지 않는다. 신시사이저에게 음이란 모든 가능한 실수값인 것처럼, 디지털 브러쉬에게 터치란 모든 가능한 실수값이다. 이는 물리 세계에서 요구되는 제약으로부터의 해방, 또는 가상 세계에서만 가능한 어떤 형태와 질감이 존재함을 의미한다. 브랜든 도스(Brendan Dawes)의 작품이 그 좋은 예시라 할 수 있겠다.

Brendan Dawes, The Art of Cybersecurity, 2019

(하단의 출처에서 3D 랜더링 영상 시청 가능)

IV. 계와 넘침

오늘날 각종 플랫폼을 뜨겁게 달구고 있는 가장 매력적인 화두는, 단언컨대, « 메타버스(Metaverse)»일 것이다. 혹자는 메타버스를 미지의 행성으로 비유하며, 이 가상공간의 확장이란 테라포밍 작업에 다름없다는 것이다. 이렇게 누군가는 가상 행성으로의 인류대이동에 대해서 논하는 반면, 누군가는 가상 경제라는 새로운 재화로 가득찬 시장과 기회에 대해서, 또 누군가는 가상 ‘세계’와 현실 ‘세계’의 관계에 대해서 (제도적으로, 문화적으로, 또 이론적으로 체계를 구축하기 위해서) 탐구하고 모델을 구축한다. 이 글의 목적은 '디지털 물성’을 본질적인 것으로 삼는 메타버스라는 흥미로운 주제를 다루기 위해 우선 디지털 물성이라는 개념을 미학-지각철학적으로 논의 (이 둘의 교집합에 대해서는 Bence Nanay, 2018 참조)하여 개념적으로 정립하는 데에 있다. 메타버스에 속한 가상 세계‘들’과 다양한 예술 표현의 흐름들이 주가 되는 논의는 지면 관계상 다음 기획에서 다루기로 하고, 이 글에서는 앞서 언급한 대로, « 계 »란 무엇 인가에 대한 존재론적인 짧은 해명을 덧붙이며 마무리하고자 한다.

현상과 세계의 본질을 다루는 학문에서, 또 우리의 일상 속에서, 계(system)라는 개념은 아주 중요한 위치를 차지한다. 아주 보편적인 의미에서, 계란, 관심의 대상이 되는 우주의 한 부분을 말한다. 계를 제외한 나머지 우주를 우리는 주위(environment)라고 부른다. 계와 주위를 특정짓는 것을 경계라고 하는데, 경계를 특정하기 위해서는 계를 구성하는 요소들을 공통으로 정의할 수 있는 개념, 그들 간의 상호 관계를 규정하는 형식, 그리고 주위를 싸잡아 부를 수 있는 (주로 반대 급부의) 개념이 필요하다. 앞서 사라 루디가 가상계와 현실계, 상상계라는 세가지 계 속에서 추상적인 자리 옮김을 실천한다고 하였는데, 이때 ‘상상계’를 예를 들어보면 상상계의 요소는 사라 루디에 의해 만들어진 것들이며, 그 자체로 공유될 수 없고 그의 머릿속에만 존재하는 것들의 집합이라고 할 수 있겠다. 훨씬 더 직관적이고 명료한 계의 사례는 우리 몸과 우리 몸을 둘러싼 현실세계이다. 우리 몸을 하나의 계라고 하면, 현실 세계는 우리 몸을 둘러싼 주위가 된다. 여러 가지 정의가 가능하겠지만, 가장 기술적인 의미에서 우리 몸은 움직임에 따라 떨어지거나 붙거나 하는 행위 없이 하나로 유지되며 외피로 감싸져 있는 것이고 그 밖의 것들은 떨어져 있거나, 일시적으로 우리 몸과 맞닿아있는 것들이라 할 수 있다.

그런데, 사라 루디가 가상계와 현실계, 상상계를 전전했다는 것은 현실계가 ‘주위’가 되었다는 것을 의미할 뿐만 아니라, 가상계 또는 상상계가 현실계의 ‘주위’가 되었다는 것을 의미한다. 그런데, 현실계를 주위로 만드는 것이 존재론적으로 과연 가능한가? 이를 논의하기 위해 열역학의 (또한 일반적인 계의) 분류 개념을 잠깐 언급해보자. 열역학은 계를 주위와의 상호작용에 따라 고립계, 닫힌계, 열린계로 구분한다. 닫힌계와 열린계는 우리 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있지만, 적어도 우리가 아는 한 우리 세계에 존재하는 고립계는 단 하나, 우리가 사는 우주 뿐이다. 적어도 과학에 의하면 우주는 외부로부터 그 어떤 영향도 받지 않는 고립계, 즉 주변이 없는 계이다. 무수한 것들 중의 하나가 아니라, 단일하고 유일한 전체이기에, 우리는 우주를 유니버스(Universe)라고 부른다. 엄밀히 말해서 이와 같은 고립계만이 자존하는 계이며, 이외의 계들은 모두 상대적인 관계 하에 결정지어진다. 예를 들어 냉장고는 문을 열면 (주위를 향해) 열린 계가 되고 닫으면 (주위를 향해) 닫힌 계가 된다. 사라 루디가 여러 계들 사이에서 지각 구조의 창조적인 파괴(disruption)를 목격하고 그것을 표현했을 때, 그의 관점에서 우주 내에는 다수의 냉장고가 있고, 그 중 하나가 현실일 뿐인 것이다. 냉장고마다 자기만의 독특한 온도 유지 설정과, 배치가 있듯, 현실 또는 가상현실이 저마다 환경으로서 나타내는 독특한 성격은 그 환경 속에 있는 개체들에 그대로 반영되는 것이다. 우리는 주어진 ‘현실’을 고립계로 왕왕 생각하는 경우가 많다. 예술은 현실을 열린 계로 바라봄으로써 세계 속 너머의 세계, 또 다른 계로, 또 다른 냉장고로 우리를 초대해왔다.

전자기기를 신체의 확장으로 받아들이는 오늘날을 사는 우리에게, 사실 디지털 물성이라는 것은 손끝에 느껴지는 나무의 촉감만큼이나 자연스러운 것이 되었다. 우리의 몸은 스크린 너머, 네트워크를 통해 문자 그대로 무한히 확장된다. 앞서 말했듯이, 디지털 세계는 닿는 대로 공간이 구성되는 곳이기 때문이다. 21세기를 사는 우리 키메라들에게 현실계는 이제 너무 비좁은 공간이 되었다. 냉장고에 코끼리를 넣는 최고의 방법은 무엇일까? 90년대 중반 유행했던 이 넌센스 퀴즈에는 여러 가지 답변이 존재하지만, 이 문제의 의도는 고정관념, 또는 클리셰(Cliché)를 깨는 것, 발상의 전환에 있다. 즉, 큰 것과 작은 것이라는 구도를 떠나서 생각해보자는 것이다. 멀티버스라는 다분히 공상적인 네이밍이 가상 현실의 새로운 패러다임 전환을 설명하는 키워드로 떠오르는 까닭도 바로 여기에 있다. 기술 발전과 함께 새롭게 태어나는 독특한 형질들을 현실에 종속되는 것이 아닌 겹침 관계로 맺어지는 것들로 보기를 요구하는 것이다. 그 아래에는 좀 더 자유롭고 적극적으로 상상의 나래를 펼치고 싶은 우리의 오랜 열망과, 쓰여진 세계 너머의 세계를 향한 학문적인, 예술적인 희구가 있다.

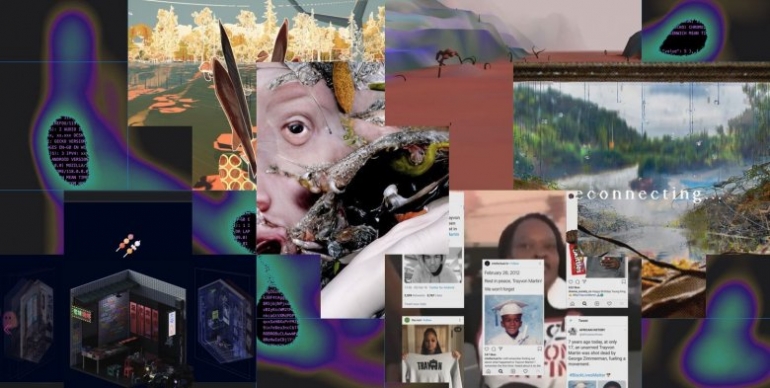

Jan Kriwol X Markos Kay, Series « Human After All », 2020

이미지 출처 Image 1, 2. https://www.saraludy.com/ Image 3. https://brendandawes.com/projects/artofcybersecurity#gallery-7 Image 4. http://www.mrkism.com/ 참조문헌 Sara Ludy’s interview. https://www.itsnicethat.com/articles/sara-ludy-the-aviary-digital-270819 Sara Ludy’s interview. https://www.taupemagazine.com/digitalsublime Mocda digital exposition. https://www.mocda.org/abstract-art-new-media Paul M. Leonardi, Digital materiality? How artifacts without matter, matter, First Monday, Volume 15, Number 6 - 7 June 2010, https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/download/3036/2567 Furthermore: Jean Baudrillard (1981), Roland Barthes (1957), the debate on the law of nature (cf. Bas van Fraassen), the debate on the causation (cf. Jonathan Schaffer) in the philosophy of sciences, perceptual experience and structure (cf. Bence Nanay) in the philosophy of perception, (cf. M.Merleau-Ponty) in Phenomenology. |

☆Donation:

글.정지숙_아트팩트는 팟캐스트, 칼럼, 전시 프로젝트를 진행하여, 탄탄한 관련 정보 수집 및 전공자들의 해석을 기반으로, 양질의 예술 정보를 대중들에게 전달하며, 대중적인 시각으로 예술을 사회적 논의로 풀어내는데 그 목적을 두고 있다. 예술의 다양한 형태를 소개할 뿐만 아니라, 예술에 관련한 풍부한 사회문화적 담론을 이끌어내 전공인과 비전공인 사이의 예술적 가교 역할을 추구하는 그룹이다. artfactproject.com

Finissage Next Level Sh*t

For Data You Are, And To Data You Shall Return / 为数据所生,亦归数据而去

Contronym

Tomas Lagūnavičius

VERNISSAGE > Maja Rohwetter und Jeanne Susplugas – Et si c'était ça, le paradis?

Disinformation - “Antithesis”

Julius Baer Art Prize Virtual Showcase 2023

GlogauAIR's Open Studios Virtual edition!

Unsupervised, Refik Anadol

The New FuTure: NFT World

Ryoji Ikeda

Neïl Beloufa. Digital Mourning

Nothing Ever Happened (Yet)

A studio sun system with light-artist Arnout Meijer – Random Studio

On Earth - Imaging, Technology and the Natural World

How to see more and care less: The art of Georgia O'Keeffe - Iseult Gillespie

'Water Night' , Watch a Choir Conductor Digitally Unite 3500 Singers from Around the World

*Art&Project can be registered directly after signing up anyone.

*It will be all registered on Google and other web portals after posting.

**Please click the link(add an event) on the top or contact us email If you want to advertise your project on the main page.

☆Donation: https://www.paypal.com/paypalme2/artlecture